Den Dieseltank leer zu fahren, sollte man unbedingt vermeiden. Schon weil dann mit den letzten Tropfen auch Schmutzpartikel vom Tankboden oder aber Luft in den Motorkreislauf gelangen können – mit den entsprechenden Folgen. Rechtzeitiges Nachtanken verhindert dies. Doch nicht immer ist eine Bunkerstation in der Nähe.

Mitunter erwischt es einen auch auf See, wenn man unerwartet mehr Sprit verbraucht als erwartet. Also besser regelmäßig den Kraftstoffvorrat prüfen. Im Zweifel auch bereits mit noch halb vollem Tank die nächste Bootstankstelle ansteuern. Dann ist der Dieselvorrat ruck, zuck wieder aufgefüllt. Und das vor allem kleckerfrei. Die Zapfpistolen sind mit speziellen Tankstopp-Systemen versehen, die verhindern, dass es nachtropft, sobald man den Griff der Pistole loslässt.

Wer hingegen schon einmal Diesel oder Benzin aus dem Kanister in den Boots-oder Dingitank nachgefüllt hat, weiß, dass das meist nicht ohne Spritzer abgeht. Ein solcher Reservebehälter gehört selbstverständlich immer für den Notfall an Bord. Und wer mit speziellen Kraftstoffen wie beispielsweise dem Klimadiesel HVO100 fahren möchte, dem bleibt derzeit meist ohnehin nichts anderes übrig, als den Kraftstoff an der Autotanke zu besorgen.

Welche Kanister sind zulässig?

Womit sich als Erstes die Frage stellt, welche Kanister überhaupt geeignet und erlaubt sind. Laut Gesetzgeber müssen sie für Kraftstoffe freigegeben sein. Beim Transport im Auto oder auch in der Backskiste unbedingt darauf achten, dass die Behälter fest verschlossen und gegen Verrutschen und Umfallen gesichert sind. Zudem für ausreichend Belüftung sorgen.

Maximal dürfen im Auto 240 Liter Kraftstoff transportiert werden. Dabei darf das einzelne Behältnis nicht mehr als 60 Liter fassen. Und bevor man sein Boot dann aus einem Kanister betankt, sollte man unbedingt den Hafenmeister fragen, ob das am Liegeplatz erlaubt ist. Von selbst versteht sich, darauf zu achten, dass kein Tropfen Diesel oder Benzin ins Wasser gelangt.

Wie kommt der Kraftstoff kleckerfrei in den Bootstank?

Die meisten behelfen sich mit einem Trichter und vielen Lappen. Denn Spritzer sind dabei kaum zu vermeiden, erst recht nicht auf See. Um Umweltschäden auszuschließen, sollte jeder Tropfen, der danebengeht, aufgewischt werden.

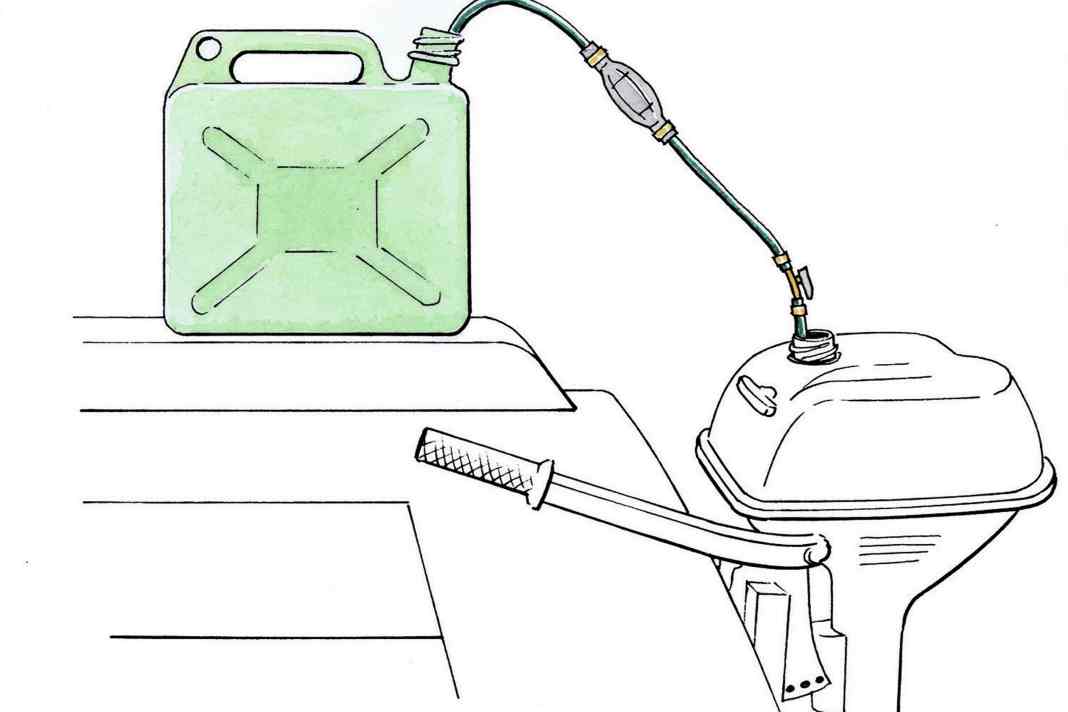

Besser ist es, ein spezielles Umfüllsystem zu benutzen. Einige funktionieren mithilfe der Schwerkraft. Heißt, der Kanister mit dem Sprit muss höher stehen als der Tankeinfüllstutzen. Beim Bootstank ist das in der Regel kein Problem, der Stutzen ist meist irgendwo ins Deck eingelassen. Beim am Heck hängenden Dingimotor mit integriertem Tank kann es hingegen kompliziert werden, den Kanister hoch genug zu positionieren. Manchmal hilft nur eine zweite Person, die ihn in die Höhe hält.

Schüttelpumpe, Gummibalg und Co.

Am weitesten verbreitet ist die sogenannte Schüttelpumpe. Sie besteht aus einem durchsichtigen Schlauch, den es in unterschiedlichen Durchmessern gibt, und einem Zylinderstück am Ende. In seinem Innern befindet sich eine Glaskugel, die als Rückschlagventil fungiert. Die Handhabung der Pumpe ist simpel: Das Schlauchende mit dem Zylinder wird in den Kanister gesteckt, und durch leichtes Auf- und Abzupfen steigt der Pegel im Schlauch. Diese Handbewegung wiederholt man, bis der Kraftstoff „über den Berg ist“, den Rest erledigt die Schwerkraft.

Alternativ gibt es Füllschläuche, die mit einem Pumpball versehen sind. Das ist ein mit Ventilen versehener Gummibalg, der wie bei einem Außenborder mit externem Tank in der Zuleitung hängt. Der Balg dient mittels mehrfachen Zusammendrückens und Loslassens zum Ansaugen des Kraftstoffs. Sobald der Diesel oder das Benzin den höchsten Punkt überwunden hat, hilft auch hier die Schwerkraft, sprich, der Kraftstoff fließt von allein aus dem Kanister in den Tank.

Auf der Druckseite des Schlauchs kann man zusätzlich ein Absperrventil einbauen, wie es YACHT-Leser Hans Mühlbauer gemacht hat (siehe unten). Dann lässt sich der Kraftstofffluss besser regulieren und schließlich auch ganz abstellen.

Natürlich gibt es auch fertige Lösungen zu kaufen. Beispielsweise die Siphon-Pumpe mit Zapfpistole „Flo n’ Go“. Deren Griff muss man zum Pumpen ziehen und wieder loslassen, bis der Diesel von allein fließt. Gestoppt werden kann der Zufluss ebenfalls an der Zapfpistole. Damit dieses System gut funktioniert, empfehlen wir, die passenden Kanister gleich mitzubestellen.

Handpumpe statt Elektropumpe

Es gibt Systeme mit integrierter Energiequelle und solche mit Anschlusskabel für die Zwölf-Volt-Batterie oder -Steckdose. Wir haben zwei Pumpen mit integrierter Stromversorgung ausprobiert : Die „Seaflo“ mit Akku pumpt gut zwölf Liter pro Minute. Die stabförmige „Onvaya“ schafft hingegen nur sechs Liter pro Minute; sie wird mit zwei 1,5-Volt-Batterien (Mono-Zellen) betrieben.

Ein Nachteil bei der „Seaflo“ ist der Umfang des Pumpenkörpers. Mit etwa 33 Millimeter Durchmesser passt er nicht in die Öffnung herkömmlicher Reservekanister. Praktisch dagegen: Der Füllschlauch ist mit einer Tankstoppvorrichtung versehen. Die Benzinpumpe von „Onvaya“ hat einen kleineren Pumpenkörper. Mit 28 Millimeter Durchmesser passt er in die meisten von uns ausprobierten Kanister – wenn auch nicht in alle.

Pumpen, die an eine externe Stromquelle angeschlossen werden, sind in der Regel leistungsstärker. Am Bord werden sie über die Zwölf-Volt-Batterie gespeist. Ob man das auf einem Sportboot allerdings braucht, sei dahingestellt. Vor allem haben solche Pumpen, wie die von uns ausprobierten Modelle „Ultimate Speed“ und „Whale High Flow pump“ oftmals ebenfalls einen zu großen Pumpenkörper beziehungsweise Ansaugkorb für herkömmliche Kanisteröffnungen.

Eine gänzlich andere Lösung ist die Bohrmaschinenpumpe: An der Saug- und Druckleitung sind Schläuche angeschlossen, die in den Kanister und in den Einfüllstutzen gesteckt werden. Das Bohrfutter wird auf eine Antriebsachse gespannt und dann von einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber angetrieben.

Kanister mit Sicherheitsauslauf

Speziell fürs Nachfüllen eines eingangs schon erwähnten Außenborders mit internem Tank eignet sich ein als Sicherheitsauslauf bezeichneter Kanisteraufsatz. Er wird im Fachhandel normalerweise zum Betanken von Kettensägen angeboten. Bei dieser Konstruktion sitzt vorn ein Ventil, das nur dann öffnet, wenn die Spitze gegen den Rand der Tanköffnung gedrückt wird. So kann beim Ansetzen des Kanisters nichts danebengehen. Der Clou ist aber, dass der Aufsatz auch automatisch schließt, sobald der Kraftstoff das Ventil erreicht, der Tank mithin voll ist. Auf diese Weise wird jegliches Kleckern verhindert.

Eine andere Alternative ist ein Kanister mit schwenkbarem Auslaufstutzen und einem Hebel auf der Rückseite wie der Birchmeier Rapidon 6, 6 Liter. Wird dessen Hebel gedrückt, gelangt Luft in den Kanister, und auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Ventil am Auslaufstutzen geöffnet. Dieses System hat jedoch keine automatische Stoppvorrichtung.

Schutz vor Überlaufen des Tanks

Außer zu kleckern besteht beim Benzinumfüllen aus dem Kanister auch stets die Gefahr, dass der Tank überläuft. Damit dies nicht passiert, kann man eine Überlaufpfeife verwenden. Sie wird in den Schlauch der Tankentlüftung eingebaut. Ihre Funktion ist einfach: Die beim Tanken aus der Entlüftung herausströmende Luft wird durch die Pfeife geleitet, wodurch ein Ton entsteht. Verstummt dieser, ist der Tank bis zur Pfeife gefüllt. Der Einbau solch einer Pfeife ist allerdings aufwendig, da der Entlüftungsschlauch an einer passenden Stelle durchtrennt werden muss.

Fazit : Am simpelsten ist das Prinzip des Schüttelschlauchs. Allerdings kommt man dabei nicht ohne einen Lappen aus. Das System mit dem Pumpball sowie die „Flo n’ Go“-Pumpe sind gleichfalls simpel in der Handhabung. Wer nur ab und zu nachtanken möchte, kommt damit gut zurecht. Für kleinere Kanister bietet sich der Aufsatz aus dem Kettensägen-Zubehör an, besonders zum Betanken kleiner Außenborder. Beim Kauf einer E-Pumpe unbedingt darauf achten, dass die Pumpenkörper oder Ansaugschläuche in die Öffnungen handelsüblicher Fünf- bis Zwanzig-Liter-Kanister passen. Eine Alternative ist die Bohrmaschinenpumpe. Für alle Systeme gilt : sicherstellen, dass die Pumpen vom Hersteller für die Verwendung von Kraftstoffen zugelassen sind.

Drei Dinge, die Sie vor dem Kauf beachten sollten

Übersicht: Tankhilfe-Systeme und Zubehör

Drei Lesertipps rund um’s Tanken