Wer in einer romantischen Bucht des Mittelmeeres vor Anker geht und einen Sprung ins Meer wagt, möchte dieses Szenario niemals erleben: Der Kapitän der benachbarten Yacht öffnet die Ventile und leert die vollen Tanks, das Schmutzwasser fließt einfach ab. Das ist nicht nur unangenehm und umweltschädlich, sondern in Landnähe auch verboten.

Die Chancen sind hoch, dass das Meerwasser sauber bleibt. Immer mehr Yachten haben eine Kläranlage, weil die Eigner der Natur gegenüber so verantwortungsbewusst handeln wollen oder weil sie müssen. Seit gut 50 Jahren regelt die IMO bzw. die MARPOL-Konvention, was mit dem Abwasser an Bord von Schiffen (und Yachten) passiert, ob und unter welchen Bedingungen es ins Meer fließen darf. Seitdem sind die Auflagen immer strenger geworden. „Die Kontrollen werden auch stärker“, ermutigt Olaf Hansen die potenziellen Schwimmer. Der Ingenieur ist technischer Leiter bei der Hamann AG und damit zuständig für Entwicklung, Bau und Test von Marine-Kläranlagen. Er weiß auch: „Es wird in den Häfen geprüft, ob sie gelaufen sind.“

Richtwert für Abwasser auf Privatyachten

Wie eine Firma aus dem niedersächsischen Hollenstedt ihren Erfolg auf verunreinigtem Wasser aufbaut und warum eine Klärung auf See notwendig ist, verraten ein paar Zahlen: Ein Frachtschiff produziert etwa 135 Liter Abwasser pro Person und Tag – aus Vakuumtoiletten, Duschen und Waschbecken, aus der Galley und der Wäscherei. Bei Privatyachten fällt pro Kopf viel mehr an, die Ansprüche der Gäste sind hoch, Waschmaschinen laufen rund um die Uhr. „Wir rechnen hier mit mindestens dem Doppelten“, meint Hamann-Verkaufsleiter Uwe Fredrich, „eher das Vierfache.“ 450 Liter seien ein Richtwert.

Die Kapazität eines Abwassertanks ist jedoch begrenzt, bei einer 30-Meter-Yacht fasst er rund vier Tonnen. Damit das Ganze nicht „überläuft“, muss das Abwasser aufbereitet werden, um es auch unterwegs ablassen zu können. Der Schlamm, der nach der Klärung übrig und bis zum Einlaufen in den Hafen an Bord bleibt, macht nur noch zwei bis vier Prozent des gesamten Abwassers aus und lässt sich länger „zwischenlagern“.

Hamanns Geschichte hängt eng mit der Entwicklung der Gesetze zusammen. Schon 1972 ging das Unternehmen an den Start. „Wir haben in Hamburg-Barmbek mit drei Mitarbeitern angefangen“, sagt der heutige Geschäftsführer Felix von Bredow, „jetzt sind wir 90 Leute.“ Seit 2002 agiert das Unternehmen von Hollenstedt aus, ist vom reinen Vertriebler zum „Alles unter einem Dach“-Produzenten geworden, der so gut wie alle Komponenten aus Edelstahl zusammenschweißt und montiert. Nur die Pumpen und die Schaltschränke mit der Steuerungselektronik werden zugeliefert – „noch“, verkündet Felix von Bredow.

Kundenstamm für Abwasser-System

Die Firma wächst weiter, auf dem Gelände im Gewerbegebiet an der Autobahn A 1 ist Halle Nummer vier fast fertig. Hier kommen weitere Produktionsflächen und auch eine Kantine hinein, für kostenlose Mittagessen für alle Mitarbeiter. Das sei ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur, schließlich bekam die Hamann AG vom Deutschen Innovationsinstitut das Siegel „Arbeitgeber der Zukunft“ verpasst. Anfangs standen eher Aufträge aus der Berufsschifffahrt in den Orderbüchern, in den 1980er-Jahren ging es los mit den Privatyachten, zum Beispiel mit „Shergar“ (47 m, 1982) von Lürssen oder „Gallant Lady“ (52 m, 1994) von Feadship. Die eingebauten „Mini“-Anlagen waren immer noch üppig bemessen, Werften wie Royal Huisman wünschten sich noch kleinere Formate. Die „Super-Mini“ wurde erstmals 1999 auf der Huisman-Slup „Sassafras“ eingebaut, Ex-„Pamina“ (34 m). Der erste italienische Kunde war die Overmarine-Gruppe, die Hamanns Anlagen für ihre Mangustas orderten, erinnert sich Uwe Fredrich. Heute zählen viele großen Namen zum Kundenstamm: die Ferretti-Gruppe, Sanlorenzo, Benetti, Baglietto, aber auch Conrad Shipyard aus Polen oder Sunseeker aus Großbritannien.

Mittlerweile hätten alle Custom-Yachten ab 40 Meter eine Anlage an Bord, erklärt Fredrich und zeigt beim Rundgang durch die Produktionshalle eins auf ein kompakt angeordnetes Gewirr aus Tank, Rohren und Pumpen. Diese „Fünfer“ zum Beispiel richtet sich an eine 60-Meter-Yacht für 40 bis 50 Personen, sie reinigt 12 000 Liter Abwasser pro Tag. Doch auch bei kleineren Serienyachten sei heute alles für den Einbau vorbereitet. Es werden immer mehr, Uwe Fredrich sieht es an den Bestellungen. „Zum Glück steigt das Bewusstsein für Abwasser“, fügt sein Kollege Georgios Kariofilis hinzu. Die Hamann AG sieht sich heute als Marktführer bei den europäischen Yachten ab 30 Meter. „Jede zweite auf der Monaco Yacht Show hatte wohl eine Anlage von uns“, vermuten die beiden Experten, die für Beratung und Verkauf durch die Welt reisen und auf allen großen Messen neue Kunden akquirieren.

300 Anlagen verlassen pro Jahr das Gelände. Gebaut wird auf Bestellung, allerdings produziert Hamann die gängigsten Modelle in der Rohversion auch auf Vorrat. Der Vorlauf beträgt dann nur ein paar Wochen. Für den Einbau lassen sich die Anlagen zerlegen und werden an Bord wieder aufgestellt. Dank der modularen Bauweise „sind auch Aufrüstungen möglich“, versichert Olaf Hansen. Selbstverständlich passt sich das Edelstahl-Paket auch optisch dem Motorenraum an, sämtliche RAL-Farben sind möglich. Tank und Rohre in strahlendem Weiß oder grellem Gelb? Gerne.

Der Service bei Hamann

Service gehört dazu, nicht nur eine detaillierte Beratung im Vorfeld. Ist das Paket getestet und eingebaut, betreut Hamann seine Kunden weiter. „Wir gehen mit dem Ersten Ingenieur an Bord das gesamte System durch“, erläutert Georgios Kariofilis, „die Anlage muss in der Praxis funktionieren. Immer.“ Während auf Kläranlagen an Land meist Profis arbeiten, gibt es auf Schiffen nur eben den Ingenieur, der den Überblick hat, daher muss „alles benutzerfreundlich und auch für Laien verständlich sein“, fügt Olaf Hansen hinzu. Falls später etwas doch nicht läuft, reisen Techniker an, zu den rund 40 Verkaufsstellen weltweit kommen 25 Servicepartner.

Viele Anlagen halten Jahrzehnte. Selbst bei einem großen Refit wie jetzt bei der „Carinthia VII“ von Lürssen (97 m, Baujahr 2002), müsse man kaum etwas ersetzen, da das Paket den Ansprüchen noch genüge und gut laufe. Wenn irgendwann etwas kaputtgehen sollte, hat Hamann in Halle drei unter den 22 000 Einzel- und Ersatzteilen sicher das richtige parat. „Wir versuchen, die Lieferung 30 Jahre lang sicherzustellen“, verspricht Felix von Bredow.

Wenn sich heute etwas an der Bauart einer Anlage ändere, dann geht das eher in Richtung: „noch wartungsfreundlicher“. Manchmal bekommt eine Yacht auch nur deshalb eine neue Ausrüstung, weil sie mit dem aktuellen Modell aufgewertet werden soll oder weil sich die lokalen Vorschriften für das bevorzugte Reisegebiet des Eigners ändern und die Anlage dann mehr leisten muss.

Während der Effekt einer Kläranlage beachtlich ist, halten sich die Kosten im Rahmen, vor allem in Bezug auf das Gesamtbudget. Bei einer 80-Meter-Yacht veranschlage das Hamann-Paket um die 100 000 Euro, laut Geschäftsführer Felix von Bredow keine Riesensumme: „Viele Entertainment-Systeme sind teurer.“

So kommt der Schmutz aus dem Wasser

Schwarzwasser (aus den Toiletten) und Grauwasser (alles andere) laufen bei kleineren Yachten um die 30 Meter in einen Tank zusammen, größere haben meist einen Extra-Schwarzwassertank. Die Küchenabwässer müssen zunächst durch einen Fettabscheider. Fehlendes Gefälle wird über Pumpen ausgeglichen, sie transportieren das Wasser zum nächsten „Aktionspunkt“.

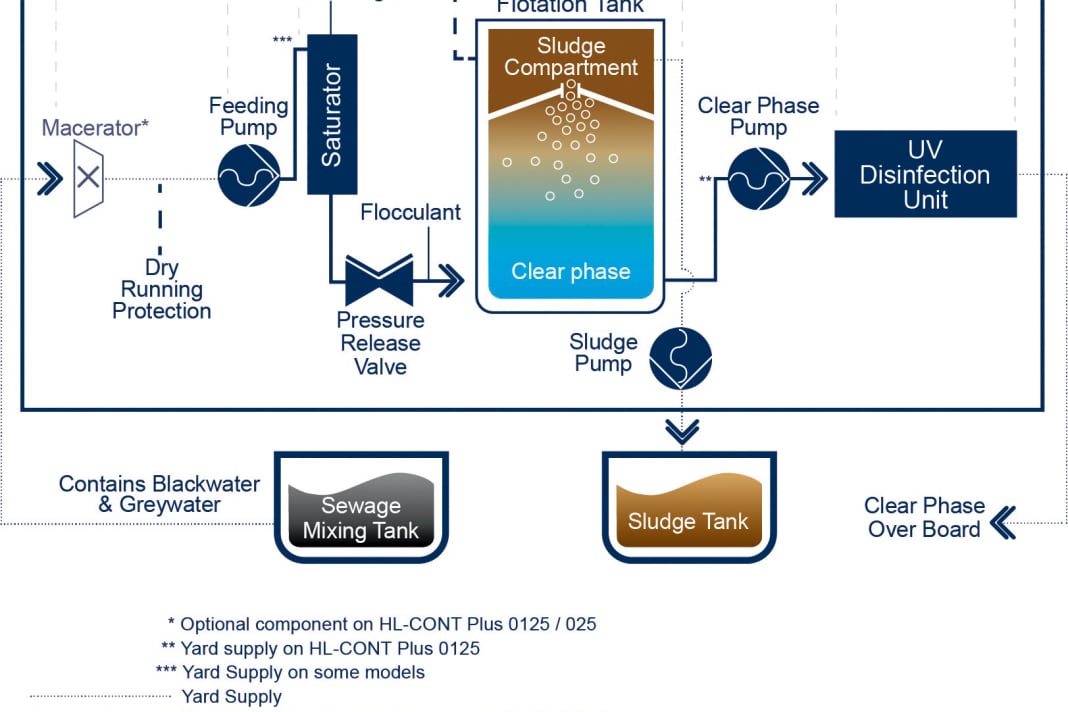

Ein Häcksler (macerator) zerkleinert gröbere Abfälle (WC-Papier), dann geht es in die Druckkammer (saturator), wo Luft in das Gemisch gepresst wird, mit fünf Bar. Über ein Entspannungsventil gelangt das Abwasser in den Reinigungstank (flotation). Dort perlen die Luftblasen nach oben, Schmutzpartikel heften sich daran fest. Dabei helfen geringe Mengen eines Flockungsmittels (flocculant) auf der Basis von Aluminiumsulfid (35 Milligramm reichen für etwa 1000 Liter Abwasser). So binden sich die Teilchen und steigen gruppenweise nach oben. Am oberen Rand entsteht ein „Schlammkuchen“, der aussieht wie Cappuccino-Schaum. Dieser wird aufgefangen und über eine Pumpe in den Schlammtank (sludge) geführt. UV-Licht desinfiziert das Wasser vor dem Ablassen, E-Coli-Bakterien zum Beispiel sterben ab.

Die Anlage läuft zwölf bis 16 Stunden täglich. In der Standardversion für Privatyachten arbeitet sie ohne Membranen oder Filter. Eine Reinigung mithilfe von Bakterien findet hier nicht statt, das funktioniert nur bei regelmäßiger Auslastung. „Eine Superyacht wird oft nur 80 Prozent des Jahres von Teilen der Crew bewohnt“, erklärt Uwe Fredrich, „dann kommen auf einen Schlag alle Gäste an Bord, das machen die Bakterienkulturen nicht mit.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Uske Berndt

Redakteurin News & Panorama

Uske hat eine Schwäche für die ganz Großen und schreibt vor allem Geschichten über motorisierte Superyachten: Neubauprojekte, Wasserungen und detaillierte Porträts. Dabei nimmt sie die Leser über alle drei bis sechs der schwimmenden Etagen mit, erklärt die Antriebstechnik und die Finessen des Interieur-Designs. Je exklusiver und spezieller, desto besser.