Alle Inhalte in diesem Sicherheits-Special:

Egal, ob man mit einer kleinen oder großen Crew unterwegs ist, Mensch über Bord ist immer eine ernste Notlage. Wenn man zudem schon einmal miterlebt hat, wie schnell eine über Bord gegangene Person außer Sicht gerät und wie schwierig es ist, sie wiederzufinden, stellt sich zwangsläufig die Frage nach technischen Hilfsmitteln.

Grundsätzlich gibt es zwei Produktklassen: Alarmgeber, welche die Mannschaft darauf aufmerksam machen, dass jemand nicht mehr an Bord ist, und Geräte, die aktiv das Wiederfinden unterstützen.

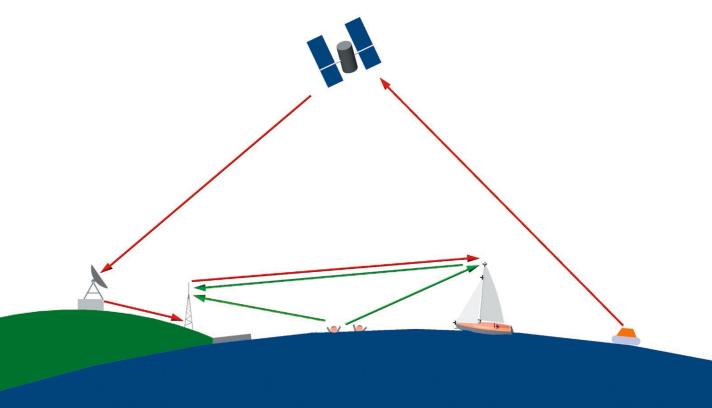

Die verschiedenen Alarmierungswege

Im AIS-System (grün) werden die Positionsdaten ständig direkt zu allen Schiffen in Reichweite übermittelt. Nur wenn DSC vorhanden ist (gelb), findet eine direkte Alarmierung der Leitstelle an Land statt. Das Cospas-Sarsat-System (rot) erreicht weltweite Abdeckung durch eine lange Meldungskette: per Satellit zur Bodenstation, weiter zur Rettungsleitstelle. Diese bearbeitet den Fall und kontaktiert Fahrzeuge, die für die Hilfeleistung in Frage kommen.

Einfacher MOB-Melder

Jede Person an Bord trägt einen kleinen Sender bei sich, meist ähnlich einer Armbanduhr. Ein an Bord installierter Empfänger wertet dessen Signale aus. Bricht die Verbindung ab, wird automatisch Alarm ausgelöst. Die Sender werden als „Tags“ bezeichnet.

Die Systeme gibt es mit eigenständigem Bordempfänger beispielsweise von Nasa oder in Verbindung mit Smartphone oder Tablet, das den Part des Wachempfängers übernimmt. Aktuelle Modelle mit dieser Technik kommen von Olas. Die Tags arbeiten mit Bluetooth und kontaktieren in regelmäßigen Intervallen das Smartphone oder Tablet. Bleibt diese Statusmeldung für mehr als einige Sekunden aus, schlägt die App Alarm. Und merkt sich auch ihre GPS-Position. Richtung und Distanz zu diesem Ort werden im Display angezeigt.

Außerdem taugen die Systeme ausschließlich zur Alarmierung auf dem eigenen Boot – in der Nähe befindliche Boote werden nicht benachrichtigt. Auch bleibt der Nutzen zum Wiederauffinden des Verunglückten eingeschränkt, denn das System speichert nur die Unfallposition. Abdrift durch Wind und Strom kann nicht erfasst werden.

Vorteile:

- Sichere Alarmierung der Crew

- Geringe Anschaffungskosten

- Klein und handlich

Nachteile:

- Keine aktuelle Position

- Alarm nur auf dem eigenen Schiff

- Alarmierung nur, solange das Smartphone oder der Empfänger laufen

Reichweite:

- Nahbereich um das Schiff

Kosten pro Person:

- Ab 70 Euro

AIS-MOB-Systeme

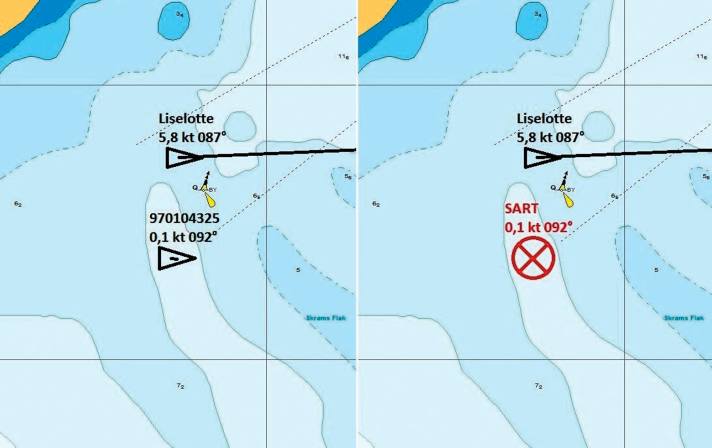

Die zweite Geräteklasse besteht aus AIS-MOB-Sendern, AIS-Sart-Baken, Epirbs und PLBs. Sie werden erst aktiv, wenn der Unfall passiert ist. Bei AIS-Systemen wird die über Bord gegangene Person technisch zum „Boot“ und sendet ihre Position als Datensatz.

Alle Navigationsgeräte, die diesen Datensatz empfangen, vermelden die Position des Schiffbrüchigen. Die Reichweite hängt von der Höhe der Antenne ab und beträgt zwischen vier und 25 Seemeilen.

Notsignale waren ursprünglich nicht im AIS definiert, sie wurden erst nachträglich eingebunden. Um die Kompatibilität auch von älterer AIS-Ausrüstung zu gewährleisten, gibt es für Notmeldungen keinen separaten Datensatz; die Sender bekommen stattdessen eine spezielle MMSI, die mit den Ziffern 97 beginnt. Auf alten Plottern werden sie darum unter Umständen als Schiff statt als Notfall dargestellt.

Die AIS-Notsender gibt es als AIS-MOB und AIS-Sart. Sart steht für Search and Rescue Radar Transponder, sie werden in der Regel manuell aktiviert und sind für die Rettungsinsel gedacht, darum größer und für lange Betriebszeit ausgelegt. Für bequemes Mitführen an der Person sind AIS-Sart kaum geeignet.

Dafür kommen die kompakten AIS-MOBs in Frage. Die Auslösung kann fast immer sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. Letzteres geschieht je nach Modell entweder durch längeren Wasserkontakt oder mechanisch beim Aufblasen von Automatik-Rettungswesten.

AIS-MOBs sind jedoch kein Bestandteil des weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystems GMDSS, sie werden nicht auf einen Eigner oder ein Fahrzeug registriert. Ihre Aktivierung löst zwar diverse Alarme, aber nicht zwingend eine Rettungsaktion aus. Anhand der MMSI kann lediglich der Hersteller identifiziert werden.

Vorteile:

- Stetig aktuelle Position

- Alarmierung aller mit AIS bestückten Schiffe im Empfangsbereich

Nachteile:

- Unklar, wer auf den Alarm reagiert

- Batteriewechsel in der Regel nur durch den Hersteller

Reichweite:

- Bis zu 6 sm zu Schiffen, bis zu 15 sm bei Küstenfunkstellen

Kosten pro Person:

- ab 200 Euro

AIS-MOB-System mit DSC

Wer das Auslösen der Rettungskette sicherstellen möchte, sollte zu einem Gerät mit zusätzlicher DSC-Funktion greifen, dann wird nach dem AIS-Alarm ein Notruf per DSC-UKW-Funk gesendet, je nach Gerät im sogenannten closed loop nur an voreingestellte MMSIs, beispielsweise das eigene Schiff, oder auch im open loop, sprich an alle Funkstellen. Dieser Alarm geht dann auch bei der Rettungsleitstelle ein und muss von dort bestätigt werden.

Ab 2025 dürfen nur noch Geräte im open loop arbeiten, die auch einen DSC-Empfänger besitzen, um die Bestätigung zu empfangen. AIS-MOBs der Klasse M erfüllen diese Voraussetzung. Nebeneffekt des Empfängers: Die im Wasser treibende Person erhält eine Rückmeldung, wenn jemand auf den Notruf reagiert hat.

Alle AIS-Notsender besitzen eine Testfunktion, doch bei deren Nutzung ist Vorsicht angeraten: Die für Sportboote übliche Navigationselektronik unterscheidet eine Testnachricht klar von einem echten Alarm und zeigt dies entsprechend an. In der Rettungsleitstelle und bei der Berufsschifffahrt arbeitet aber mitunter Software, die den Test- vom Ernstfall nicht unterscheiden kann, da diese Funktion nicht in den Standards festgeschrieben ist. Hier läuft zur Freude des Wachhabenden ein scharfer Alarm auf.

Vorteile:

- Auslösung der GMDSS-Rettungskette über DSC

- Stetig aktuelle Position

- Alarmierung aller mit AIS bestückten Schiffe im Empfangsbereich

- Alarmierung des eigenen Bootes

- Rückmeldung, dass der Alarm bestätigt wurde

Nachteile:

- Unklar, wer auf den Alarm reagiert

- Batteriewechsel in der Regel nur durch den Hersteller

Reichweite:

- Bis zu 6 sm zu Schiffen, bis zu 15 sm bei Küstenfunkstellen

Kosten pro Person:

- ab 200 Euro

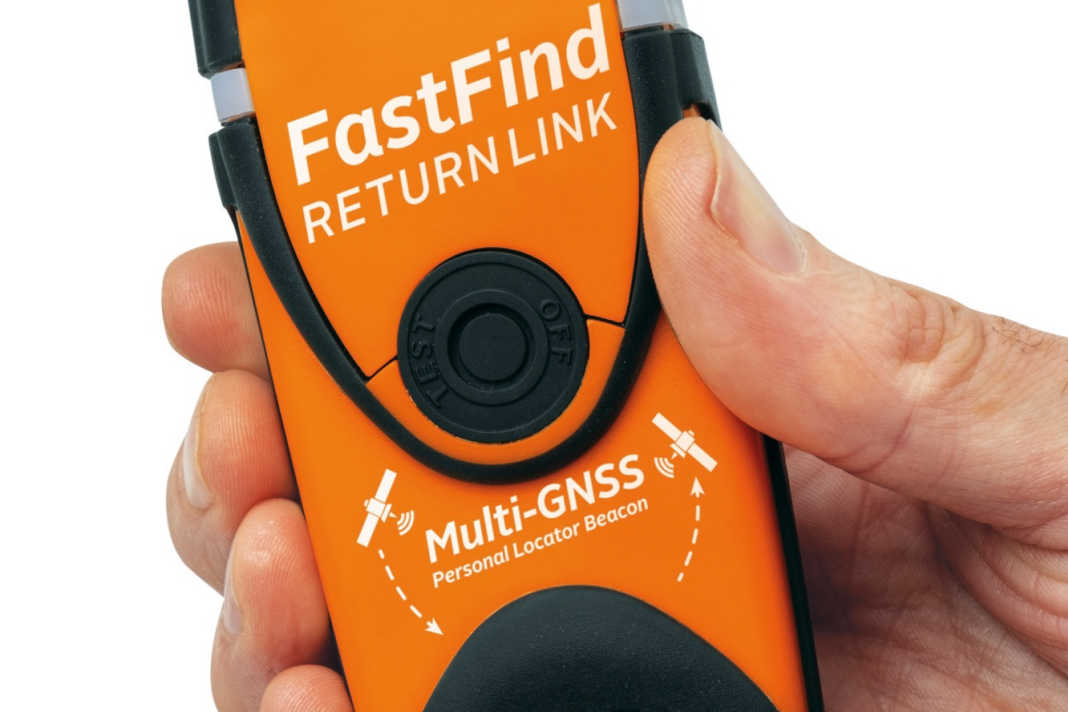

Epirb und PLB

Emergency Position-Indicating Radiobeacons, kurz Epirbs, sind ebenfalls fürs Schiff oder die Rettungsinsel gedacht und übertragen die Notmeldung mit Positionsangabe per Satellit zur Rettungsleitstelle. Daher lösen sie immer einen Rettungseinsatz aus, der von Land aus koordiniert wird. Als verkleinerte Variante für die Rettungsweste nennt man die Notfunkbaken Personal Locator Beacons oder PLBs.

Beide arbeiten mit dem Cospas-Sarsat-System. Hier begibt man sich in eine komplett andere Welt: Im Gegensatz zum AIS-MOB ist der Sinn nicht die direkte Ansprache der in der Nähe befindlichen Schiffe, sondern die Alarmierung der zuständigen Rettungsleitstelle (MRCC). Schiffe, die helfen könnten, werden erst im zweiten Schritt vom MRCC gezielt angesprochen und erhalten auch nur auf diesem Weg die Koordinaten der zu rettenden Person.

Epirbs und PLBs senden ihre Identität und die aktuelle Position an die Leitstelle. Fahrzeuge vor Ort können diese Nachricht aber nicht direkt mithören.

Im Orbit besteht Cospas-Sarsat aus drei Lagen von Satelliten: In 850 Kilometer Höhe laufen fünf über die Pole und beobachten die Welt sozusagen streifenweise. Auf offener See ist für diese über weite Strecken kein Kontakt zu Bodenstationen möglich. Empfangene Nachrichten müssen dann zwischengespeichert werden, wodurch es bis zu vier Stunden dauern kann, bis sie die Leitstelle erreichen.

Schneller, fast augenblicklich, funktioniert die Alarmierung über die sieben geostationären Satelliten in 35.000 Kilometer Höhe und weitere Cospas-Sarsat-Technik, die in 20.000 Kilometer Höhe auf GPS-Satelliten mitfliegt. Kleine PLBs können mitunter nur bis zu den Satelliten mit niedriger Edumlaufbahn durchdringen. Alle Satelliten-Sender müssen registriert werden. In Deutschland erfolgt die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur.

Die dort erteilte MMSI muss durch den Händler in den Notsender programmiert werden. Eine personenbezogene Registrierung ist in Deutschland derzeit nicht möglich, wer eine PLB beispielsweise auf einem Charterschiff nutzen will, muss den Umweg über England gehen und sie dort registrieren lassen.

Personal Locator Beacon (PLB)

Vorteile:

- Auslösung der GMDSS-Rettungskette

Nachteile:

- Keine direkte Alarmierung von Schiffen im Empfangsbereich

- Meist keine automatische Aktivierung

- Batteriewechsel in der Regel nur durch den Hersteller

- Einzig mit Umweg über England zu registrieren

Reichweite:

- Weltweite Funktion

Kosten pro Person:

- ab 400 Euro

Emergency Position-Indicating Radiobeacon (Epirb)

Vorteile:

- Auslösung der GMDSS-Rettungskette

- Notfälle lassen sich spezifizieren (Feuer, Leckage, Überfall) und Infos zur Notsituation mitsenden

Nachteile:

- Keine direkte Alarmierung von Schiffen im Empfangsbereich (außer bei Kombigeräten mit AIS)

- Große Geräte, keine persönliche Nutzung oder MOB-Funktion

Reichweite:

- Weltweite Funktion

Kosten pro Person:

- rund 1.000 Euro