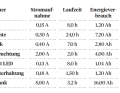

Einer der großen Vorteile von Lithium-Akkus ist, dass sich die nominelle Kapazität fast vollständig nutzen lässt, ohne den Speicher zu schädigen. Während ein Blei-Akku für ein langes Leben höchstens zur Hälfte der angegebenen Kapazität entladen werden sollte, sind es bei Lithium bis zu 90 Prozent.

Kapazität erhöhen

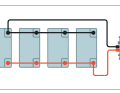

Füllt man beim Umrüsten von Bleitechnik den bisher beanspruchten Raum mit Lithium-Akkus, so verdoppelt sich die nutzbare Energiemenge fast. Womit das Boot meist sehr viel länger ohne Landstrom auskommt. Bei Blei-Akkus ist es üblich, die Kapazität durch Parallelschaltung mehrerer Blöcke zu erhöhen. Das geht bei den meisten Lithium-Systemen auch. Der sehr geringe Innenwiderstand der Akkus erfordert aber mehr Sorgfalt, so sollten die Kabelquerschnitte zwischen den Blöcken denen der Zuleitungen entsprechen, damit die Speicher gleichmäßig belastet werden. Außerdem müssen die Zuleitungen diagonal angeschlossen werden, sprich: Die Plusleitung kommt an den ersten Akku der Bank und die Masseleitung an den letzten oder umgekehrt, siehe Skizze. Ein Risiko bei der Parallelschaltung ist das BMS.

Lithium-Akkus per App überprüfen

Wird einer der Blöcke durch sein BMS abgeschaltet, so merkt man davon zunächst nichts. Die übrigen Akkus werden aber wesentlich höher belastet, und die Kapazität fehlt ebenfalls. Daher sollten zumindest Systeme mit Bluetooth genutzt werden, so lassen sich die einzelnen Akkus per App checken. Da LiFePO4-Akkus kaum die Hälfte von Blei-Akkus wiegen, bietet es sich an, von vornhe-rein einen größeren Energiespeicher zu wählen. Wer für einen Inverter oder die Ankerwinsch hohe Ströme benötigt, sollte dabei die Leistungsfähigkeit des BMS beachten.

Zum nächsten Artikel:

Weitere Artikel zum Thema:

Hauke Schmidt

Redakteur Test & Technik

Hauke Schmidt zog bereits im Opti-Alter an die Küste und wuchs auf Jollen und Dickschiffen auf. Seit 2006 ist der Diplom Ozeanograf als Redakteur im Ressort Test & Technik tätig. Zu den Kernaufgaben gehören Ausrüstungs- und Bootstest, aber auch Praxisthemen rund um Elektronik, Seemannschaft und Refit. Als leidenschaftlicher Selbermacher verbringt er die Sommer am liebsten mit seiner Familie auf dem Wasser und die Winter mit Arbeiten am Boot.