DOD und SOC, um diese Kürzel kommt man bei der Frage nach den Lebensdauer von Akkumulatoren kaum herum. DOD steht für depth of discharge, auf Deutsch Entladetiefe. SOC steht für state of charge, also den aktuellen Ladezustand.

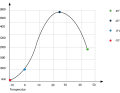

Die Endladetiefe gibt an, wie viel Prozent der Nennkapazität genutzt werden. Beim Blei-Akku sind es in der Regel 50 bis 70 Prozent. Entnimmt man ihm mehr Energie, wird er dauerhaft geschädigt und quittiert im schlimmsten Fall den Dienst. Lithium-Zellen sind härter im Nehmen und vertragen auch eine vollständige Entladung, also eine DOD von 100 Prozent, was beispielsweise bei Mobiltelefonen oder Akkuwerkzeugen üblich ist. Allerdings bleibt die dauerhafte Nutzung der vollen Kapazität nicht ohne Folgen. Wie in dem Diagramm links zu sehen ist, sinkt die Lebenserwartung deutlich. Mit rund 500 Zyklen übertreffen derart geschundene Lithium-Akkus aber immer noch die Lebensdauer guter Gel-Akkus.

Begrenzung der DOD für eine längere Lebensdauer

Begrenzt man die DOD auf 90 Prozent, lassen sich problemlos mehrere Tausend Zyklen erreichen. Anbieter wie Mastervolt, die beide Techniken im Programm haben, sprechen von der dreifachen Lebensdauer gegenüber Blei. Andere Hersteller geben die siebenfache Zyklenzahl an. Auf der von unserem Schwestermagazin vor sechs Jahren umgerüsteten Yacht zeigen die Lithium-Akkus mit integriertem BMS keine Alterungserscheinungen. Und das, obwohl das Boot intensiv genutzt wurde und rund 18 Monate auf Törn war.

Weitere Artikel zum Thema:

Richtiger Umgang mit dem SOC für eine optimale Leistung

Der state of charge gibt an, zu wie viel Prozent der Akkumulator im Moment gefüllt ist. Ein Wert, der sich entweder am externen Batteriemanager ablesen lässt oder direkt vom BMS geliefert wird. Die Elektronik des Speichers misst in der Regel den zu- und abfließenden Strom und berechnet daraus den Ladezustand. Problem dabei: Die interne Strommessung ist meist relativ grob. Teilweise werden Ströme unter einem halben Ampere nicht registriert. Über längere Zeiträume wird der Ladezustand daher überschätzt. Vor allem, wenn der Akku dauerhaft im Wohlfühlbereich zwischen 20 und 90 Prozent SOC betrieben wird.

Externe Batteriemanager mit Messshunt arbeiten genauer, können aber den Eigenverbrauch des BMS ebenfalls nicht erfassen. Für den Normalbetrieb spielt das keine große Rolle, und im Gegensatz zum Blei- schadet es dem Lithium-Akku nicht, längere Zeit auf geringem Ladestand zu bleiben; im Gegenteil, er altert sogar langsamer als bei vollständiger Ladung. Nach längeren Standzeiten und vor dem Winterlager sollte der Stromspeicher aber bis zur Ladeschlussspannung gefüllt werden, das synchronisiert die Anzeige wieder mit dem SOC und beugt überraschenden Notabschaltungen vor.

Vorsichtsmaßnahmen im Winterlager

Für den Winterschlaf entlädt man den Akku anschließend wieder auf 70 bis 50 Prozent. Wesentlich geringer sollte die Restkapazität nicht sein, denn sonst könnte es passieren, dass die noch verbleibende Energie unter die kritische Grenze fällt. Das BMS schaltet dann vollständig ab. Je nach Akkumodell und Ladegerät kann es sein, dass der Akku nicht mehr als solcher erkannt wird und der Lader den Dienst verweigert. Dann hilft ein anderes Ladegerät oder eine kurzzeitig parallel angeschlossene Batterie, die das BMS wieder zum Leben erweckt.

Vorsicht ist beim Nachladen im Winterlager geboten. Lithium-Akkus vertragen in der Regel Temperaturen bis minus 20 Grad, ohne Schaden zu nehmen, reagieren aber allergisch auf Ladeversuche unterhalb des Gefrierpunkts. Bei Markenakkus sind daher entweder Schutzschaltungen oder Heizsysteme oder beides vorgesehen. Günstige Stromspeicher besitzen oft nur einen Übertemperaturschutz, daher sollte das Ladegerät im Winterlager wie im Sommer nur bewusst aktiviert werden. Ständiges Am-Landstrom-Hängen, wie man es von Blei-Akkus gewohnt ist, ist für Lithium-Akkus nicht optimal. Gleiches gilt für Solarsysteme, sie sollten bei längeren Stillliegezeiten ebenfalls besser abgeschaltet werden.

Hauke Schmidt

Redakteur Test & Technik

Hauke Schmidt zog bereits im Opti-Alter an die Küste und wuchs auf Jollen und Dickschiffen auf. Seit 2006 ist der Diplom Ozeanograf als Redakteur im Ressort Test & Technik tätig. Zu den Kernaufgaben gehören Ausrüstungs- und Bootstest, aber auch Praxisthemen rund um Elektronik, Seemannschaft und Refit. Als leidenschaftlicher Selbermacher verbringt er die Sommer am liebsten mit seiner Familie auf dem Wasser und die Winter mit Arbeiten am Boot.