„Breakthrough“: Wie Wasserstoff-Brennstoffzellen auf die 119-Meter-Yacht kamen

Boote Exclusiv

· 27.07.2025

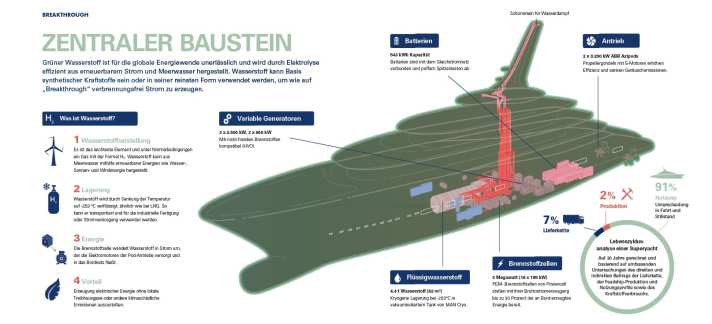

Ein Text von Marilyn Mower

Nach fünf Jahren Bauzeit ist „Breakthrough“ die erste Antwort auf eine grundlegende Frage im Yachting: Wie weit können wir die Wasserstofftechnologie vorantreiben? Mit einer kühnen Antwort erhielt Feadship den Zuschlag und wählte einen Ansatz, der den ökologischen Fußabdruck von der Auswahl der Baumaterialien bis zum Betrieb reduziert. Die niederländische Werft lieferte eine Lösung, die einen Null-Diesel-Ansatz für Fahrten zwischen Häfen oder Ankerplätzen und den Betrieb der Yacht mit emissionsfreiem Strom aus grünem Wasserstoff ermöglicht.

„Breakthrough“ leistet Pionierarbeit

„Ziel war es, eine neue, saubere Technologie zu entwickeln, nicht nur für dieses Projekt, sondern für die ganze Welt“, sagt Jan-Bart Verkuyl, Feadship-Direktor und CEO von Royal Van Lent Shipyard. Mit einer Länge von 118,80 Metern und einem Volumen von 7.242 Gross Tons qualifizierte sich „Breakthrough“ allein durch ihre Größe als Kandidatin für die Implementierung von Brennstoffzellen in Kombination mit einem Wasserstofftank. Und es passt zu Feadships Dekarbonisierungsplänen und der Amsterdamer Anlage, die fast vollständig durch Fernwärme, Abwärme und Solarenergie betrieben wird. Das werfteigene Forschungs- und Entwicklungsteam hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 „Netto-Null“-Yachten zu entwickeln.

Obwohl es mit Wasserstoff betriebene Autos gibt und Brennstoffzellen seit mehr als sechs Jahrzehnten als primäre Stromquelle in der bemannten Raumfahrt eingesetzt werden, gab es zum Projektstart 2019 keine Hochleistungsanwendungen im maritimen Bereich. So musste Feadship den von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO vorgeschriebenen risikobasierten „alternativen Entwurfsweg“ beschreiten. Mithilfe von Experten aus verwandten Branchen entwickelten die Niederländer und Lloyd’s Register entsprechend skalierte Ausrüstungen, Protokolle und Sicherheitsbewertungen, die als Grundlage für neue Vorschriften dienten. „Wir sind stolz, den Wert der Forschung sowie die Entwicklung von Sicherheitsgutachten für eine völlig neue Art der Energieerzeugung allen zugänglich gemacht zu haben“, sagt Verkuyl. Im nächsten Jahr werden zwei 117 Meter lange Passagier- und Autofähren zwischen Bodø und den Lofoten operieren, die das mit der PowerCell Group entwickelte System nutzen.

Kryotank mit erheblichem Volumen

Von Beginn an war eine der größten Hürden die Speicherung von komprimiertem Flüssigwasserstoff an Bord einer Yacht – bei -253 Grad Celsius. Wenn grüner Wasserstoff in einer Brennstoffzelle verarbeitet wird, sind die einzigen Nebenprodukte Elektrizität und Wasser in Form von Dampf. Wasserstoff ist leicht, in flüssiger Form wiegt ein Kubikmeter 70 Kilogramm im Vergleich zu etwa 800 Kilogramm pro Kubikmeter nicht fossilem Dieselkraftstoff (HVO oder E-Diesel). Für die sichere Lagerung auf einem Schiff ist jedoch ein doppelwandiger Kryotank in einem speziellen belüfteten Raum erforderlich. Obwohl dessen Volumen etwa achtmal größer ist als bei Doppelbodentanks für die entsprechende Menge an Diesel (nach Energie), benötigt man für die Unterbringung des gesamten Systems im Unterdeck das dreißigfache Volumen im Vergleich zu Diesel.

Wenn man bedenkt, dass Diesel in einem strukturellen Hohlraum gelagert wird, der nicht für andere Zwecke genutzt werden kann, würden sich aus der Lagerung von gasförmigen Kraftstoffen wie Wasserstoff neue Wege der Konstruktion und Gestaltung einer Yacht ergeben, so Giedo Loeff, Leiter von Feadships R&D-Team. Die gesamte stromerzeugende Einheit befindet sich auf einer einzigen Ebene. Der vakuumisolierte Tank von MAN Cryo fasst 92 Kubikmeter Wasserstoff, was vollgefüllt in etwa vier Tonnen entspricht. Zusammen mit den kompakten Brennstoffzellen, ihren Anschlüssen an das Gleichstromnetz und den Entlüftungskaminen für den Wasserdampf erforderte das System eine Verlängerung der ursprünglichen Länge um vier Meter. Mit einer Gesamtleistung von drei Megawatt tragen die PEM-Brennstoffzellen der schwedischen PowerCell Group ganze 30 Prozent zur an Bord erzeugten Energie bei.

„Breakthrough“ ist bereit für Methanol

Die für „Breakthrough“ entwickelten Brennstoffzellen könnten auch mit Methanol, einen unter Umgebungsbedingungen flüssigen Brennstoff, betrieben werden. Dazu wäre aber ein Reformer erforderlich, der Methanol mit Dampf in Wasserstoff wandelt. „Nachdem wir so viel Erfahrung gesammelt haben, sind die nächsten Entwicklungsschritte mit anderen Wasserstoffträgern wie Methanol relativ einfach umzusetzen“, ist sich R&D-Mann Loeff sicher. Bei der Nachhaltigkeit von Super- yachten ginge es heute darum, wie man am meisten Energie aus nicht-fossilen Brennstoffen herausholt, den effizientesten Träger und wie man ihn in Antriebsenergie umwandelt. Brennstoffzellen verursachen hohe Investitionskosten, seien aber sehr effizient für Antriebe. „Das hier eingesetzte Brennstoffzellensystem spart bereits etwa 35 Prozent Energie im Vergleich zum Betrieb von Generatoren. Mit den Methanol-Brennstoffzellensystemen der nächsten Generation erwarten wir sogar eine Senkung des Energieverbrauchs um 50–75 Prozent. Das wird nicht nur die Emissionen reduzieren, sondern auch die Betriebskosten erheblich senken“, bekräftigt Guido Loeff.

Selbst „Breakthrough“ kann nicht genug Flüssigwasserstoff für eine Ozeanquerung mitführen, Feadship könnte aber den CO2-Fußabdruck einer Yacht dort beeinflussen, wo er am größten ist: Laut dem Yacht Environmental Transparency Index (YETI) entfallen 70 bis 78 Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf das Bordnetz, wobei Heizung und Klimaanlage den größten Anteil haben. Hinzu kommt der Vorteil geringerer Geräuschemissionen, da Brennstoffzellen Energie nicht durch Verbrennung, sondern durch einen elektrochemischen Prozess erzeugt, der sehr wenige rotierende Teile erfordert. Bei längeren Fahrten oder wenn reiner Wasserstoff nicht zur Verfügung steht, stammt der Strom für die 3.200 Kilowatt starken Azipods von fünf MTU-Generatoren, die HVO verbrennen. Dass die Aggregate mit synthetischem Diesel laufen können, bewiesen bereits verschiedene Feadships.

Batterien und Wärmerückgewinnungssystem

Während sich große Batteriebänke immer mehr durchsetzen, um genügend Strom für den generatorlosen Betrieb bei stillen Nächten vor Anker oder für Fahrten in Meeresschutzgebieten bereitzustellen, speichert „Breakthrough“ lediglich 543 Kilowattstunden Energie. Zum Vergleich: Die 83,50 Meter lange „Savannah“, Feadships erste dieselelektrische Hybridyacht, erhielt 2015 Akkus mit einer Megawattstunde Kapazität. Vollständig auf die Brennstoffzellentechnologie vertrauen die Ingenieure der 119 Meter für eine ganze Woche im Ankerbetrieb oder die emissionsfreie Fahrt mit bis zu zehn Knoten aus Häfen oder in geschützten Meeresgebieten. Die Bordbatterien sind mit dem Stromnetz verbunden und werden zur Kappung der Spitzenlasten eingesetzt, damit kein zweiter Generator startet oder zwei Aggregate bei sinkendem Strombedarf laufen. Zudem betreibt „Breakthrough“ Wärmerückgewinnung. Darüber wird alles geheizt, von Innenräumen, Pools und Dampfbad bis hin zu Handtuchhaltern und Böden in den Gästebädern. Weitere Einsparungen bei der Hotellast erzielt ein intelligentes Klimatisierungssystem, das Sensoren der Kabinen mit dem Energiemanagement verknüpft.

Mit 118,80 Meter Länge ist „Breakthrough“ die größte Motoryacht, die jemals in den Niederlanden vom Stapel gelaufen ist, und schiebt sich knapp vor die 118 Meter lange Feadship „Launchpad“. Obwohl die beiden Yachten fast gleich lang sind, hat das neue Flaggschiff rund 30 Prozent mehr Volumen. Mit fünf Decks über und zwei unter der Wasserlinie ist sie sehr hoch – das Eignerdeck liegt in etwa 15 Meter Höhe –, schafften es die Designer von RWD das Profil fließend und flach zu halten. Sie hat auch die meisten Rumpföffnungen aller bisherigen Feadships: 14 Balkone, die ihre Seitengeländer oder Wände mitnehmen und neun massive Klappen, die sich nach oben sowie sieben, die sich zu Plattformen nach unten bewegen. Das Ausbringen der Balkone erfordert keine Crew und beinhaltet das Anheben der Böden, was sie mit dem Innenraum nivelliert und vertragsgemäß vibrationsfrei macht. Das Designethos von RWD passte zu Feadships holistischem Entwicklungsansatz. Da sowohl das Ex- als auch das Interieur in der Hand des britischen Studios lagen, gibt es auf „Breakthrough“ keine ungünstig gelegenen Räume oder schlechte Übergänge von innen nach außen. Der Riss ist modern, aber nicht radikal, genauso wie das Interieur schick und einfach, aber nicht minimalistisch wirkt. Es ist eine beruhigende Plattform für die Erkundung der Welt, die auf dem Verständnis basiert, dass wahrer Luxus darin besteht, auf dem Wasser zu sein. Und das möglichst leise und mit geringen CO2-Emissionen.