- Giftiges Antifouling

- Antifouling-Systeme und ihre Wirkungsweise

- Faktoren für die Antifouling-Wahl

- Gesetzliche Vorgaben für Antifoulings

- Richtige Verarbeitung von Antifoulings

- So erkennen Sie den Antifouling-Anstrich

- Vorbereitung und Pflege des Unterwasserschiffs

- Biozidfreie Antifouling-Alternativen

- Videos zum Thema Antifouling

Diese Fragen werden unter anderem beantwortet:

- Wann ist Antifouling notwendig

- Wie oft muss Antifouling neu gemacht werden?

- Was passiert ohne Antifouling

- Wie lange hält Antifouling?

Wer sein Boot nach jedem Einsatz aus dem Wasser holt, hat es gut. Er muss sich keine Sorgen um bremsenden Bewuchs machen. Bleibt das Schiff jedoch länger im Wasser, ändert sich die Lage. Damit der Rumpf nicht plötzlich von Muscheln und Pocken überwuchert wird, muss der Unterwasserrumpf vor Algen und anderen Organismen geschützt werden.

Wie schnell sich der Bewuchs ansiedelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab – hauptsächlich vom Revier und den klimatischen Einflüssen auf Wassertemperatur und Salzgehalt sowie dem Nährstoffangebot. Auch das Nutzungsverhalten spielt eine Rolle. Liegt das Boot lange still, wird es schneller besiedelt als ein oft bewegtes Schiff.

Giftiges Antifouling

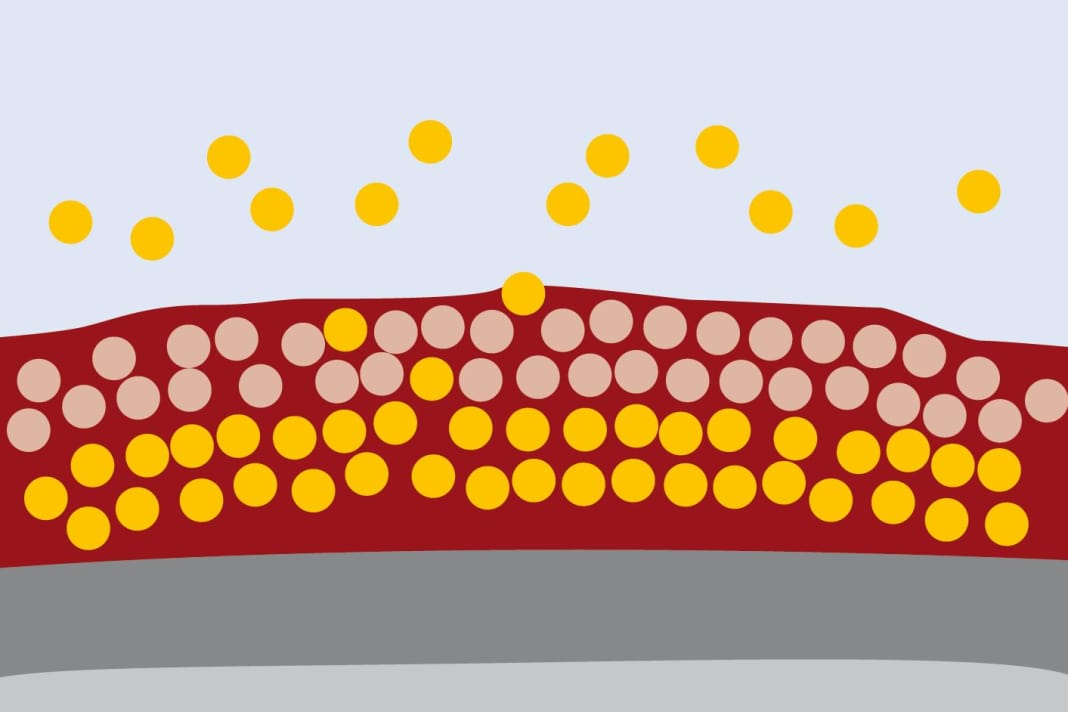

Aber selbst ständiges Fahren schützt nicht vor Bewuchs. Irgendwann bildet sich ein Biofilm, der von der Anströmung nicht mehr abgewaschen wird. Diesen Prozess können wiederholte, sehr schnelle Fahrten, bei denen der Bewuchs wegen der Wasserreibung abgewaschen wird, zwar verlangsamen, aber nie völlig unterbinden. Der Biofilm dient als Grundlage für die weitere Besiedelung durch Pocken und Muscheln. Um deren Ausbreitung zu verhindern, gibt es mehrere Strategien. Der klassische Ansatz führt über Biozide, also Giftstoffe, die den Bewuchs abtöten.

Als Hauptproblem beim Schadstoffeintrag durch Boote gilt das in fast allen biozidhaltigen Anstrichen vorhandene Kupfer. Es schützt den Rumpf zuverlässig gegen den Bewuchs durch Seepocken und Muscheln. Das Schwermetall wäscht sich aber auch aus und gelangt so ins Meer. Wie groß die ins Wasser abgegebenen Mengen sind, wird seit Jahren erforscht.

Um nicht unnötig viel Gift zu verbreiten, aber dennoch pockenfrei durch die Saison zu kommen, steht am Beginn der Antifouling-Wahl immer die Frage: Wie sind die Bewuchsverhältnisse im Heimatrevier? Wer noch nicht über eigene Erfahrungen verfügt, kann beim Farbhersteller oder Liegeplatznachbarn Rat suchen. Detaillierte Informationen bietet auch das Umweltbundesamt, auf seiner Webseite findet sich ein Bewuchsatlas. Darin wird aufgelistet, vor welchen Lebewesen der Rumpf im jeweiligen Revier beziehungsweise Hafen geschützt werden muss und welche Art von Antifouling empfohlen wird.

Antifouling-Systeme und ihre Wirkungsweise

Faktoren für die Antifouling-Wahl

Der Biozidgehalt des Antifoulings ist das eine, die Farbe muss aber auch zum Nutzungsverhalten des Eigners passen. Trailerboote und Schiffe mit Landliegeplatz, die regelmäßig gekrant werden, brauchen robuste Antifoulings, die häufiges Wassern vertragen; meist sind das Hart- oder Dünnschichtsysteme. Entscheidend ist auch, wie viele Monate das Boot im Wasser verbringt. Wer bis in den späten Herbst hinein fährt oder das Schiff gar den Winter über im Wasser lassen will, sollte das unbedingt dem Verkäufer sagen, denn die Hersteller ermitteln eine durchschnittliche Nutzungsdauer von Booten, die nicht zwangsläufig der individuellen Eignervorliebe entspricht.

Dasselbe gilt für Boote, die sehr lange ungenutzt im Hafen liegen: In diesem Fall sind Farben mit gleichmäßiger Biozidabgabe sinnvoll; selbstpolierende Produkte sind dann nicht die erste Wahl. Diese empfehlen sich dagegen, wenn das Boot regelmäßig bewegt wird.

Natürlich muss auch geklärt werden, aus welchem Material das Schiff ist: Besonders Aluboote vertragen viele der gängigen Antifoulings nicht, denn meist kommen als Biozide Kupferverbindungen zum Einsatz. Damit droht Elektrolyse!

Des Weiteren stellt sich die Frage, wie viel Arbeitsaufwand man für akzeptabel hält. Bei Hart-Antifoulings muss in der Regel jedes Jahr die alte Farbschicht angeschliffen werden. Im Gegenzug gibt es auch Anstriche, bei denen nur jeden zweiten Winter Hand angelegt werden muss. Noch länger Ruhe hat man bei einer Kupfer-Epoxid-Beschichtung wie beispielsweise Coppercoat. Der Hersteller gibt eine Lebensdauer von rund zehn Jahren an – nach unseren Erfahrungen ein durchaus realistischer Wert.

Gesetzliche Vorgaben für Antifoulings

Zu guter Letzt gilt es, gesetzliche Vorschriften für das jeweilige Revier zu beachten. In Deutschland sind dabei nur die abweichenden Regelungen für Binnenreviere interessant, dort sind biozidhaltige Anstriche oft verboten. Im Ausland gelten häufig strengere Bestimmungen, was aber lediglich Dauerlieger trifft.

In Holland und Schweden muss das Antifouling eine spezielle Zulassung besitzen. Welche Produkte das sind, kann man theoretisch über die Webseiten der jeweiligen Zulassungsbehörden in Erfahrung bringen. In der Praxis sind die Seiten nur für Muttersprachler hilfreich, man sollte sich die nötige Zulassung vom Farbhersteller nachweisen lassen. Zumindest in Holland sind die Behörden rege und kontrollieren den Einsatz der Farben. Jüngst haben sie gar so weit aufgerüstet, dass der Kupfergehalt des Antifoulings auch im Wasser überprüft werden kann. Stoßen sie auf ein verbotenes Produkt, drohen 2.500 Euro Bußgeld.

Richtige Verarbeitung von Antifoulings

Bleibt die Frage nach der richtigen Verarbeitung. Die Wirkung jedes Antifoulings lässt im Laufe der Zeit nach. Je nach Produkt, Schichtstärke und Bewuchsverhältnissen muss alle ein bis zwei Jahre nachgemalt werden. Wer weiß, womit der Rumpf gestrichen ist und das Produkt nicht wechseln will, kann sofort mit den Vorbereitungen loslegen. Ist der Altanstrich unbekannt, gilt es, die Kompatibilität mit dem neuen Antifouling sicherzustellen. Dazu muss zunächst der Farbtyp bestimmt werden.

Ob ein selbstpolierendes oder ein Hart-Antifouling vorhanden ist, lässt sich mit einem simplen Test klären: Wird das polierende Produkt mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgerieben, bleiben Farbspuren zurück. Beim Hart-Antifouling zeigt sich so gut wie kein Abtrag. Dünnschicht- oder Teflon-Antifoulings sind an der fast lackartigen, deutlich glatteren Oberfläche zu erkennen.

Selbstpolierende und Hart-Antifoulings können meist direkt miteinander übermalt werden. Im Zweifel sollte aber eine Lage des zum neuen Anstrich passenden Primers aufgetragen werden. Schwieriger wird es bei Teflon-Farben. Diese sind, wenn überhaupt, nur mit einem anderen Dünnschicht-Antifouling kompatibel. Hier muss man den Vorbesitzer oder Werftbetrieb nach dem exakten Farbtyp fragen.

So erkennen Sie den Antifouling-Anstrich

Je nach Antifouling-System unterscheidet sich die Vorgehensweise bei der Überarbeitung. Außerdem sind nicht alle Anstriche miteinander kompatibel. Der Farbtyp lässt sich mit einem einfachen Test ermitteln:

Vorbereitung und Pflege des Unterwasserschiffs

Wie auch immer die Wahl ausfällt: Damit der Anstrich nicht schon nach wenigen Saisons abplatzt, muss das Unterwasserschiff gründlich gesäubert werden. Dazu reicht die Hochdruckwäsche im Herbst nicht aus. Besonders am Wasserpass sammeln sich fast immer Ölrückstände. Eine Nachwäsche mit einem Scotch-Brite- oder Schleifschwamm und sauberem Wasser bringt den gewünschten Erfolg.

Wer ganz sicher gehen will, gibt einen Reinigungszusatz als Fettlöser mit ins Waschwasser. Die raue Oberfläche des Schwamms reicht bei selbstpolierenden Anstrichen als Vorbehandlung aus. Bei Hart-Antifoulings heißt es etwas länger schrubben; die ausgewaschene Farboberfläche muss abgetragen werden. Trocken sollte Antifouling nie geschliffen werden – der unvermeidbare Staub ist gesundheitsschädlich.

Im Zuge des Waschgangs sollten Sie das Unterwasserschiff einer Kontrolle unterziehen: Sitzt der alte Anstrich noch fest? Bei großflächigen Schadstellen steht eigentlich ein kompletter Neuaufbau an. Mit einem speziellen Epoxid-Primer zum Beispiel von Vosschemie lässt sich selbst ein maroder Farbaufbau wieder so weit stabilisieren, dass er noch ein paar Jahre hält. Das Produkt heißt passenderweise Antifouling-Verankerung.

Biozidfreie Antifouling-Alternativen

Ein umweltfreundlicherer Weg wäre häufiges mechanisches Reinigen per Bootswaschanlage in Kombination mit einer giftfreien Beschichtung. Bisher sind diese Techniken aber noch nicht so ausgereift oder verbreitet genug, dass sie für Boote in Salzwasserrevieren eine ernsthafte Alternative zum chemischen Bewuchsschutz darstellen.

Silikonbasierte Fouling-Release-Systeme wie Silic One von Hempel oder die nach dem gleichen Prinzip wirkenden Folien von Mactac und Renolit sind da vielversprechender. Sie kommen ebenfalls ohne Biozide aus. Statt den Bewuchs abzutöten, verschlechtert die glatte Beschichtung die Haftung, sodass Pocken und Co. beim Fahren abgewaschen werden. Außerdem erzeugen sie eine sogenannte Hydrogel-Oberfläche, die für Pocken- und Muschellarven wie Wasser erscheint; der Bootsrumpf als Siedlungsgrund wird quasi dahinter versteckt. Damit sich der Bewuchs von selbst löst, ist jedoch häufiges und ausreichend schnelles Fahren erforderlich, etwa sieben bis zehn Knoten sind ideal. Zudem ist die weiche Silikonoberfläche empfindlich und kann beim Kranen leicht beschädigt werden.

Für die meisten Reviere sind biozidhaltige Farben der sicherste und bequemste Weg, das Unterwasserschiff dauerhaft sauber zu halten. Auch wenn die Anbieter giftfreier Systeme häufig das Gegenteil behaupten: Ein vollständiges Verbot biozidhaltiger Produkte ist nicht absehbar. Richtig ist, dass es seit Jahren EU-weite Bemühungen gibt, den Einsatz von Bioziden zu beschränken, um die Umwelt- und Gesundheitsbelastung zu verringern. Davon sind Insektizide, Pflanzen- und Holzschutzmittel genauso betroffen wie Antifoulings.

Das Verfahren ist mehrstufig und überaus langwierig. Die Hersteller müssen Wirkstoffe und Rezepturen anmelden und einzeln freigeben lassen. Derzeit befinden sich die Antifouling-Produkte in der Registrierungsphase – sprich, nur noch angemeldete Biozide dürfen in den Handel gebracht und verwendet werden. Sie bekommen eine Registrierungsnummer und eine befristete Zulassung, bis eine endgültige Risikobewertung durchgeführt wurde. Die Liste der genehmigten Wirkstoffe in der Produktgruppe 21 kann auf der Webseite des Bundesamts für Arbeitsschutz, kurz BAuA, eingesehen werden.

Videos zum Thema Antifouling

Dieser Artikel erschien im Oktober 2024 und wurde für diese Online-Version überarbeitet.