Stickstoff und Phosphor sind essentielle Nährstoffe für die Landwirtschaft – zum einen für das Wachstum von Pflanzen und die Entwicklung der Früchte. Sie maximieren die Erträge und sind Bestandteil von Düngemitteln. Das Problem: Wenn Dünger im übermäßigen Stil ins Grundwasser sickert und über die Flüsse in die Meere gelangt, hat das immense Folgen. Welche das sind, lässt sich an der Ostsee ablesen. Das Meer leidet unter Eutrophierung, Sauerstoffmangel und einem geschädigten Ökosystem.

Freiwillig Nährstoffe reduzieren für den Ostseeschutz

Nun haben sich die Landesregierung von Schleswig-Holstein und Landwirtschaftsvertreter zusammengesetzt und sich auf Maßnahmen geeinigt, wie sie die Ostsee besser schützen wollen. Vorrangig geht es darum, den Nährstoffeintrag zu reduzieren und die landwirtschaftliche Nutzung in Ostseenähe anzupassen.

Laut Landwirtschaftsministerium sollen in den nächsten zehn Jahren 20 Prozent Stickstoff und Phosphor eingespart werden. Die Maßnahmen, die in der Vereinbarung festgehalten wurden, werden von den Landwirten freiwillig umgesetzt. Sie sind elementarer Bestandteil des Aktionsplans Ostseeschutz 2030. Die Landesregierung hat den Aktionsplan im März 2024 als Nachfolger des Nationalparks Ostsee auf den Weg gebracht.

Teil eines Maßnahmenpakets für Ostseeschutz

Der Aktionsplan besteht aus einem 16-Punkte-Maßnahmenpaket. Das zentrale Ziel ist es, den Ostseeschutz zu verbessern. Unter anderem sollen 12,5 Prozent der schleswig-holsteinischen Ostsee strenger geschützt werden und Tiere und Pflanzen mehr Ruhe und Rückzugsorte finden.

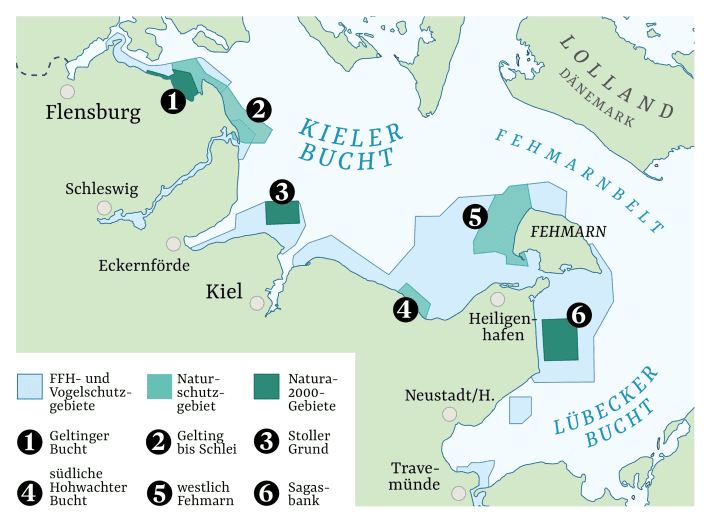

Hier sind neue Schutzgebiete geplant:

Für Seglerinnen und Segler sind vor allem die in den Gebieten geltenden Bestimmungen relevant. So soll in den Schutzgebieten in der Zeit von November bis März ein Fahrverbot für Wassersportler gelten. Allerdings sollen Hafeneinfahrten, die in den Gebieten liegen, weiterhin befahrbar und Wasserschutz sowie -rettung von den Bestimmungen ausgenommen sein. Im Sommer entfällt das Fahrverbot; stattdessen soll es Geschwindigkeitsbegrenzungen geben. Außerdem soll das Ankern in Seegraswiesen dann explizit verboten sein.

“Regionale Besonderheiten berücksichtigen”

Ein weiterer Pfeiler des Aktionsplans ist die Reduktion des Nährstoffeintrags. Sie soll in Kooperation mit der Landwirtschaft, mithilfe der Zielvereinbarung, gelingen. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sagte zur Einigung: “Der Kern der Vereinbarung ist die Einrichtung von fünf Ostseebeiräten und Modellregionen (...). Dadurch berücksichtigen wir regionale Besonderheiten und Bedürfnisse, um Maßnahmen gemeinsam mit den lokalen Akteuren effizient und akzeptiert umzusetzen.” In diesen Regionen sollen lokale Vertreter bis Herbst 2025 Pläne erstellen, die zeigen, wie die vereinbarte Reduzierung konkret umgesetzt werden kann.

In der Diskussion um den Ostseeschutz haben Landwirte und Verbände im Vorfeld lautstark gegen mögliche gesetzliche Beschränkungen protestiert. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) erklärte, dass man mit der neuen Vereinbarung auf die Landwirte zugehe: "Wir nehmen die Landwirtschaft beim Wort und werden den Erfolg der Vereinbarung anhand ihrer Auswirkungen auf die Ostsee bewerten."

Mehr zum Aktionsplan Ostseeschutz:

Kritik kommt von Umweltschützern. Für sie reicht die Zielvereinbarung nicht aus; die freiwilligen Maßnahmen würden nicht weit genug gehen.

Ostseeschutz auch bei Wassersportlern heiß diskutiert

Mit der Zielvereinbarung wird nun ein Punkt des Aktionsplans Ostseeschutz angegangen, der auch bei Wassersportlern für Unmut sorgte. Hans Köster, Vorstandsmitglied für Umweltfragen beim Seglerverband Schleswig-Holstein, kritisierte im Oktober gegenüber BOOTE: Durch die vielen Einschränkungen für Wassersportler entstehe der Eindruck, sie seien Hauptverursacher des schlechten Zustandes der Ostsee. Dabei liege das Hauptproblem, die Eutrophierung durch die Landwirtschaft, an Land. Das wird mit der beschlossenen Zielvereinbarung nun angegangen. Ob es den Zustand der Ostsee verbessern wird, bleibt offen.