Gewitter: So gefährlich sind Blitze für Boote

Blitzschutz ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema. Liest man einschlägige Literatur, kommt man schnell zu dem Schluss, dass wirksamer Blitzschutz auf Booten fast unmöglich ist. Da liest man von quadratmetergroßen Erdungsplatten, meterhohen Blitzschutzmasten und armdicken Erdungsleitungen. Zwar gibt es Blitzschutzsysteme, aber eher für Megayachten. Und wie, bitteschön, soll man derlei schweres Gerät auf einem mittelgroßen Kajütboot unterbringen? Und wer garantiert, dass sich ein Blitz im Ernstfall an die ihm zugewiesenen Bahnen hält?

Geht man das Thema Blitzschutz von der praktischen Seite an, steht im Mittelpunkt stets der Kompromiss zwischen technisch Machbarem und erzielbarer Schutzwirkung. In erster Linie interessiert uns dabei der Personenschutz. Ob das Echolot oder der elektronische Kartenplotter nach einem Blitzeinschlag noch einwandfrei funktionieren, ist nach unserem Dafürhalten eher nebensächlich und auch mit hohem Aufwand kaum sicherzustellen.

Offene Sportboote

Um es ganz deutlich zu sagen: Offene Boote haben bei Gewitter nichts auf dem Wasser zu suchen. Das heißt: Schon bei Gewittergefahr hilft nur, mit Ak – mit äußerster Kraft – einen rettenden Hafen zu suchen; denn durch die offene Bauart ist es nicht möglich, das Boot oder die Insassen gegen Blitzschlag zu schützen.

Stahl-Kajütboote

Kajütboot-Fahrer sind da schon besser dran. Je nach Bootsgröße und Material, bietet diese Bootsart von Haus aus mehr Schutz. Stichwort Material: Am sichersten sind Stahlboote. Ähnlich wie Autos bilden sie einen sogenannten Faraday’schen Käfig, in dessen Inneren (Salon oder Kajüte) man vor direktem Blitzschlag geschützt ist. Die Aufbauten und der Stahlrumpf leiten den Blitz entlang der Außenhaut zuverlässig ins Wasser. Wichtig ist allerdings, dass man keine Metallteile berührt. Am besten hält man mindestens 30 cm Abstand von ihnen.

Kunststoff- oder Holzboote

In Kunststoff- oder Holzbooten ist man ebenfalls im Innenraum am besten aufgehoben. Dennoch wird der Blitzschlag hier zur größeren Gefahr. Ist der Einschlagsort mit dem höchsten Punkt des Bootes (Mast oder Geräteträger) noch relativ klar, kann der Austrittsort des Blitzes nicht vorausgesagt werden. Es ist durchaus möglich, dass er unterhalb oder kurz oberhalb der Wasserlinie liegt. Im Ernstfall bedeutet das Wassereinbruch. Ist die E-Anlage hin –was wahrscheinlich ist –, hilft nur noch die hoffentlich vorhandene Handlenzpumpe.

Gefahrenquelle Hitzewirkung

Ein weiterer Gefahrenpunkt auf Kunststoffbooten ist die Hitzewirkung des Blitzschlages und die damit verbundene Brandgefahr. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ein Blitzableiter. Das kann ein etwa 50 cm langer, angespitzter Metallstab (Kupfer, Alu oder Edelstahl) sein, der am höchsten Punkt des Bootes montiert wird, beispielsweise auf dem Mast. Von ihm aus führt eine möglichst starke Leitung (16 mm²) zu allen Metallteilen, die Verbindung mit dem Wasser haben, sozusagen zur Bootserdung.

Zur Verbindung werden spezielle Klemmen verwendet, die man beim Elektroinstallateur bekommt. Insgesamt braucht man zur Blitzableitung im Salzwasser etwa eine Erdungsfläche von rund 0,10 m². In der Praxis können dies das Ruder, der Z-Antrieb oder auch Metallborddurchlässe sein. In Süßwasser brauchte man aufgrund der schlechteren Leitfähigkeit theoretisch die hundertfache Fläche, also rund 10 m.

Weil dies aber völlig praxisfremd ist, bleibt nur der Rat, alle vom Wasser umspülten Metallflächen mit dem Blitzableiter zu verbinden, und zu hoffen, dass der Blitz, wenn er denn einschlägt, diesen Kompromiss akzeptiert.

Vorsicht beim DIY-Blitzschutz: Wird nicht alles sachgerecht verkabelt, kann man sich schnell eine “Batterie” basteln. Kommt das Boot dann ins Salzwasser, kann es an unterschiedlichen Stellen in der Verkabelung zu Korrosion kommen. Deshalb lieber einen Fachmann zu Rate ziehen

Egal, ob man mit einem Stahl- oder Kunststoffboot unterwegs ist, links stehende Grundregeln sollte man bei Gewitter in jedem Fall einhalten!

Fünf wichtige Regeln

- Alle Mann unter Deck: Wer nicht zum lebenden Blitzableiter werden will, denn auch Menschen sind leitfähig, bleibt unter Deck.

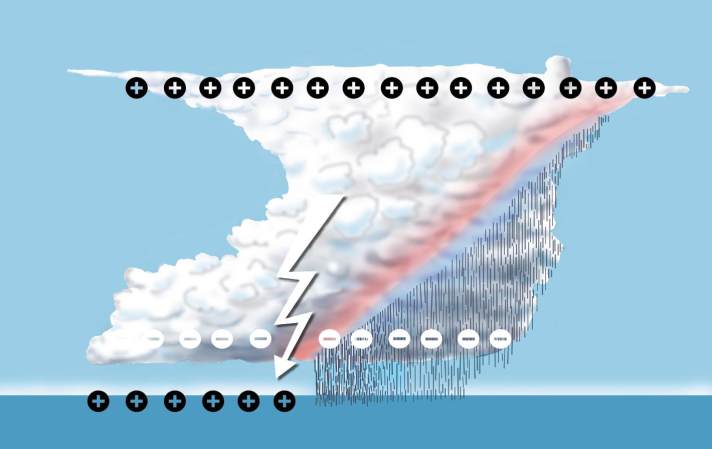

- Hände weg von Metallteilen: Selbst in der Nähe einschlagende Blitze induzieren hohe Spannungen in jegliche Metallteile, egal ob Leitung, Steuerrad oder Edelstahl-Kaffeekanne. Auch herannahende Gewitter können ähnliche Effekte (elektrostatische Entladungen), das sogenannte Elmsfeuer, erzeugen.

- Feuerlöscher in Bereitschaft: Die Handfeuerlöscher (2 kg) sollten griff- und einsatzbereit in der Kajüte stehen.

- Elektrogeräte ausschalten: Alle elektrischen Geräte ausschalten, besser noch vom Bordnetz trennen, damit eventuelle Induktionsspannungen sie nicht zerstören. So darf man berechtigte Hoffung haben, dass sie das Gewitter unbeschadet überleben. Ein sehr sicherer Ort für wertvolle Geräte ist auch der Backofen (faradayscher Käfig)

- Landstrom kappen: Liegt das Boot im Hafen, wird es vom Landnetz getrennt.

So entstehen Gewitter

Was die Entstehung betrifft, wird zwischen Wärme- und Frontgewittern unterschieden.

Wärmegewitter

Wärmegewitter kommen an Land meist in der zweiten Hälfte eines heißen Sommertages vor. Die Erdoberfläche erwärmt sich allmählich, die Luft wird warm und feucht – schwül – und steigt auf. In der Höhe ist die Luft erheblich kälter. Erreicht diese Differenz die sogenannte Auslösetemperatur, gibt es Gewitter.

Über dem Wasser treten Wärmegewitter nur in seltenen Fällen auf und dann nachts. Das klassische Sommergewitter sucht daher vor allem die Binnenreviere heim. Hat es der Segler auf See mit Blitz und Donnergrollen zu tun, handelt es sich meist um Frontgewitter. Die sind weitaus unangenehmer, weil sie mit heftigen Böenwalzen einhergehen.

Frontgewitter

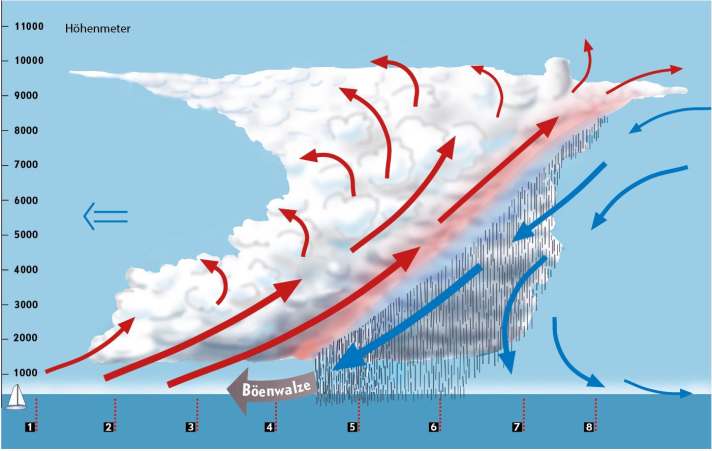

Frontgewitter entstehen, wie es der Name schon ahnen lässt, wenn sich die kalte Luft einer durchziehenden Front unter die feuchtwarme Luft schiebt. Der weitere Ablauf ist bei beiden Gewitterarten gleich. Allen mit ihnen verbundenen Phänomenen liegt das Geschehen in einer Cumulonimbus, einer Gewitterwolke, zugrunde.

Vor einem typischen Sommergewitter an Land ist die Entstehung der Gewitterwolke gut zu beobachten. Langsam bildet sie sich aus den aufquellenden Cumuli, den Schönwetterwolken. Diese wachsen turmartig an und fransen nach oben hin aus. Es entsteht ein regelrechter Amboss. Der verrät zugleich die Zugrichtung des Gewitters. Denn er wird in Windrichtung ausgeweht, und in diese Richtung zieht er auch – mit dem Wind. Der kann da oben allerdings ganz anders wehen als nahe der Erdoberfläche.

Typischer Verlauf eines Gewitters

- Flaute Der Wind schläft nahezu völlig ein. Es wird dunstig. Wolken häufen sich.

- Winddreher Es brist aus einer völlig anderen Richtung als noch kurze Zeit vorher.

- Böenwalze Hinter der Kimm erscheint eine schwarze Wolkenwulst. Noch bevor sie das Schiff erreicht, wird dieses in einer Böenwalze mit deutlich über 6 Beaufort gebeutelt.

- Starkregen Aus der schwarzen Unterseite der Gewitterwolke kommt heftiger Regen, bisweilen auch Hagel.

- Blitz und Donner Die Entladung des Gebildes äußert sich in Blitzen zwischen den Wolken oder zwischen Wolken und Erde, sie sind als Donner zu hören.

- Abkühlung Die Luft kühlt sich infolge des Gewitters drastisch ab.

- Böiger Starkwind Es bleibt heftiger Wind, Stärke und Richtung unstetig.

- Beruhigung Irgendwann tritt endlich wieder Ruhe ein.

Alle Gewitterarten laufen aus physikalischer Sicht gleich ab: Warmluft strömt in der Wolke immer heftiger nach oben, Kaltluft schießt daneben regelrecht in die Tiefe. Das führt zu diversen Effekten: Vor der dunklen Unterseite des Gewitterturms entweicht die Kaltluft in einer gewaltigen Böenwalze. Direkt darunter fallen heftige Regenschauer, es kann sogar zu Hagel kommen. Immer dabei sind Blitz und Donner. Die Luft kühlt sich drastisch ab, und der Wind weht kräftig aus wechselnden Richtungen, bevor sich das Wettergeschehen endlich wieder beruhigt.

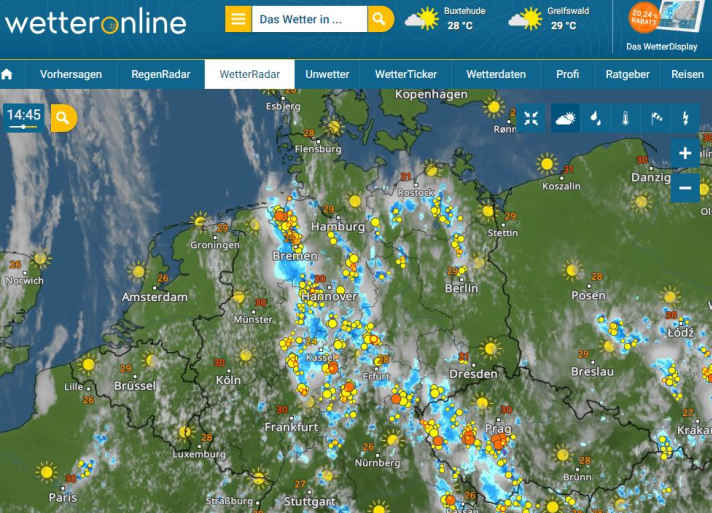

Hinweise auf Gewitter sind neben den Wolken auch weit entfernte Blitze, die als Wetterleuchten wahrgenommen werden. Außerdem bilden sich häufig starke Dunstschichten. Bei solchen Anzeichen sollten der Süd- und der Westquadrant aufmerksam beobachtet werden. Aus dieser Richtung ziehen die Gewitterwolken auf unseren Revieren meist auf.

So entstehen Blitze

Gewitter erkennen

Via Internet

Gut zu erkennen sind Gewitter in den dafür vielfältig zur Verfügung stehenden Internetdiensten und Apps. Sie zeigen sehr gut die Heftigkeit, die Zugrichtung sowie den zeitlichen Verlauf von Gewittern an.

Per Radio

Wer es altmodischer mag oder keine Internetverbindung hat, kann das Radio auf Mittelwelle einschalten. Unregelmäßiges Knistern deutet gleichfalls auf ein Gewitter in der Umgebung hin.

Mit Faustregel

Sind Blitz und Donner wahrzunehmen, kann auch die Entfernung des Gewitters bestimmt werden – denn der Schall legt pro Sekunde 330 Meter zurück. Die Sekunden zwischen Blitz und Donner durch drei geteilt ergeben also die Entfernung in Kilometern.

So gut wie Gewitter an und über Land zu erkennen sind, so schwer ist es auf See, die Böenwalze eines Frontgewitters auszumachen. Oft ist die dazugehörige, dunkle Wolkenwulst erst zehn bis fünfzehn Minuten vor Ausbruch des Gewittersturms zu erahnen, weil sie so tief liegt und erst spät hinter dem Horizont hervorkommt. In dieser Zeit muss die Crew sich und ihr Schiff auf Böen jenseits der 6 Beaufort vorbereiten.