Im Jahr 2025 erlebte die Nordsee mit durchschnittlich 15,7 Grad den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1969. Weitläufig lagen die Temperaturen zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Auch die Ostsee zeigte deutlich erhöhte Werte, was erwartbare Konsequenzen nach sich zog.

Die Nordsee hat im Sommer 2025 Rekordtemperaturen erreicht. „Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die Nordsee im Sommer durchschnittlich etwa 15,7 Grad warm war. Damit wird 2025 der wärmste Sommer für die Nordsee, knapp vor den Rekordsommern 2003 und 2014, wenn sich diese Zahlen in den nächsten Tagen bestätigen. Auf jeden Fall gehört der Sommer 2025 zu den drei wärmsten seit Beginn der Messungen 1969,“ erklärt Dr. Tim Kruschke, Leiter des Referats Marine Klimafragen beim BSH.

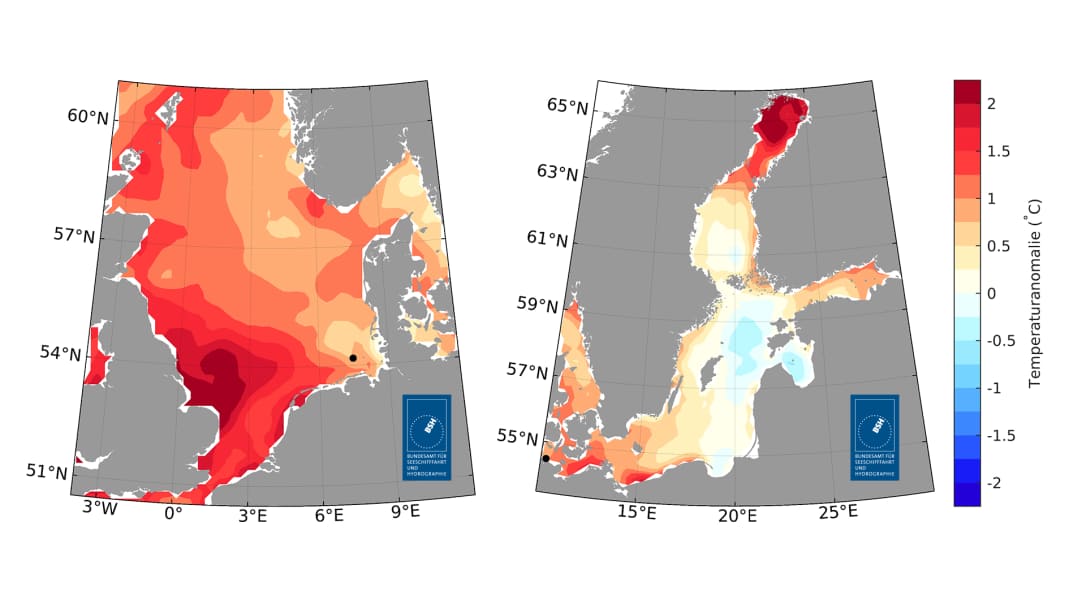

Bemerkenswert ist, dass in der westlichen und südwestlichen Nordsee bis zum Ärmelkanal großflächig extrem hohe Temperaturen gemessen wurden, die um bis zu zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt lagen. Die Deutsche Bucht und die östliche Nordsee, einschließlich der Regionen vor Dänemark und Norwegen, waren bis zu 1,3 Grad wärmer als üblich. Der Rekordsommer folgte auf das wärmste Frühjahr. Forscher sehen darin ein weiteres Anzeichen des fortschreitenden Klimawandels.

Juli mit extremen Wassertemperaturen

Im Juli erwärmte sich die gesamte Nordsee großflächig auf Werte, die mehr als ein Grad über dem langjährigen Mittel lagen. Lediglich die Deutsche Bucht zeigte etwas gemäßigtere Temperaturen. Im August kühlten weite Teile der Nordsee zwar ab, doch vor der britischen Küste und im Ärmelkanal blieben die Temperaturen auf hohem Niveau. Diese Beobachtungen wurden durch die jährliche Untersuchung der gesamten Nordsee mit dem Forschungsschiff „Atair" bestätigt, die von Mitte Juli bis Mitte August durchgeführt wurde.

Dr. Dagmar Kieke, Fahrtleiterin und Leiterin des Referats Ozeanographische Bewertungen beim BSH, beobachtete die Temperaturänderungen direkt an Bord: „Im Juli und August waren die oberflächennahen Wasserschichten der Nordsee regional deutlich wärmer als 2024, die Temperaturen lagen teilweise 2 bis 3 Grad höher. Wir sehen einen Zusammenhang mit einer ausgeprägten marinen Hitzewelle vor Norwegen in diesem Sommer, die sich bis in die Nordsee hinein auswirkte - ein Phänomen, dass in Zeiten des Klimawandels vermehrt auftritt."

Auch Ostsee deutlich wärmer

Auch die Ostsee verzeichnete überdurchschnittliche Temperaturen. Im Sommer 2025 stieg die Temperatur in der südwestlichen Ostsee, einschließlich der deutschen Gewässer, um bis zu 1,5 Grad über das langjährige Mittel von 1997 bis 2021. Im äußersten Norden übertraf sie dieses sogar um mehr als zwei Grad. In den mittleren Bereichen herrschten etwas gemäßigtere Temperaturen, sodass die vorläufigen Auswertungen eine Durchschnittstemperatur von etwa 16,7 Grad zeigen. Dr. Kerstin Jochumsen, Leiterin der Abteilung Meereskunde beim BSH, betont: „Die Ostsee erwärmt sich langfristig schneller als die Nordsee. Unsere Daten belegen das. Seit 1990 ist die Ostsee im Durchschnitt um fast 2 Grad wärmer geworden."

Marine Hitzewellen nehmen zu

Die steigenden Durchschnittstemperaturen sind nur ein Aspekt der Veränderungen. Zunehmend treten auch Extremereignisse wie marine Hitzewellen auf. Im Frühjahr 2025 verzeichnete die BSH-Messstation „Leuchtturm Kiel" mit 55 Tagen die längste marine Hitzewelle seit Beginn der Messungen im Jahr 1989. Bei marinen Hitzewellen gehören die Temperaturen mindestens fünf Tage lang zu den höchsten 10 Prozent der über 30 Jahre gemessenen Werte am betreffenden Ort für die jeweilige Jahreszeit. Die langjährigen Daten der Station „Leuchtturm Kiel“ zeigen einen klaren Trend: Marine Hitzewellen werden sowohl häufiger als auch länger. Die Anzahl der Hitzewellen pro Jahr nimmt ebenso zu wie die Gesamtzahl der Hitzewellentage.

Warum werden die Meere wärmer?

Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan und Stickoxide in der Atmosphäre fangen Wärme ein, die normalerweise von der Erde ins All abgestrahlt würde. Eine erhöhte Konzentration dieser Gase führt zu einer stärkeren Wärmespeicherung in der Atmosphäre. Die Meere wiederum stehen mit der Atmosphäre in ständigem Wärmekontakt: Sie geben nicht nur Wärme ab, sondern nehmen auch von der Atmosphäre Wärme auf. Das Wasser hat eine hohe Wärmekapazität und speichert erhebliche Mengen an Wärmeenergie, was zur allgemeinen Erwärmung der Meere führt.

Die Ozeane besitzen auch natürliche Mechanismen der Wärmeabstrahlung und des Austauschs zwischen verschiedenen Wasserschichten. Wenn jedoch die Oberflächentemperatur aufgrund des Treibhauseffektes steigt, können diese Mechanismen weniger effektiv werden. Eine wärmere Wasseroberfläche vermindert den Austausch von Wärme zwischen den wärmeren oberen und kälteren tieferen Wasserschichten. Die Wärme bleibt näher an der Oberfläche.

Die Meere spielen auch eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf, indem sie bedeutende Mengen an Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und binden können. Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Atmosphäre löst sich direkt im Oberflächenwasser der Ozeane. In den Ozeanen verwendet das Phytoplankton CO2, Wasser und Sonnenlicht, um durch Photosynthese zu wachsen und sich zu vermehren und setzt dabei Sauerstoff als Nebenprodukt frei. Dieser Prozess entzieht CO2 aus dem Oberflächenwasser, das dann durch mehr CO2 aus der Atmosphäre ersetzt wird. Ein Teil des durch Phytoplankton aufgenommenen Kohlenstoffs wird in die Tiefe des Meeres transportiert, wenn die Organismen sterben und zu Boden sinken. Dort kann der Kohlenstoff für Jahrhunderte bis Jahrtausende in Sedimenten gebunden werden.

Wie viel CO2 aber die Meere aufnehmen können, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Temperatur des Wassers, dem Salzgehalt und dem partiellen Druck von CO2 in der Atmosphäre ab. Kälteres Wasser kann mehr CO2 lösen als wärmeres Wasser - die Erwärmung der Meere verringert so potenziell die Fähigkeit der Ozeane, CO2 aufzunehmen.

Langfristige Folgen auch für Wassersportler

Die Erwärmung der Meere hat erwartbar weitreichende Folgen für marine Ökosysteme. Da wärmeres Wasser weniger CO2 aufnehmen kann, führt die Erwärmung der Meere potenziell zu einer geringeren Absorptionsfähigkeit für Kohlenstoffdioxid. Damit kann sich die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre erhöhen und den Treibhauseffekt weiter verstärken.

Besonders kritisch ist jedoch – insbesondere für Wassersportler und Küstenbewohner – der Anstieg des Meeresspiegels. Damit steigt auch das Risiko für extreme Wasserstände infolge von Sturmfluten, insbesondere an der deutschen Nordseeküste. Wärmeres Wasser kann auch zu intensiveren und häufigeren Wetterphänomenen wie Starkwinden und großflächigen oder auch lokalen Schwerwetterereignissen führen.

„Der Einfluss der Klima- und Meereserwärmung auf die Stürme selbst ist ziemlich komplex“, beschreibt Tim Kruschke vom BSH die Situation. „Es gibt Querbeziehungen, aber es eine Vielzahl von Faktoren ist entscheidend.“ Wenngleich die Prozesskette sehr viel komplizierter sei als nur von der Meerestemperatur auf die Stürme zu kommen, wiesen aktuelle Forschungsergebnisse darauf hin, dass es in einem weiterhin stark voranschreitenden Klimawandel auch häufiger zu Wetterlagen über der Nordsee kommen könne, die Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste begünstigen.

Prognosen zufolge werden marine Hitzewellen in allen Meeren vermehrt auftreten. Da wärmeres Wasser weniger Sauerstoff lösen kann, können sich die Lebensbedingungen für Meereslebewesen verschlechtern. Mit besonders gravierenden Folgen für die Ostsee: Am Meeresgrund des ohnehin kränkelnden Binnenmeeres können vermehrt auch sauerstoffarme "Todeszonen" entstehen.

Regelmäßige Untersuchungen

Das BSH untersucht wöchentlich die Oberflächentemperaturen von Nordsee und Ostsee. Dabei kombiniert die Behörde Satellitendaten mit Messungen von stationären Messpunkten und Schiffen. Für die Berechnung des Sommermittels 2025 wurden die Wochenmittel der Monate Juni, Juli und August herangezogen und mit dem Sommermittel des Referenzzeitraums 1997 bis 2021 verglichen. Diese systematische Erfassung und Auswertung der Meeresdaten ermöglicht es, langfristige Trends zu erkennen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meeresumwelt zu dokumentieren.

Die Analysen erstellt das BSH im Rahmen des DAS-Basisdienstes "Klima und Wasser". Gemeinsam mit anderen Bundesbehörden unterstützt es damit die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS), um verschiedene Akteure aus Politik und Gesellschaft zu beraten.

Weitere Erkenntnisse zu Extremen im Meer wird das BSH bei einem Extremwetterkongress am 24. und 25. September in Hamburg präsentieren.