Technik: Kraftstofffilter und Wasserabscheider schaffen eine saubere Sache

Boote Redaktion

· 24.07.2024

Text von Peter Rutke

Bereits der eigentliche Tankvorgang ist beim Boot selten Quell der Freude. Da die Tankentlüftung oft unterhalb des Einfüllstutzens in der Bordwand montiert ist, ist auslaufender Kraftstoff beim Bunkern ein häufiges Erscheinungsmerkmal. Noch bevor die Zapfpistole automatisch absperrt, sprudelt insbesondere der leicht aufschäumende Dieselkraftstoff oft noch zusätzlich aus dem Tankstutzen. Dabei sind am Markt Überlaufsysteme erhältlich, die ein Austreten des Kraftstoffes beim Bunkern zuverlässig verhindern.

Wichtig zu erwähnen ist auch der oftmals nicht oder nicht mehr vorhandene Potenzialausgleich zwischen Tankstutzen und Kraftstofftank sowie Rumpf und Wasser. Insbesondere bei Benzinanlagen mit dem erheblich niedrigeren Flammpunkt von Benzin (-25 °C) gegenüber Diesel (+55–70 °C) können Funken, die bei Kontakt der Zapfpistole mit dem Einfüllstutzen entstehen, verheerende Folgen für Boot und Mannschaft haben.

Auch interessant:

Eigentlich selbstverständlich: Alle Zulaufleitungen sollten regelmäßig auf Dichtheit überprüft werden. Ist gar Benzin- oder Dieselgeruch wahrnehmbar, gilt höchste Alarmstufe. Benzindämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in der Bilge. Deshalb sollte das Absauggebläse vor dem Startvorgang bei Benzinmotoren vorsorglich immer für einige Minuten eingeschaltet werden.

Öffnungen in den Einspritzdüsen sind kaum größer als ein menschliches Haar

Wasser, Rost oder Bakterien im Tank können bei moderner Einspritztechnik zwangsläufig zu folgeschweren Problemen in der Maschinenanlage führen. Betrachtet man die technische Entwicklung von Einspritzsystemen, beginnend bei Reihen-Einspritzpumpen über Verteiler-Einspritzpumpen bis hin zu Common-Rail-Systemen mit immer feiner werdender Technik, so mag das jedem einleuchten.

Das Ergebnis moderner Kraftstoffaufbereitung, durch elektronische Steuerung geregelt, sind verbrauchsarme, komfortable, rauchfreie und umweltfreundliche Maschinenanlagen in unseren Booten, die niemand mehr missen möchte. Dabei sind die Öffnungen in den Einspritzdüsen, durch die der Dieselkraftstoff mit über 1800 Bar in den Brennraum eingespritzt wird, mit einem Durchmesser von 0,15 mm kaum größer als ein menschliches Haar. Dadurch wird deutlich, welche Auswirkung selbst kleinste Verschmutzungen im Kraftstoff haben können. Bei Straßentankstellen wird der Kraftstoff unterirdisch gelagert und ist damit vor Temperaturschwankungen geschützt. Reger Absatz sichert stets frischen Treibstoff.

Bei Bootstankstellen ist das häufig anders. Wir bekommen mitunter Schmutz oder Wasser im Kraftstoff schon beim Bunkern praktisch „frei Boot“ in unseren Tank geliefert. Ist in unserem Boot ein Stahltank eingebaut oder bei einem Stahlboot der Tank gar im Rumpf integriert, bildet sich auch durch rasche Temperaturschwankungen Schwitzwasser an den Tankinnenwänden. Deshalb ist es auch sinnvoll, den Tank im Winterlager entweder ganz zu leeren oder ihn vollständig zu füllen.

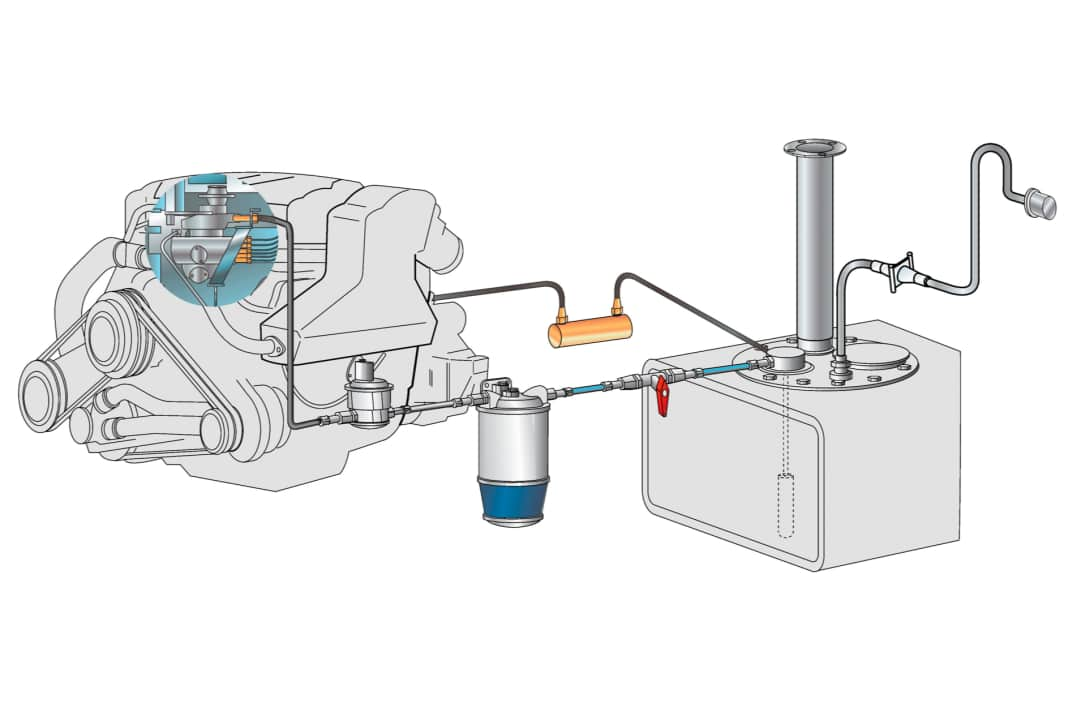

Ein Dieselmotor fördert mehr Kraftstoff aus dem Tank als benötigt

Ein Dieselmotor fördert wesentlich mehr Diesel aus dem Tank, als für den eigentlichen Verbrennungsvorgang benötigt wird. Ein nicht unwesentlicher Teil wird für Schmierung und Kühlung von Einspritzpumpe und Einspritzdüsen verwendet und fließt danach deutlich erwärmt über die Rücklaufleitungen zurück in den Tank. Bei manchen Motorherstellern ist in die Rücklaufleitung ein Kraftstoffkühler eingebaut, der diesen Erwärmungsprozess verlangsamt. Ansonsten ist naturgemäß nach ein paar Stunden Betrieb die Temperatur im Tank deutlich höher als die Außentemperatur. Schwitzwasser bildet sich an den Innenwänden und sammelt sich, da es schwerer als Kraftstoff ist, auf dem Boden des Tanks.

Die oftmals anzutreffende Einspeisung des zurücklaufenden Diesels in den Vorfilter (anstatt zurück in den Tank) verhindert zwar eine allmähliche Erwärmung des Kraftstoffes im Tank, sorgt aber dafür, dass der Kraftstoff für Schmierung und Verbrennung immer heißer wird. Aufgrund der geringeren Dichte ist dann die Leistungsausbeute geringer. Das ist jedoch nur spürbar, wenn längere Zeit im Volllastbetrieb gefahren wird.

Aufgrund von Bootsbewegungen gelangen Schmutz und Wasser in die Ansaugleitung zum Motor

Ein weiterer Grund für Wasser im Kraftstofftank ist die häufig vorliegende Sorglosigkeit bei der Installation der Tankentlüftung. Der Entlüftungsschlauch sollte im möglichst hohen Bogen vom Borddurchlass zum Tank geführt werden, damit kein Wasser (Spritzwasser) von außen eindringen kann. Insbesondere bei älteren Kraftstofftanks aus Stahl, die noch aufwendig gefertigt wurden, findet man angeschweißte Vertiefungen mit einem Ablasshahn vor. Er bietet die Chance, den Sumpf gelegentlich zu entleeren.

Wer diese Möglichkeit nicht hat, spürt hoffentlich lange Zeit nichts, da der Ansaugstutzen meistens einige Zentimeter über dem Tankboden und – damit über dem Sumpf – endet. Probleme stellen sich bekanntermaßen dann ein, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann, nämlich bei rauer See. Aufgrund der Bootsbewegungen werden Schmutz und Wasser aufgewirbelt und gelangen dann in die Ansaugleitung zum Motor.

Abhilfe kann man schaffen, indem man nach einer Tankreinigung auf den Ansaugstutzen ein Stück Schlauch aufsetzt. Damit wird der Kraftstoff zukünftig direkt vom Tankboden entnommen.

Als nächstes Bauteil in der Ansaugleitung folgt der Kraftstoffabsperrhahn. Um ein Absperren im Notfall zu ermöglichen, sollte dieser von außerhalb des Motorraums zu betätigen sein. Bevor die Maschine erreicht wird, ist bei seriöser Installation ein Kraftstoffvorfilter – im Idealfall in Kombination mit einem Wasserabscheider – installiert. Aber hier wird leider häufig an der falschen Stelle gespart. Oft ist auch gar kein Vorfilter zu finden.

Auch ein Zweitfilter kann sinnvoll sein

Der Idealfall ist gleichsam die teuerste Variante und besteht aus sogenannten Zirkularfiltern in Kombination mit Wasserabscheidern, die nach Herstellerangaben 99 Prozent Wasser ausfiltern. Hier wird der Kraftstoff per Leitschaufeln in Zirkularbewegung versetzt. Weil Wasser schwerer als Diesel ist, werden die Wasseranteile an die Bowleninnenseite geschleudert und laufen dort nach unten ab. Hat der Filter eine Glasbowle, kann man das abgeschiedene Wasser visuell erkennen. Bequemer geht es mit einem elektronischen Sensor, der Wasser in der Bowle am Cockpit signalisiert. Unabdingbar wird der Sensor, wenn ein Filter mit Metallbowle (CE-Version) eingebaut ist. Eine Sichtkontrolle ist hier naturgemäß nicht möglich. In der zweiten Stufe durchläuft der vom Wasser befreite Kraftstoff dann das austauschbare Filterelement. Am unteren Ende der Bowle befindet sich ein Ablasshahn.

Wer sicherheitstechnisch noch „einen draufsetzen“ möchte, kann solch einen Zirkularfilter/Wasserabscheider auch als umschaltbare Doppelversion installieren. Wird Wasser im Kraftstoff signalisiert, so kann man auf den Zweitfilter umschalten und das Wasser aus dem ersten Filter ablassen, ohne die Maschine dafür stoppen zu müssen – in jedem Fall ein Sicherheitsgewinn. Filter dieser Gattung werden von den Herstellern SEPAR und RACOR angeboten. Um die Standzeit des Filterelements zu verlängern, kann bei den SEPAR-Filtern durch das Öffnen einer Lüftungsschraube im Deckel bei gleichzeitigem Öffnen des Ablaufhahns ein Spülvorgang ausgelöst werden.

Unabhängig von den Betriebsstunden sollten sowohl Kraftstoffvorfilter wie auch Feinfilter wenigstens jährlich gewechselt werden. Schließlich geht es bei der Schifffahrt um vorbeugende Sicherheit.