Tim Heywood ist erfreut. Über seinen Wurf und über dessen Ablegemanöver. Das verfolgt der englische Designer mit einer Mischung aus kindlicher Neugier und der Aufmerksamkeit eines Gasts, der zum ersten Mal an Bord einer Superyacht ist. Heywood beschreibt mit sanfter Erzählstimme die Genese der 57-Meter-Amels: „Die Idee hatte ich schon lange im Kopf. Als ich die Skizze erstellte, kam Vanessa, meine Partnerin in allen Belangen, vorbei und sagte, dass das wie ein Schwan aussehe, der sein Gefieder sträubt. Vielleicht hatte ich unterbewusst daran gedacht.“ Der 69-Jährige schmunzelt und ergänzt: „Daraufhin ließ ich alle Decks in Form einer Federhälfte auslaufen.“

Designer-Porträt

„Volpini 2“ ist die erste 188 aus dem Amels’schen Semi-Custom-Imperium, das mit den Limited Editions (LE) überaus erfolgreich Neubauten von über 50 Metern Länge und mit mehr als 500 Gross Tons auf dem Markt platziert – aber nur wenn der Absatz hoch ist und die Konstruktionsgrundlage nahezu unverändert bleibt, nimmt die Tochterwerft der niederländischen Damen-Gruppe einen Neubau in die derzeit sechs Heywood-Formate umfassende LE-Riege auf.

Was exklusiv klingt, bezieht sich keinesfalls auf begrenzte Stückzahlen, sondern spielt eher auf die personalisierte Auslegung des Interiors an. Das Limited-Editions-Vorhaben startete vor achtzehn Jahren mit der 171. Eine Heckverlängerung machte 2012 aus der 171 die 180, von denen zusammengenommen 25 Stück schwimmen.

“Volpini 2” ist unverkennbar Heywood

Als Port Hercule achteraus liegt, lässt Kapitän Nathan McFadyen Kurs Cannes nehmen. Tim Heywood, der sich seit 2003 ausschließlich auf Exteriors verlegt hat, erhält nahezu Gestaltungsfreiheit von Amels. Es schaltet sich Marken- und Kommunikationsdirektor Victor Caminada ein, der die technischen Spezifikationen 2012 an Heywood gab – mit der Bitte, „etwas Hübsches“ daraus zu machen. Dass der neueste LE-Anwärter keine weitere Ablösung und damit bloße Streckung der 180 ist, verdeutlicht der dreißigprozentige Zuwachs des Raumvolumens und die aufrechtere Silhouette.

„Volpini 2“ stellt das Bindeglied zwischen der klassisch gestylten 180 und der progressiven 199 (jetzt 206) dar, die Heywood als seinen gelungensten LE-Entwurf ansieht. Er verzichtet bei der 188 auf seine berühmten Brückennock-Schalen, setzt aber wie bei allen Limited Editions auf den charakteristischen Steuerstand, den ein Gangbord-überspannendes Halbmonddach und rechteckige Vertikalfenster kennzeichnen – die einzige Geradlinigkeit, die Heywood den Alu-Aufbauten zuspricht. Selbst die achterlichen Stützpfeiler folgen einer runden Form. Heywoods feminine Linienführung ist ein Erfolgsgarant.

Für diese Baunummer eins fand Amels erst sechs Monate vor Fertigstellung einen Eigner. Was sich nervenaufreibend anhört, ist für Victor Caminada nur natürlich: „Unsere Kunden wollen eine Yacht tatsächlich erleben und nicht nur auf dem Papier sehen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Sinnex das schlicht-elegante Taupe-Interior bereits verbaut. Es ist das Ergebnis aus der erstmaligen Zusammenarbeit mit Reymond Langton.

Der Stahlrumpf von “Volpini 2” schneidet mühelos Wellen

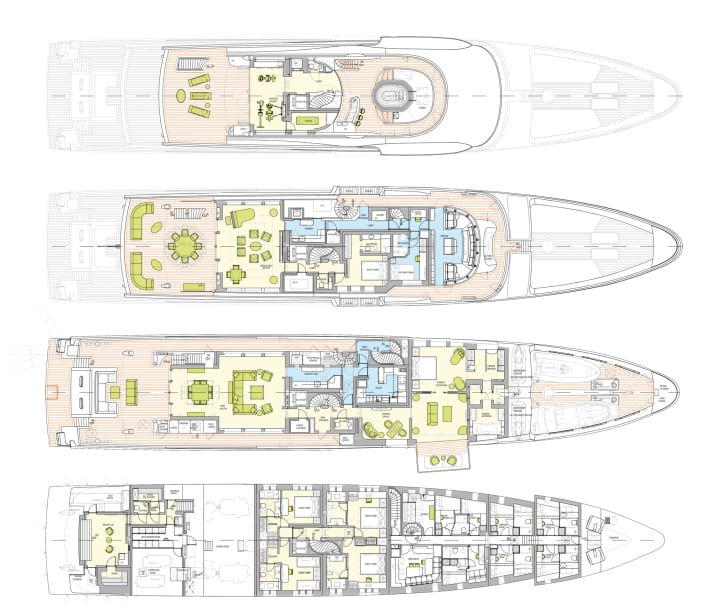

Pascale Reymond befindet sich ebenfalls an Bord. Vorausgegangen war eine Ausschreibung, die passend zum Exterior einen sportlich-frischen Look forderte. Der gefiel dem Eigner, der in den Achtzigern ist. Doch ausschlaggebend für die Vertragsunterzeichnung war der Fahrstuhl mit 300 Kilogramm Tragfähigkeit, der auf dem Unterdeck vor den vier Gästesuiten startet und auf dem achterlichen Sundeck endet. Hier entschied sich der Eigner für einen Fitnessbereich und gegen eine Lounge. Den gewonnenen Platz im Beachclub nimmt ein Wassersportcenter ein, in das eine Treppe links neben dem Eingang zum Hauptsalon führt.

Auf der Brücke empfängt Kapitän McFadyen, der sein Quartier dahinter bezieht und von hier auf die zwei Tender im Vorschiff blickt. Er berichtet, dass die 188, wie die 180 mittlerweile auch, ohne Wulstbug auskommt. Der breche heranrollende Wellenberge besser, sei aber zugunsten einer allgemein höheren Rumpfeffizienz geopfert worden. Den Strömungsverlauf unterbrechen zwei Finnenstabilisatoren von Quantum, die abgesehen von Ankerungen in ruhigen Buchten permanent, automatisch und wirkungsvoll die Rollbewegungen von „Volpini 2“ minimieren.

An diesem Tag durchkreuzt der Stahlrumpf die gut zwei Meter hohe und von der Seite anrollende See des Vortags stoisch mit zehn Knoten. Die zwei MTU-Zwölfzylinder mit je 1380 Kilowatt Leistung laufen auf 1000 Umdrehungen und schlucken 64 Liter Diesel die Stunde. „Volpini 2“ bewältigt 3000 Seemeilen bei 16 Knoten Topspeed und einem Verbrauch von 786 Litern pro Stunde. Den Aktionsradius gibt Amels mit 4500 Seemeilen bei 13 Knoten an, doch McFadyen ist sich sicher: „Mit elf Knoten sind 7000 Meilen drin. Ich will über Schlepppumpen nur einen Motor laufen lassen. Einige 180er haben das bereits in der Arktis ausprobiert.“

Intelligentes Bordnetz

Großes Einsparpotenzial liegt auch in den Betriebskosten; Amels beziffert sie mit bis zu 100.000 Euro pro Jahr. Ein Tag in der besten aller Verbrauchswelten sieht wie folgt aus: Morgens bis nach dem Frühstück und der Morgendusche läuft der kleine Generator. Vormittags beliefert der große Generator unter anderem die Waschmaschinen, und tagsüber, wenn die Klimaanlage auf Hochtouren oder der elektrische Bugstrahler läuft, bündeln die Generatoren ihre Kräfte. Alles, was sie nun zu viel an Energie aufbringen, fließt in eine Batterie mit einer Kapazität von 56 kWh. Die wärmt abends den Jacuzzi und stellt der Galley die benötigte Energie für die Dinnerzubereitung bereit. Ein Steuerungssystem von Alewijnse Marine balanciert die Hotellasten automatisch aus.

Ein regelmäßiger Stromabnehmer ist das Entertainmentsystem von VHB. Mc-Fadyen, der auch Media-Officer ist, erklärt: „Da der Eigner sich einen Film pro Tag anschaut, bringen wir die Filmdatenbank regelmäßig auf den neuesten Stand.

Noch in der Bauphase kopierten wir Tausende Filme von Blu-rays auf Festplatten.“ Der Eigner genießt aber auch das Sonnenaufgangskino. „Bei Nachtfahrten schaut er gegen fünf Uhr früh vorbei, bespricht den Tag und isst seinen Toast in einer der zwei Sitzecken.“ Im Anschluss könne er die Gäste der Brückendeck-Kabine wecken, im angrenzenden Salon den Klängen des wie von Geisterhand aufspielenden Spirio-Flügels von Steinway & Sons lauschen oder das große Frühstück im Freien mit der gesamten Familie an der Tafel für 14 Personen einnehmen.

Auf “Volpini 2” wird mit Farben und Materialien gespielt

Pascale Reymond demonstriert die Vorzüge ihres Interiors im Eignerareal auf dem vorderen Hauptdeck, zu erreichen per Lift oder Wendeltreppe. Mit ihrem Partner Andrew Langton stylte die Französin 2004 als Angestellte von Donald Starkey das Exterior der ersten, 43 Meter langen „Volpini“. Die Custom-Amels übernahm der Eigner nach zehn Jahren. Reymond über die Herausforderung einer On-spec-Einrichtung: „Die Formen sind einfach gehalten, alle Farben liegen ganz bewusst sehr nahe beieinander. Das macht das Interior sehr ausgeglichen. Letztendlich ist es ein Produkt, das Menschen von 25 bis 90 Jahren ansprechen muss.“ Wiederkehrend ist das Spiel mit beigefarbenen Lederpaneelen von Foglizzo, Sinn Living und Studioart, die von glatt über strukturiert hin zu eingenähten Mustern changieren. Sie treffen auf viel weiß gebleichtes Bergahornholz.

Das Amels-Controlling ins Schwitzen brachten seltene Marmorarten wie Crema Marfil im Eignerbad. Davon Blöcke ohne Verunreinigungen zu finden sei sehr schwer, betont Reymond im wunderbar frankofon angehauchten Englisch. „Meine Hoffnung war, dass der Eigner sich mit seinen eigenen Farben einbringt.“ Die Eigner, die nicht verchartern und auf ihren Reisen häufig ihre Kinder, Enkelkinder und Freunde an Bord begrüßen, ließen einige Paneele tauschen und setzten maritime Akzente: mit Korallen-Aquarellen und -Kissen sowie über Glaskunstwerke. Die einzige räumliche Änderung bestand in der Wegnahme der Wand zwischen Schlafzimmer an Backbord und Wohnbereich an Steuerbord, den der abgeklappte Balkon um zwölf Quadratmeter vergrößert. Wie überall an Bord scheinen die hinterleuchteten, 2,20 Meter hohen Decken frei zu schweben.

Offene Münder im Büro

Im Büro vor der Eignerkabine gerät Reymond ins Schwärmen: „Das hier ist mein Lieblingsraum, obwohl er so klein ist.“ Wohl wegen ihres neuen Designkniffs. Sie greift in eine offene Lederbahn, die sich hinter dem dunkelbraunen Minotti-Schreibtisch zu einem „Mund“ aufstaut, aus dem Licht strömt.

Wie selbstverständlich nimmt Kapitän McFadyen Platz. Der Neuseeländer bezieht seine Heuer seit zehn Jahren vom „Volpini“-Eigner, mit dem er sich hier bei einem Whisky zur Routenplanung trifft. Nach der Riviera-Saison 2019 steuern sie den Pazifik an. Auch nach Hawaii soll es gehen, wo der Eigner ein Haus besitzt. Dann bewegen sie sich in US-amerikanischen Gewässern, in denen das Tier-III-Regelwerk für Yachten über 500 Gross Tons, die ab 2016 auf Kiel gelegt wurden, bereits gilt. Darin schreibt die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) eine Reduktion der Stickoxid-Emissionen im Vergleich zu Tier I um 80 Prozent vor.

„Volpini 2“ reiht sich in die Parade der Superyachten ein, die hinter Cap d’Antibes Schutz vor dem Südost-Schwell suchen. Das Rasseln der Ankerkette dringt bis in den Motorenraum vor, wo der Erste Offizier vor dem fortschrittlichen Tier-III-Abgassystem steht. Dessen Einbau war aufgrund der Deckenhöhe ein Leichtes. In der Praxis als weitaus problematischer gestaltet sich das regelmäßige Befüllen des 2000 Liter großen AdBlue-Tanks; nicht aus jeder mediterranen Bunkerstelle sprudelt die synthetische Harnstoff-Wasser-Lösung, die im Katalysator von Hug Engineering unter Einwirkung von Hitze zu Ammoniak wird. Das wiederum spaltet die für den Feinstaub verantwortlichen Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasserdampf. Dieser Prozess läuft auf „Volpini 2“ für maximal 1500 Seemeilen am Stück ab, dann muss AdBlue aufgetankt werden.

Gute Zugänglichkeit zur Hard- und Software

Dass das System läuft, riecht der Erste Ingenieur. Es sei nicht unangenehm, falle aber auf. Hinter den MTU-Aggregaten geht es über einen Niedergang auf das Tankdeck und geduckt weiter. „Das hat Megayacht-Charakter“, ruft Tim Heywood. Sämtliche Leitungen und Rohre sind zugänglich. Schnellzugriff haben Erster und Zweiter Ingenieur über eine Treppe mittschiffs, die vor ihren Kabinen auf dem Crewkorridor endet. Über das vordere Unterdeck erstrecken sich Quartiere für zehn weitere Crewmitglieder, die Wäscherei und die Messe.

Über die Crewtreppe gelangen wir auf das Hauptdeck und an der Galley vorbei in den 57 Quadratmeter großen Salon. Hier verrät Victor Caminada, dass die 188 Limited-Editions-Status erreicht hat. Um 2,40 Meter verlängert wird sie zur 200, von der zwei Einheiten on spec im Bau sind. Die erste 200 soll 2021 mit Hybridantrieb ausdocken. Das Interior befindet sich noch in der Schwebe. Sollte nicht rechtzeitig eine Order eingehen, verständigt sich das Owners Team, eine Gruppe von Amels-Mitarbeitern, auf ein Styling, das möglichst viele Geschmäcker abdeckt. Das Exterior änderte Tim Heywood nur kosmetisch. Er ersetzte das Fensterband der Eignerkabine durch jeweils sieben nahezu raumhohe Scheiben und vergrößerte das Sundeck. Es sind die Details, die den Erfolg bringen.

Technische Daten der “Volpini2”

- Länge über alles: 57,70 m

- Breite: 10,20 m

- Tiefgang: 3,45 m

- Gross Tonnage: 958 GT

- Material: Stahl, Alu

- Motor: 2 x MTU 12V 4000 M53

- Motorleistung: 2 x 1380 kW

- Geschwindigkeit (max.): 15,5 kn

- Geschwindigkeit (Reise): 13 kn

- Kraftstoff: 146.000 l

- Verbrauch @ 13 kn: 424 l/h

- Reichweite: 4500 nm @ 13 kn

- Generatoren: 185 kW + 250 kW

- Bugstrahlruder: 1 x 130 kW

- Stabilisator: Quantum Zero Speed

- Tender: 1 x 7 m + 1 x 6,20 m

- Klimaanlage: Heinen & Hopman

- Styling: Tim Heywood

- Interiordesign: Reymond Langton

- Konstruktion: Amels

- Klassifikation: Lloyd’s Register

- Werft: Amels, 2018

Dieser Artikel erschien in der BOOTE Exclusiv-Ausgabe 03/2019 und wurde von der Redaktion im Oktober 2023 überarbeitet.