Boxen mit Pfählen

Im Binnenland und in Küstenrevieren mit nur geringem Wasserstandsunterschied – also etwa entlang der deutschen Ostseeküste – sind viele Häfen mit Stegen und Pfählen ausgestattet. Man liegt hier mit vier Leinen, die in alle Richtungen weisen, auch bei wechselnden Wind- und Strömungsverhältnissen gut. Eine Box 1 besteht aus zwei Pfählen und dem Steg. Meistens handelt es sich dabei um einen festen Holzsteg auf Deckshöhe, es gibt aber auch Anlagen mit niedrigen Schwimmstegen. Die meisten Boote „stechen“ beim Einlaufen voraus in die Box, also mit dem Bug zuerst, über den dann auch der Steg betreten wird. Bei Stegen dicht über der Wasserlinie kann es dagegen sinnvoller sein, mit dem Heck anzulegen. Auch die Pfähle gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, aus Beton, Stahl A oder Holz B, mit Kunststoff- oder Gummiummantelung oder ohne. Die Leine wird beim Festmachen, egal ob mit Auge oder auf Slip, immer über den Pfahl gelegt, nicht über den Haken. Seine Aufgabe ist es, die Leine vor dem Abrutschen nach unten zu sichern. Würde er mit vollem Zug belastet, könnte er verbiegen oder abbrechen.

Fingerstege

Steganlagen mit „Fingern“ findet man auf allen Revieren in immer mehr Häfen. Der Grund ist einfach: Während man mit ihnen fast so viel Platz spart wie mit den klassischen Pfahlboxen (siehe linke Seite), bieten sie mehr Komfort für die Crews, weil man auch an der Seite des Bootes von Bord gehen kann – vorausgesetzt, es handelt sich tatsächlich um einen begehbaren Steg 2 und nicht nur um einen Ausleger, der in erster Linie der Trennung zweier Plätze dient 3. Weiterer Pluspunkt bei Fingerstegen: Es besteht nicht die Gefahr wie bei langen Boxen, dass die Pfähle beim Einlaufen verpasst werden und mitten im Manöver zurückgesetzt werden muss, weil im Grunde längsseits angelegt wird. In Gezeitenrevieren kommt meistens die schwimmende Ausführung zum Einsatz; Stege und Boote bleiben so auf derselben Höhe, und die Leinen können mit normaler Länge ausgebracht werden. Im Binnen- und Küstenbereich ohne großen Tidenhub sind Feststege mit Fingern 4 ebenso üblich. Daneben gibt es auch Mischformen mit Pfählen und Fingerstegen, die dann nur zum Aussteigen dienen.

Weitere Einsteiger-Themen:

Schwimmstege

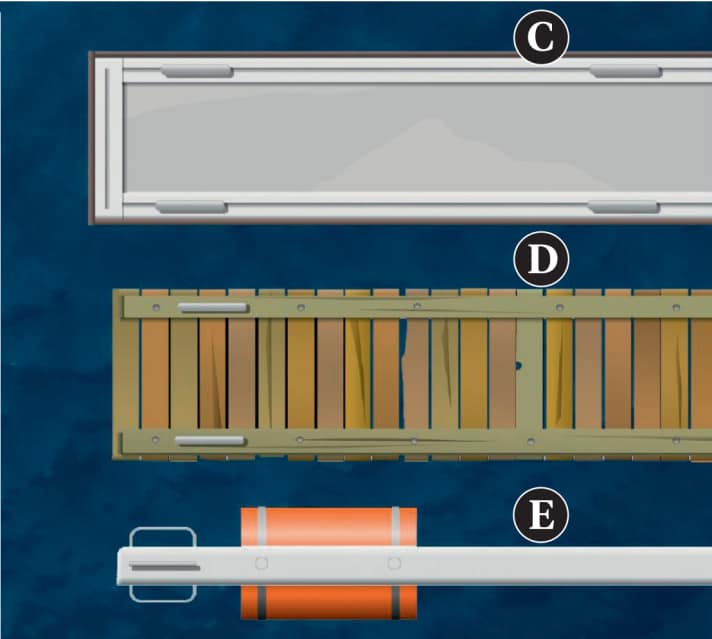

Schwimmsteganlagen sind aus einzelnen Elementen zusammengesetzt und können im Baukastenprinzip an jede vorhandene Wasserfläche angepasst werden. Sie haben außerdem den großen Vorteil, dass sie vom Wasserstand unabhängig sind. In Gezeitenrevieren sind sie deshalb über frei gelagerte Brücken mit dem Ufer verbunden, Steigpfähle halten sie auf Position. Die solideste Ausführung besteht aus Komponenten mit Betonoberflächen C, die an den Kanten oft mit Scheuerleisten aus Holz, Gummi oder Kunststoff versehen sind. Zum Festmachen stehen Klampen, Ringe oder Poller zur Verfügung. Hölzerne Schwimmstege sind ebenfalls weit verbreitet D. Sollte man beim Anlegen von Bord auf den Steg springen müssen, muss man sehr aufpassen: Das Holz kann bei Nässe nicht nur rutschig sein, besonders schwimmende Fingerstege können unter dem Zusatzgewicht eintauchen, wobei man nicht das Gleichgewicht verlieren darf. Festes Schuhwerk ist deshalb Pflicht. Statt begehbaren Fingerstegen können auch schlanke Ausleger mit Schwimmkörper am Ende die Trennfunktion zwischen einzelnen Liegeplätzen erfüllen E; an ihnen kann man zwar Leinen befestigen, betreten sollte man sie aber nicht.

Längsseits

In Vereinshäfen und kommerziellen Marinas findet man nur wenige längsseitige Liegeplätze, da sie nicht so platzsparend sind wie Boxen. Ist der Steg voll, bleibt weiteren Booten nur das Päckchen 1. Das ist zwar eigentlich kein Problem, schränkt aber natürlich die „Bewegungsfreiheit“ aller Beteiligten ein. Außerdem liegen die Boote bei ungünstigem Schwell schlechter, da sie nur auf einer Seite festgemacht sind und Rollbewegungen durch die Leinen kaum aufgefangen werden können. Wenn es längere Steg- oder Pierbereiche gibt, sind sie meistens den Yachten vorbehalten, die zu groß für andere Plätze sind. Allerdings hat das Längsseitskommen auch zwei Vorteile: Erstens eignet es sich gut zum kurzzeitigen Festmachen – etwa im Wartebereich einer Schleuse oder an der Bootstankstelle –, da vorübergehend zwei (oder sogar nur eine einzelne) Leine ausreichend sind, zweitens sind die Manöver insgesamt übersichtlicher und lassen sich im Notfall leichter abbrechen. Typische Plätze, um längsseits zu gehen, sind aber nicht nur flache Stege (zum Teil mit Pfählen als Schutz auf der Wasserseite 5 ) und befestigte Uferstreifen, sondern auch Mauern und Kaianlagen aller Art: Das Angebot reicht von der makellos glatten Beton-oder Holzwand 3 bis zu rustikaleren Flächen, die mit alten Reifen „gepolstert“ sein können 2. Die ungünstigste Variante sind Spundwände aus Metall, weil die Fender in die Vertiefungen rutschen können und ihre Wirkung verlieren 4.

Muring

Murings sind die einfachste (und gleichzeitig günstigste) Methode, um möglichst viele Liegeplätze an einem Steg oder einer Kaimauer einzurichten. Auf Fingerstege oder Pfähle wird verzichtet, dafür werden in einer Reihe parallel zum Steg Anker- oder Muringsteine versenkt, die als Befestigungspunkt für die Muringleine dienen. Diese wiederum führt entweder zu einer Muringboje Bild 5, an der die Heckleine festgemacht wird, während der Bug am Steg liegt Bild 1, oder sie führt über Grund zur Stegkante. Mit dem Heck am Steg wird die Leine dann neben dem Rumpf nach oben geholt und am Bug dichtgeholt Bild 3. Tipp: Arbeitshandschuhe schützen vor Dreck und Muscheln!

Auf dem Steg

Beschläge, an denen die Leinen festgemacht werden können, gibt es in vielen Formen und Größen. Meistens sind sie so dimensioniert, dass die zu den Booten (und Leinen) passen, für die der Steg gedacht ist. Wer an einem Steg für Paddler nur winzige Ringe findet, sollte sich also besser einen anderen Platz suchen. Am häufigsten (und vielseitigsten) sind Klampen 1, auf denen jedoch richtig belegt werden muss, wenn man kein Auge zum Durchstecken und Überlegen in der Leine hat. Ganz ähnlich funktionieren Doppel- und Doppelkreuzpoller 2, die man jedoch in Sportboothäfen nur selten findet. Pfähle 3 kommen dagegen häufig vor. Sind sie kurz, besteht allerdings die Gefahr, dass ein Auge (etwa bei einem Palstek) unter Zug nach oben rutschen kann. Der gelegte Webeleinstek ist dann die bessere Alternative. Einfache Poller aus Eisen 4 sind noch robuster und außerdem am oberen Ende meistens mit einem Kragen versehen, der das Abrutschen einer Leine verhindert. An Ringen 5 und Bügeln 6 kommt der Rundtörn mit zwei halben Schlägen zum Einsatz. An Leitern nicht festmachen: Sie dienen als Rettungswege!