Ostsee: Beeindruckende Aufnahmen lassen Heimatrevier in anderem Licht erscheinen

Ursula Meer

· 23.03.2025

Wie ein Zeigefinger weist Dänemarks Nordspitze hoch oben in Skagen gen Osten: Hier hinein, bitte, wer ein einzigartiges Revier und abwechslungsreiche Landschaften entdecken möchte. Ein Wassersportrevier mit Lagunen, Tiefwasserbecken, seichten Buchten und Fjorden, die tief ins Land schneiden. Land mit weitläufigen, an die Sahara erinnernden Dünenflächen, mit Stränden aus feinstem Sand oder von buntem Gestein durchsetzt. Dazu weite Wälder, Wiesen und Moore. Und Menschen aus zehn Ländern, mit ihrer Kultur und Geschichte.

Lesen Sie auch:

An der Spitze der Halbinsel Grenen, wo sich weiße Häuser von Gräsern umspielt in die Dünen schmiegen, geht die Nordsee in die Ostsee, das Skagerrak in das Kattegat über. Eigentümlich unspektakulär wirkt dieser Übergang an ruhigen Tagen, wenn er sich mit nicht viel mehr als einem schmalen, weit in die See hinausragenden Wellensaum bemerkbar macht, der an der Sandbank von Skagens Rev spielt. Im Westen der Halbinsel spüren wir die DNA des Atlantiks noch: Wellenbrecher versuchen, die heranrollende See zu bremsen, vor der Küste wandert Sand unter der Kraft des Gezeitenstroms und an Land die Dünen unter der des Windes.

Bis uns weiter östlich eine neue Welt begegnet: das jüngste Meer der Erde, das sich von Skagen nach Kaliningrad, von Törehamn bis zum Stettiner Haff erstreckt. Umgeben von vielfältigen Landschaften, hohen Küsten, flachen Säumen, gesprenkelt mit unzähligen Inseln und Schären. Tiefe, blaue See mit Belten und Sunden, die an ihren Rändern in Fjorden und Nooren, Bodden und Haffs ruht.

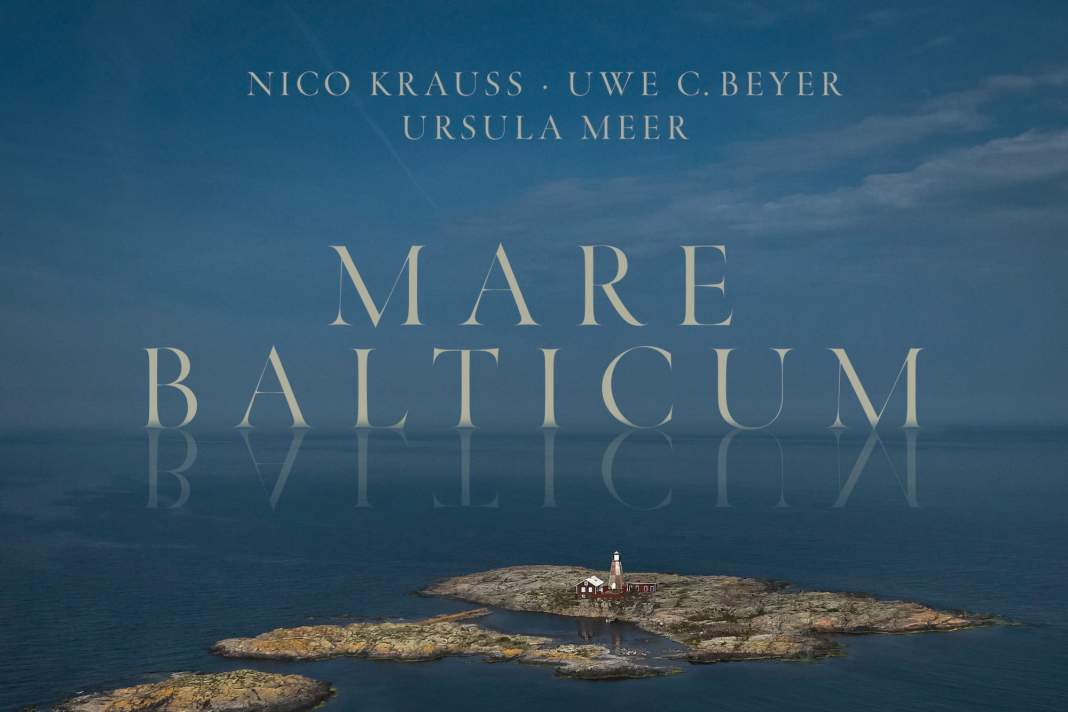

Der neue Bildband „Mare Balticum“ zeigt mehr als 270 faszinierende Fotos von Nico Krauss, die Begleittexte hat Ursula Meer verfasst. 78 Euro; shop.delius-klasing.de.

Wenn sich draußen auf See stattliche Wellen aufbauen, die näher zum Land hin steiler werden, können sie auf ihrem Weg zur Küste alles vom Meeresboden mitnehmen, was nicht fest ist. Sie tragen oder schleudern es nach Lust und Laune an Land, an Strände oder an Steilküsten. Dort finden wir dann Hühnergötter neben Donnerkeilen und Bernstein auf Kiesel, gebettet in mal grobkörnigen, mal feinen Sand. Kleine Tonpartikel können neben riesigen Findlingen ruhen.

Sie alle erzählen mit einem dumpfen Klirren und Schaben in der Brandung die Geschichte der letzten Eiszeit, die vor 12.000 Jahren mit ihrem Abschmelzen riesige Gletscher ins langsame Gleiten brachte, die vom hohen Norden Schwedens jeglichen Untergrund vor sich herschoben und gen Süden und Osten verteilten. 4.000 Jahre dauerte die Gesteinswanderung, bis die Ostsee in ihrer heutigen Form entstanden war. Sie kehrte die tieferen Stockwerke der Erde nach oben, ließ vertikal stehen, was zuvor horizontal dort unten ruhte, und warf gigantische Findlinge scheinbar achtlos beiseite.

Das daraus entstandene Land streckt weithin seine Finger nach der Ostsee aus. Es ist, gemessen an der Erdoberfläche, ein kleiner, aber vielfältiger Raum. Im Norden, wo die Tektonik große Felsen, umgeben von kleineren, weit hinaus ins Meer schob, sucht sich das Wasser seinen Weg durch ein Gewirr.

Offenes Wasser, weiße Klippen, Sandstrände

Das tut auch, wer sich dem Land von See aus nähert. Gerade noch wähnen wir uns auf offenem Wasser, schon lugt hier und da schemenhaft eine flache, glänzende Kuppe hervor. Kormorane oder Möwen bewachen die Außenposten des Festlands, das kaum in Sicht ist. Die Felsen können vom Jahrhunderte über sie hinwegspülenden Wasser rund geschliffen sein oder trocken und karstig dastehen. An ihren Rändern zeigen sich Spuren langer Winter, in denen die gefrorene See an ihnen gekratzt hat.

Die Küste erhebt sich dunkel und karstig mit zerzausten Rändern von Stein, der hier und da aus dem Meer hervorlugt, das zu ihren Füßen glitzert. Wie zufällig hingeworfen wirken diese Inseln und Schären, die grün bewachsen oder rundlich in sanften Schattierungen von Grau, Ocker oder Rot in der Sonne glänzen.

Weiter südöstlich tauchen strahlend weiße Steilküsten wie die Kreidefelsen auf Rügen und Møn vor uns auf, die erklommen werden wollen. Bis an ihre Ränder wachsen dichte Wälder aus Kiefern und Eichen, von denen sich einige mit letzter Not festklammern, schon dem Abgrund zugeneigt. Eines Tages werden sie ins Wasser abrauschen, das sich zu unseren Füßen im Sonnenlicht von der Kreide weiß färbt, dahinter karibisch türkis.

Dem Rest hinterließ das eiszeitliche Geschehen jede Menge Sand. Der umrahmt die Inseln im Kattegat wie auch in der dänischen Südsee. Er trennt die Küsten mit Stränden in allen Schattierungen von Weiß über Gold bis Grau von der See. Im Baltikum dehnen sich diese Strände über Hunderte von Kilometern – ein riesiger Logenplatz mit Blick auf einen Sonnenuntergang, wie er in Europa selten zu finden ist.

Erdgeschichtlich kaum den Kinderschuhen entwachsen, hält dieses Mäandern noch an: Das Land hebt sich weiter im Zeitlupentempo und für das menschliche Auge nur über Generationen hinweg wahrnehmbar. In Finnland etwa, wo uralte, einst küstennahe Fischerhäuser sich heute ins Landesinnere schmiegen, eigentümlich zurückgezogen von ihrem Zweck und Element. Wo das Land auf die See trifft, verändert es stetig sein Gesicht.

Wind und Wetter geben die Richtung vor

All diese Vielfalt, diese liebenswerten Eigenarten, reichen nicht aus, der Ostsee einen eigenen Platz in der Reihe der Sieben Weltmeere zu verleihen. Sie gilt als Binnenmeer des Atlantiks und fügt sich unter weitgehendem Verzicht auf Tidenhub und Gezeitenströme in diese Rolle. Diese Grundzuverlässigkeit macht sie gleichermaßen attraktiv für Besucher zu Lande wie zu Wasser. Viele kommen immer wieder und entdecken selbst in kleineren Landstrichen noch Neues. Auch wir haben sie nicht auf einem dieser langen Törns rund um die Ostsee erkundet. Es waren vielmehr zahlreiche Reisen, bei denen die Bilder entstanden sind, die Geschichten erzählt wurden und viel Wissenswertes gesammelt wurde über das Mare Baltikum – die Ostsee, das Skagerrak und das Kattegat.

Still-entlegene Orte haben wir besucht lebhaft-bunte und solche, die dazwischen changieren. Oft gaben Wind und Wetter die Richtung vor, ließen Etappen länger werden, Kurse sich zum nächsten sicheren Hafen oder Ankerplatz ändern. Sie forderten uns auf, kleine Inseln im Detail zu erkunden, neugierig durch Museen zu streifen und uns in einer Sauna zu wärmen.

Denn eines kann die Ostsee nicht durchgängig für sich beanspruchen: eine stabile Wetterlage und ebensolche Winde. Im Kleiderschapp hingen Ölzeug und Steppjacke neben T-Shirts und kurzen Hosen, auf seinem Boden fanden Stiefel, Wanderschuhe und Sandalen Platz. Kein Teil blieb ungetragen, jedes hatte seine Zeit, auch im Hochsommer. Wir gelangten so nicht immer zu den Orten, die wir finden wollten, aber immer zu denen, die wir finden sollten, auf einem Meer, das sein Gesicht häufig ändern kann und davon regen Gebrauch macht.

Grau und wild kann es sein, still und dunkelblau, flach und tief. Mancherorts, etwa im Kleinen Belt, lassen überraschend starke Strömungen von teils mehr als drei Knoten die Tonnen sich vor der Kraft verneigen.

Der Salzgehalt der Ostsee ist weit geringer als in der benachbarten Nordsee und nimmt von Westen nach Osten ab, wo die Flüsse das Meer mit Süßwasser speisen – im Bottnischen Meerbusen geht er gen null. Das hat der Ostsee die wissenschaftliche Bezeichnung als eines der größten Brackwassersysteme der Erde beschert. Ein Wort, das Assoziationen von trüben Grüntönen und einem Hauch von Muff mit sich trägt und so gar nicht mit dem übereinstimmt, was das Auge sieht: tiefblaue See, in der Schweinswale ihre glänzenden Buckel zeigen, und weißgekrönte Wellen, die das Sonnenlicht golden durchscheint.