Tag der Ozeane: Plastikmüll im Meer – und was Bootsfahrer dagegen tun können

Andreas Fritsch

· 08.06.2023

Das Ocean Race, die derzeit laufende größte Segelregatta der Welt, hat in diesen Monaten nicht nur sportlich für Aufregung gesorgt, sondern auch wissenschaftlich; zum Thema Plastikmüll. Die Teams hatten während des Rennens eine automatisierte wissenschaftliche Labor-Einheit an Bord, die regelmäßig Wasserproben der Ozeane entnahm, durch die die IMOCAs gerade segelten, oder besser: flogen. Die ersten Ergebnisse der Analysen der Daten wurden nun von Victoria Fulfer von der Universität von Rhode Islands präsentiert:

“Es ist wirklich besorgniserregend, dass wir in bisher allen Proben von Küstengewässern bis hin zu solchen aus den abgelegensten Winkeln des Southern Oceans Mikroplastik fanden. Über die Hälfte der Proben, die wir bisher untersucht haben, enthalten 500 oder mehr Partikel pro Kubikmeter Wasser, die größer als 0,1 Millimeter sind. Suchen wir nach kleineren Partikeln, finden wir noch viel mehr.”

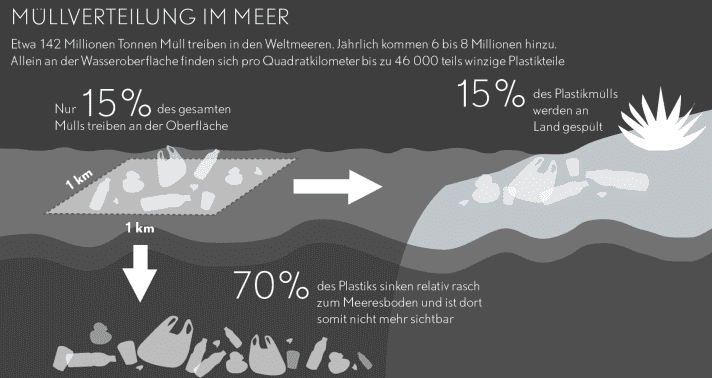

Besonders drastisch scheint dies vor dem Hintergrund, dass nur 15 Prozent des Mülls im Wasser schwimmen (siehe Grafik). 70 Prozent hingegen sinken zu Boden, verdichten den Meeresgrund und führen dort zu Sauerstoffmangel. Weitere 15 Prozent des Unrats werden an die Strände gespült. Das deutsche Umweltbundesamt schätzt, dass weltweit etwa 142 Millionen Tonnen Müll in den Weltmeeren schwimmen. Jährlich kommen je nach Prognose sechs bis acht Millionen Tonnen hinzu.

Was Skipper und andere tun können:

- Statt Plastiktüten Taschen oder Tragenetze nutzen

- Unverpackte Produkte denen in Plastik verpackten vorziehen

- Umverpackungen bereits im Geschäft in dort vorgeschriebenen Sammelbehältern entsorgen

- Keine Fleece-Mikrofaser-Kleidung kaufen

- Keine Hygieneartikel mit Mikroplastik benutzen (aktuelle Liste: www.bund.net/mikroplastik)

- Kein Kunststoff-Einwegbesteck, -teller, -kaffeebecher nutzen. Und auch keine Strohhalme

- Plastikmüll in den gelben Sack geben. Auch im Ausland Müll trennen, wenn dort getrennt entsorgt wird

- Plastikmüll am Strand und im Wasser aufheben und entsorgen. An Strandsäuberungen teilnehmen

- Glas-Mehrweg-Getränkeflaschen nutzen

- Plastikmüll zu Hause sortenrein trennen: Alufolien von Joghurtbechern abziehen, Deckel von Tetrapacks abschrauben, Reste aus Gebinden möglichst entfernen

Plastikmüll und die Folgen

Plastik baut sich enorm langsam ab

Wissenschaftler schätzen, dass es rund 500 Jahre dauert, bis sich Kunststoff zersetzt. Genau kann das aber niemand wirklich sagen, schließlich gibt es die meisten Stoffe noch nicht einmal 100 Jahre.

Die Folgen des Müllproblems sind mittlerweile bekannt, wohl auch, weil fast monatlich neue Studien mit erschreckenden Zahlen herauskommen: Seevögel und Meeressäuger verenden qualvoll, weil sie das Plastik mit Nahrung verwechseln und sich daran vergiften oder ihre Mägen so voll davon sind, dass sie verhungern. Robben, Schildkröten und Delphine strangulieren sich in Folien oder herrenlos treibenden Fischernetzen. 2016 strandeten vor Norwegen 30 Wale, alle hatten teils kiloweise Plastik in den Mägen. Auf Helgoland verenden Seevögel, weil sie sich in den Resten von Netzen verfangen, die sie zum Nestbau sammeln.

Gefährlicher noch ist Mikroplastik. Darunter fassen Wissenschaftler Kunststoffteile unter fünf Millimeter Größe zusammen. Plastik zerfällt im Meer infolge von UV- Einstrahlung und mechanischer Belastung in immer kleinere Stücke, die irgendwann, oft nur noch sandkorngroß, eine verhängnisvolle Eigenschaft haben: Sie ziehen Stoffe wie Schwermetalle, PCBs und Dioxine an sich. Kurz, sie mutieren zu wahren Gift-Cocktails. Das belegen Studien sowohl von Naturschutzverbänden als auch von deutschen Umweltbehörden.

2017 ist zudem bekannt geworden, dass das Plastik aus dem Meer über die Nahrungskette den Menschen längst erreicht hat. Dies hatte man zuvor nur vage befürchtet. Untersuchungen des NDR aus diesem Jahr belegen, dass in Fleur de Sel, einem teuren französischen Meeressalz, Mikroplastik nachweisbar ist. Die Teilchen sind so klein, dass sie bei der Produktion nicht vom Salz trennbar und optisch mit bloßem Auge auch nicht erkennbar sind.

Zeichen der Hoffnung

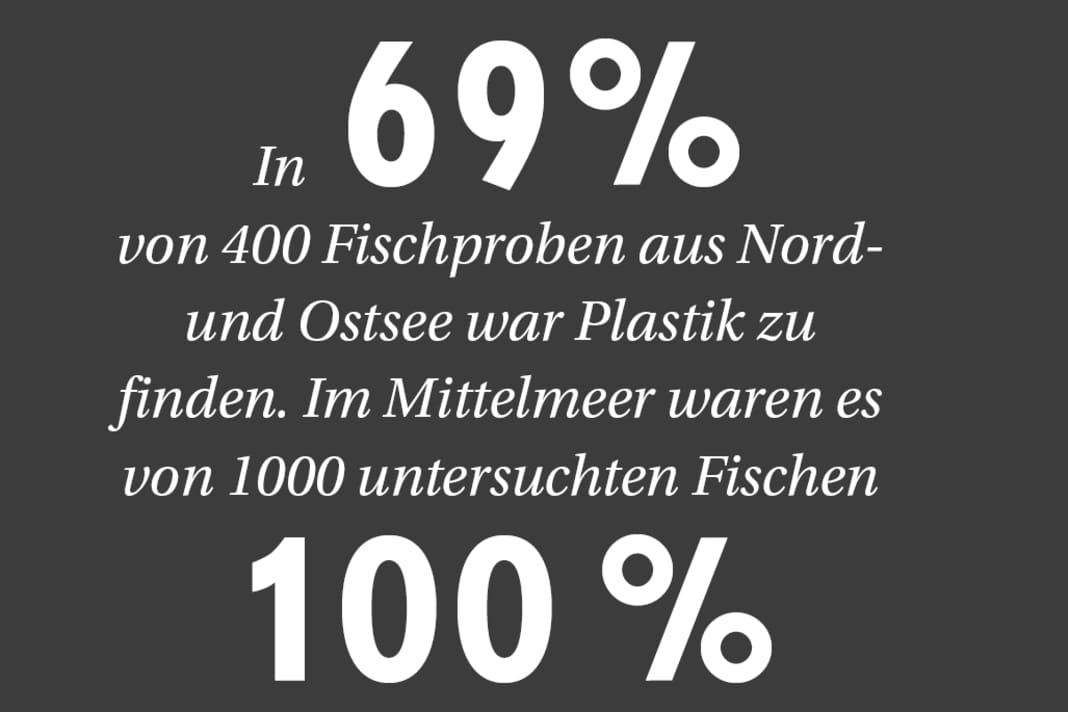

Eine Studie des Umweltbundesamtes belegt, dass von 400 Fischproben aus Nord- und Ostsee 69 Prozent mit Spuren von Kunststoff belastet waren. Eine vergleichbare Untersuchung der griechischen Nichtregierungs-Organisation (NGO) Archipelagos an 1000 Proben, die vor 167 griechischen Stränden genommen wurden, ergab, dass dort sogar 100 Prozent der Fische Plastikspuren enthielten. Und auch in Muscheln, die über den Handel verkauft worden waren, ist man fündig geworden.

Den ultimativen Test, was das bedeutet, wagte der Regisseur der sehr sehenswerten und preisgekrönten Reportage „Plastic Planet“: Der Österreicher Werner Boote ließ sein Blut und das seines Teams von einem Labor untersuchen. Bei allen waren Spuren von Kunststoff-Bestandteilen wie Bisphenol A, Phtalate und Flammschutzmittel im Blutplasma.

Vermüllte Strände

Ebenfalls alarmierend sind Ergebnisse von Sediment-Proben von Stränden, die verschiedene Institute für europäische oder weltweite Studien erhoben. Selbst an abgelegenen Orten, etwa auf einer der Pitcairn-Inseln im Südpazifik, zählten Forscher auf einem Quadratmeter Strand 670 Teile Müll. Gruben sie zehn Zentimeter tief in den Sand, waren es sogar unfassbare 4500 Teile. Segler kennen solche Strände. Wer einmal in einer Bucht einer griechischen Insel geankert hat, die in Richtung des Meltemi offen ist, stößt dort an den Ufern teils auf kniehohen Plastikmüll.

Hierzulande sieht es nicht viel besser aus. Auf einem Quadratmeter Strand am Starnberger See kamen unlängst 831 Teile Mikroplastik zusammen. Wie es dorthin gelangt ist, ist für Forscher relativ offenkundig: Die winzigen Teile sind selbst in geklärten Abwässern zu finden, sie stammen also oftmals aus Peelings, Duschgels oder Waschmitteln. Und nichts hält sie zurück, warnen etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) oder auch Greenpeace. Zurzeit untersucht daher das Umweltbundesamt systematisch Abwässer, Regenwasser und sogar Trinkwasser auf Rückstände.

Die Lage ist mithin besorgniserregend. Zumal der Plastikverbrauch weltweit und auch in Deutschland ungebremst steigt. Die viel wichtigere Frage lautet daher, wie sich ein Kunststoff-GAU in den kommenden Jahrzehnten verhindern lässt.

Das Meer von Plastikmüll reinigen

Viel Aufmerksamkeit erhielten zuletzt Initiativen zur Reinigung der Meere, wie etwa die des jungen Niederländers Boyan Slat mit seinem Projekt „Ocean Cleanup“. Als 17-Jähriger war er 2011 beim Segeln und Schnorcheln in Griechenland auf mehr Plastikteile als Fische getroffen. Mit jugendlichem Eifer entwickelt er den Plan, die Meere „aufzuräumen“.

Mittlerweile ist Slat Student in Delft. Mit Unterstützung von Universitäten und Wirtschaft hat er ein System bestehend aus etwa zwei Kilometer langen klassischen Netzen ähnelnden “Kollektoren” entwickelt. Zwei Schlepper ziehen ihn mit nur 1,5 Knoten durchs Wasser und sammeln das Plastik. Fische und Lebewesen können über ausgeklügelte Fluchtöffnungen entkommen. Transportschiffe nehmen das Treibgut an Bord und bringen es zurück an Land. Mittlerweile hat das Projekt 2,7 Millionen Kilogramm Plastik aus dem Pazifik gefischt. Ein noch größeres System ist in Arbeit und das Projekt entwickelt sich weiter. Da das meiste Plastik durch Flüsse ins Meer gelangt, wird nun an Booten gearbeitet, die die vermüllten Flussläufe, vor allem in Asien angehen, damit das Plastik gar nicht erst ins Meer gelangt. (www.theoceancleanup.com).

In kleinerem Maßstab sammelt seit zwei Jahren auch die Initiative „One Earth, one Ocean“ von Günther Bonin Erfahrungen. Der Münchner hat mit Mitstreitern die „Seekuh“ entworfen, einen zwölf Meter langen Müllsammel-Katamaran (www.oneearth-oneocean.com). „Unser Konzept ist nicht zu warten, bis der Müll zu uns kommt. Wir gehen an die Orte, wo er ins Meer gelangt. Und das sind vor allem die großen Flussmündungen“, so Bonin.

Vor Ort zieht das Boot mit zwei Knoten Fahrt durchs Wasser und siebt mithilfe von Netzen Plastik heraus. Sind zwei Tonnen gesammelt, wird das Netz verschlossen, mit Auftriebskörpern und Sender versehen. So kann es später von einem Sammelschiff aufgenommen werden.

„Außerdem planen wir ein Verarbeitungsschiff“, erklärt Bonin, „das direkt an Bord die Kunststoffe trennt, recycelt oder zu Erdöl verarbeitet.“ Im Hafen könnten dann die gewonnenen Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden. Auf diese Weise soll sich das Ganze nicht nur finanziell tragen, sondern Gewinn abwerfen.

Ziel sei es, die Sammelboote en gros und autonom einzusetzen. „Zurzeit ist das erste vor Hongkong im Einsatz. Das Interesse der Bevölkerung vor Ort ist groß“, so Bonin.

Segelsport-Promis im Kampf gegen Plastikmüll

Auch ein berühmter Name des Segelsports hat sich dem Kampf gegen den Plastikmüll verschrieben: Die britische Hochsee- Ikone Ellen MacArthur kämpft seit Jahren mit ihrer Stiftung für den Meeresschutz. Mit ihrer „New Plastics Economy“ will sie die Ursachen des Problems beseitigen und helfen, schneller eine geschlossene Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Die Sammel-Projekte sind zwar sinnvoll. Mit ihnen lässt sich aber, da sind sich viele Forscher einig, nur ein einstelliger Prozentsatz des Mülls aus dem Meer schaffen, da dieser zu schnell zu Boden sinkt.

MacArthur setzt nicht nur auf politische Lobby-Arbeit, um Regierungen zu strengeren Auflagen zu bewegen, sie geht direkt auf Firmen und Kommunen zu. Sie hat bereits elf Weltkonzerne auf ambitionierte Recycling-Ziele verpflichten können. Darüber hinaus vergibt die Stiftung jährlich einen mit einer Million Dollar dotierten Preis an Unternehmen, die wichtige Technik für die Kreislaufwirtschaft entwickeln – und sie unterstützt die Firmen ein weiteres Jahr, um die Produkte möglichst breit zur Marktreife zu entwickeln.

Davon profitierte 2017 auch ein Projekt des deutschen Fraunhofer-Instituts. Die Forscherin Dr. Sabine Amberg-Schwab entwickelte eine kompostierbare, sehr robuste Klarsichtfolie, die aus Biopolymer, also nachwachsenden natürlichen Rohstoffen, hergestellt wird.

Langsam wird umgesteuert

Solche Initiativen erweisen sich als wichtige Bausteine eines Paradigmenwechsels. Zeigt sich doch oft genug die Politik mit ihren zeitaufwändigen Prozessen, was Gesetzgebung und Verwaltung betrifft, als zu träge, um einen raschen Wechsel voranzutreiben.

Beispiel Mikroplastik in Kosmetik: Die Veröffentlichungen vieler Naturschutzverbände und auch der Medien über die Gefährlichkeit von winzigen Schleif- oder Trübungspartikeln für milchige und dickflüssige Kosmetika alarmierte viele Hersteller. Auch in Zahnpasta, die der Mensch leicht verschlucken kann, waren sie reichlich enthalten.

Der öffentliche Druck führte in wenigen Jahren dazu, dass es heute nur noch eine einzige Zahnpasta (laut BUND das Produkt Parodont von Beovita) mit Mikroplastik auf dem Markt gibt. Viele Kosmetik-Hersteller wie etwa Beiersdorf erklärten zudem, in den nächsten Jahren schrittweise Kunststoff auch in anderen Produkten gegen unbedenkliche Inhaltsstoffe auszutauschen. Naturschutzverbände kritisieren an derartigen Selbstverpflichtungen jedoch, dass dabei oft Ausnahmen gemacht werden oder andere problematische Stoffe zum Einsatz kommen.

Staaten wie England oder Schweden sind in dieser Beziehung schneller. Sie haben 2017 Verbote von Mikroplastik in Kosmetika beschlossen. Die deutsche Regierung fordert so etwas bislang nicht einmal, obwohl das Umweltbundesamt dies dringend empfiehlt.

China als Vorkämpfer gegen Plastikmüll

Doch so richtig Schwung in die Diskussion kommt ausgerechnet durch den derzeit größten Plastikmüll-Verursacher in den Meeren: China. Die Regierung in Peking löste im Dezember ein regelrechtes Erdbeben aus, als sie bekannt gab, dass sie ab Januar praktisch keinen Plastikmüll aus Europa mehr importieren wolle. Man sei es leid, die Müllkippe der Welt zu sein und werde eine eigene Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe aufbauen, hieß es.

Es war überfällig, dass asiatische Staaten beginnen, sich mit ihrem Problem Plastikmüll auseinanderzusetzen. „Wir haben Studien über Mülleinträge von Flüssen ins Meer ausgewertet“, berichtet Dr. Christian Schmidt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. „Dabei zeigte sich, dass die höchste Kunststoff-Fracht weltweit über zehn Flüsse kommt, die alle in Asien oder Afrika liegen.“

Der Yangtze beispielsweise transportiere etwa 100000 Plastikpartikel pro 1000 Kubikmeter Wasser. Zum Vergleich: Im Rhein sind es etwa 1000 Partikel – was immer noch erschreckend viel ist.

„Es macht aber keinen Sinn, jetzt mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen“, so Schmidt. Schließlich seien die Strände an Nord- und Ostsee ebenfalls voller Plastik, und das stamme definitiv aus Europa. Und es sei ja auch deutlich spürbar, dass in Asien nun Bewegung in die Problematik komme. Schmidt: „Es gibt in Ländern wie Indien in weiten Teilen praktisch kein funktionierendes Müll-Management. Flüsse sind dort die Müllabfuhr. Das will man nun ändern.“

Der überraschende Kurswandel Chinas hat die Europäer, die sich gern als überaus fortschrittlich in Sachen Recycling geben, kalt erwischt. Bis zum Schluss versuchten sie, eine mehrjährige Übergangsfrist auszuhandeln, um künftig nicht auf einem Müllberg sitzenzubleiben. Die Sorge ist berechtigt. Mehr als die Hälfte allen in der EU anfallenden Plastikmülls wurde nach Fernost exportiert. Auch aus Deutschland gingen fast zehn Prozent der jährlichen sechs Millionen Tonnen Plastikmüll nach China.

Europa holt in Sachen Plastikmüll auf

Nun bricht in Europa hektische Geschäftigkeit aus. „Wir müssen mehr in bessere Recycling- und Sortieranlagen investieren“, sagte ein Sprecher des deutschen Müll-Recyclings und Branchenführers Remondis unlängst in der „Zeit“. Nötig sei es nicht nur, hohe Recycling-Quoten zu beschließen, sondern die Industrie auch zu verpflichten, bei der Produktion von Kunststoff verbindlich bestimmte Anteile an Recycling-Materialien zu verwenden. Bislang bleiben viele Recycling-Unternehmen nämlich auf ihren zurückgewonnenen Rohstoffen sitzen, da sie im Vergleich zur Neuproduktion angesichts niedriger Erdölpreise relativ teuer sind.

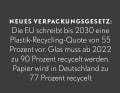

Da passt es gut, dass die Bundesregierung und die EU gerade ihre neuen Ziele in Bezug auf geplante Verpackungsgesetze veröffentlicht haben. Die EU-Kommission hat vorgegeben, dass bis 2030 alle Kunststoffverpackungen wiederverwertbar sein sollen. Bis 2030 soll eine Recycling-Quote von 55 Prozent erreicht sein. Erfolgreich war ein EU-Vorstoß in Sachen Mikroplastik in Kosmetika: Mit Hilfe von Selbstverpflichtungen ist es gelungen, das fast alle Hersteller bereits heute auf Plastik-Freie Produkte umgestiegen sind.

Um die Umsetzung in allen Bereichen anzukurbeln, unterstützt die EU entsprechende Forschungsprojekte mit 250 Millionen Euro bis 2020, danach sind weitere 100 Millionen eingeplant. Doch das muss nicht viel heißen. Einige Staaten, auch Deutschland, halten sich oft nicht an die vereinbarten Umweltziele der EU. Beispiel Plastiktüten. Die sind wohl jedem Mittelmeersegler schon einmal im Wasser treibend begegnet – oder schlimmer noch im Propeller oder Ansaugstutzen des Kühlwassers-Kreislaufs gelandet.

Das Aus für Plastiktüten

Bereits 2016 hatte die EU den Mitgliedsstaaten zur Auflage gemacht, dass man geeignete Maßnahmen ergreifen müsse, um die Nutzung von Plastiktüten bis 2017 um die Hälfte zu reduzieren, bis 2019 sogar um 80 Prozent. Schon davor hatten Irland, Finnland und Dänemark bewiesen, dass eine Steuer auf Plastiktüten äußerst effektiv ist. Der Verbrauch in Irland ging nach Einführung einer zweistufigen Abgabe von 22 Cent und dann ein Jahr später von 44 Cent je Tüte von 328 Tüten pro Bürger auf nur noch 18 zurück. Finnland und Dänemark gelang sogar die Reduktion auf vier Tüten pro Kopf.

Jeder Deutsche nutzte 2010 im Schnitt noch 64 Tüten. Dennoch wollte sich die Bundesregierung nicht zu einer ähnlichen Abgabe durchringen. Doch EU- weit sind seit 2022 die großen Plastiktüten im Kassenbereich nun verboten worden. Allerdings: Die Nutzung der sehr dünnen Plastikbeutel im Obst und Gemüse-Bereich oder an der Kasse ist noch immer nicht verboten, Von diesen Plastiktüten nutzte 2020 noch jeder Deutsche im Schnitt 46 Stück im Jahr.

Ein weiterer Erfolg der EU war das 2021 in Kraft getretene Verbot von Plastik-Trinkhalmen, Einweg-Besteck und Tellern aus Plastik. Es gilt mittlerweile und Gastronomie und Handel haben es relativ rasch und geräuschlos umgesetzt. Ein Beispiel, dass Hoffnung macht.

Plastik wenn möglich vermeiden

Ohnehin ist das Saubermann- Image der Deutschen angekratzt, seit bekannt wurde, dass über 50 Prozent des deutschen Plastikmülls, der über das duale System mühevoll gesammelt wird, anschließend in der Müllverbrennung landet – oder wie erwähnt nach China und mittlerweile als Ersatz in afrikanische Länder exportiert wurde.

Spätestens an diesem Punkt wird klar, wie komplex das Thema ist und wie mächtig die Interessen einiger Industrie-Lobbys sind. Ein rasches Eingreifen des Staates wird ein ums andere Mal verhindert.

Wassersportler, die einen Beitrag zu sauberen Meeren und einer unbelasteten Nahrung leisten wollen, haben dazu dennoch einige Möglichkeiten. So simpel wie effektiv ist es, das eigene Konsumverhalten entsprechend zu ändern (siehe Tipps oben) – sprich, Plastik zu meiden, wo immer es geht. Mülltrennung zu unterstützen. Den Nachwuchs für das Thema zu sensibilisieren.

Der Druck der Öffentlichkeit kann viel bewegen, wie das Zahnpasta- und generell Kosmetik-Beispiel zeigt. Und nur so bleiben die Segelreviere, die heute schon Millionen von Crews anlocken, auch für die nächsten Jahrzehnte erhalten.