Auf dem Wasser einem vorgegebenen Kartenkurs zu folgen kann eine ziemliche Herausforderung darstellen. Denn Boote fahren nun einmal nicht immer geradeaus. Die in der zurückliegenden Folge beschriebene Kursbeschickung sorgt zwar dafür, dass der Bug genau in die Richtung zeigt, in der das Ziel liegt. Dennoch kann das Boot über Grund einen anderen Kurs zurücklegen, wenn sie durch Wind und Strömung seitlich versetzt wird.

Um herauszufinden, wohin sie dieser seitliche Versatz verschlägt und wie er sich durch Vorhalten ausgleichen lässt, muss die Kursbeschickung erweitert werden. Dafür bedarf es bei der Windabdrift vor allem Erfahrung, während bei der Bestimmung eines gezeitenbedingten Stromversatzes nautische Unterlagen helfen.

Navigations-Serie

- Folge 1: Terrestrische Standortbestimmung

- Folge 2: Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und Koppelnavigation

- Folge 3: Die Einberechnung von Wind und Strom

- Folge 4: GPS-Wegpunktnavigation – Tipps und Tricks und häufigste Fehler

Einfluss von Wind bei der Navigation

Die windbedingte Abdrift lässt sich oft lediglich abschätzen. Schließlich hängt sie von vielfältigen Faktoren ab, wie unter anderem vom Bootstyp, von der Windstärke, von der Größe und Form der Aufbauten und vom Lateralplan, also dem Unterwasserschiff. Kurzum: Das Boot läuft bei der Einwirkung durch Wind nicht nur geradeaus, sondern schiebt außerdem auch schräg – früher sagte man „dwars“ – zur Kiellinie durch das Wasser. Langjährige Eigner wissen aus Erfahrung, unter welchen Bedingungen mit welcher Abdrift ihrer Yacht zu rechnen ist. Neueignern und Charterern empfiehlt sich ein stetiger Abgleich zwischen Soll- und Ist-Kurs, um die Abdrift einschätzen und berücksichtigen zu können.

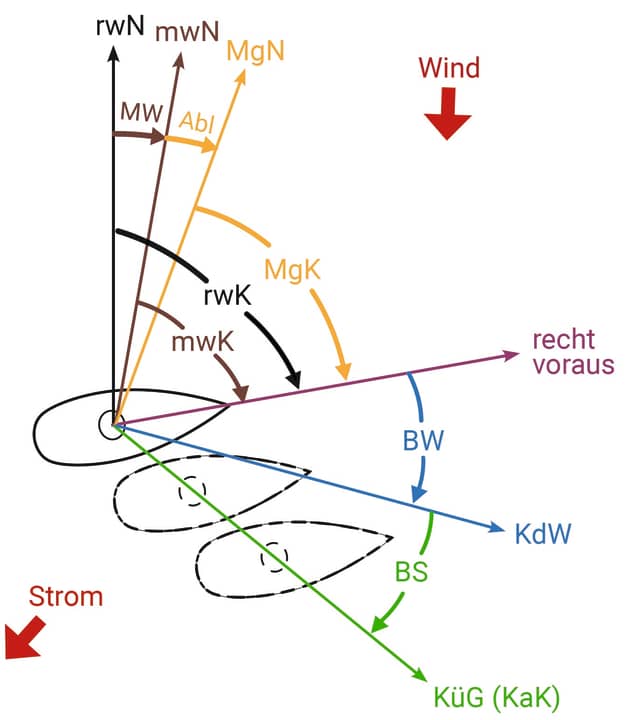

Um die windbedingte Abdrift bei der Navigation zu berücksichtigen, muss das Kurswandlungsschema (siehe Folge 2) um einen zusätzlichen Faktor erweitert werden: die Beschickung für Wind (BW). Sie beschreibt den Winkel zwischen der Rechtvorausrichtung des Bootes und seiner Bewegung beziehungsweise seinem Kurs durchs Wasser (KdW):

MgK (Magnetkompasskurs) =

Abl (Ablenkung) =

mwK (missweisender Kurs) = MW (Missweisung) =

rwK (rechtweisender Kurs) = BW (Beschickung für Wind) =

Kurs durchs Wasser (KdW) =

Wenn wir im freien Seeraum unterwegs sind und wissen wollen, wohin uns die Abdrift verschlägt, wäre der am Kompass anliegende Steuerkurs (MgK) von oben nach unten in einen KdW umzuwandeln. Um einen Vorhaltekurs zu erhalten, auf dem unsere Yacht durchs Wasser geradewegs aufs Ziel zusteuert, wird der aus der Karte entnommene Kurs als KdW angesetzt und von unten nach oben der Steuerkurs (MgK) berechnet (mit umgekehrten Vorzeichen).

Einfluss von Strömung

Setzt zusätzlich eine Strömung, bewegt sich auch das Wasser selbst über Grund. Dabei wird alles, was im Wasser schwimmt, mit versetzt. Folge: Die Bewegung der Yacht durchs Wasser entspricht nicht mehr ihrem Weg über Grund, sodass es einer ergänzenden Beschickung für Strom (BS) bedarf. Die BS beschreibt die Winkeldifferenz zwischen dem KdW und dem Kurs über Grund (KüG), der dem Kartenkurs (KaK) entspricht:

MgK (Magnetkompasskurs) = Abl (Ablenkung) =

mwK (missweisender Kurs) = MW (Missweisung) =

rwK (rechtweisender Kurs) = BW (Beschickung für Wind) =

Kurs durchs Wasser (KdW) = BS (Beschickung für Strom) =

KüG (Kurs über Grund) =

Bei einer durch Wind verursachten Oberflächenströmung könnte man unter Umständen auch mit einer Gesamtbeschickung für den Versatz arbeiten – schließlich hätten BS und BW dann dieselbe Ursache (wenn auch nicht zwangsläufig immer dieselbe Wirkung).

Anders sieht es bei Gezeitenströmungen aus, deren Richtung und Stärke sich im Tidenverlauf kontinuierlich verändern. Hier bedarf es einer abgestimmten Strombeschickung, was belastbare Daten zum vorherrschenden Tidenstrom voraussetzt.

Gehaltvolle Rauten

Angaben zum Tidenstrom finden sich in vielerlei Quellen – unter anderem in Seekarten von Gezeitenrevieren. Dort sind oft sogenannte Stromrauten verzeichnet, die Kennbuchstaben tragen. Eine auf der Karte abgedruckte Gezeitenstromtabelle enthält für jede Raute detaillierte Angaben zum Tidenstrom an der betreffenden Position. Die Stromangaben sind in stündlicher Abfolge aufgelistet – von sechs Stunden vor bis sechs Stunden nach der Hochwasserzeit an einem Bezugsort. Letzterer ist oberhalb der Tabelle angegeben.

Wann am Bezugsort das Hochwasser eintritt, verrät ein Blick in den Gezeitenkalender oder in die ausführlicheren Gezeitentafeln für das Revier (es gibt dafür natürlich auch Smartphone-Apps). Ist die Hochwasserzeit am Bezugsort bekannt, so können wir in die zutreffende Zeile der Tabelle einsteigen – zum Beispiel bei zwei Stunden vor Hochwasser, wenn wir um 14 Uhr an der Stromraute sind und das Hochwasser am Bezugsort um 16 Uhr eintreten soll (Achtung: dabei ist Sommer- und Winterzeit zu beachten).

Das Alter der Gezeit

Neben einer Gradzahl zur Stromrichtung finden sich dort zwei Angaben zur Stromgeschwindigkeit in Knoten (kn) – eine für Spring- und eine für Nippzeit. Hintergrund: Zur Springzeit stehen Erde, Mond und Sonne in einer Linie (Voll- und Neumond), wodurch sich die gezeitenerzeugenden Kräfte noch verstärken. Dies hat einen vergrößerten Tidenhub zur Folge, der sich in stärkeren Gezeitenströmen niederschlägt.

Bei Nipptide steht die Sonne im rechten Winkel zur Achse Erde/Mond, was für einen niedrigen Tidenhub und eher schwache Gezeitenströme sorgt. Zwischen diesen Phasen herrscht Mittzeit – dann wäre zwischen den Werten für Spring- und Nippzeit zu interpolieren.

Dieses sogenannte Alter der Gezeit verrät ebenfalls der Gezeitenkalender. Vorsicht: Wer sich allein an den Mondphasen orientiert, kann einer Fehleinschätzung unterliegen, denn in manchen Revieren lässt die Topografie die vorgenannten Effekte verzögert auftreten.

In der Deutschen Bucht kann die sogenannte Springverspätung beispielsweise mehrere Tage ausmachen. Der amtliche deutsche Gezeitenkalender für das Revier enthält eine Tabelle zum Alter der Gezeit, welche die Springverspätung bereits berücksichtigt, während sie in anderen Gezeitenwerken teilweise für jeden Bezugsort einzeln angegeben ist.

Stromatlanten

Eine weitere Quelle für Gezeitenstromangaben sind Stromatlanten. Sie enthalten Karten mit Strompfeilen, die den Strömungsverlauf in einem bestimmten Seegebiet zu unterschiedlichen Zeiten abbilden. Auch hier gibt es meist Kartenblätter von sechs Stunden vor bis sechs Stunden nach der Hochwasserzeit an einem Bezugsort (in Ausnahmefällen auch mit astronomischem Bezug). Hinzu kommt eine Längen-/Breitenskala am Kartenrand, um den zutreffenden Ort zu finden.

Mit einem Stromatlas lässt sich für fast jeden Ort im abgebildeten Gebiet der dort setzende Gezeitenstrom ermitteln, während Stromrauten auf Seekarten häufig deutlich weiter auseinanderliegen.

Beim Durchblättern eines Stromatlasses erhält man außerdem einen anschaulichen Eindruck vom Gezeitenverlauf im Revier (im Vergleich zu den nackten Zahlenangaben in einer Stromtabelle). So lässt sich zum Beispiel auf einen Blick abschätzen, wann der richtige Zeitpunkt zum Absolvieren eines bestimmten Streckenabschnitts wäre.

Schließlich gilt es in Tidenrevieren, möglichst viel Strecke unter mitlaufendem Strom abzusegeln. Gerade an Engstellen, wie zum Beispiel in Seegatten, kann sich ein ungünstig setzender Strom als äußerst tückisch erweisen, zumal er hier verstärkt wird. Ungemütlich wird es auch, wenn der Strom gegen die vorherrschende Windrichtung setzt, was sich in heftigem Seegang niederschlägt.

Die Stromrichtung wird durch Anlegen eines Kursdreiecks an den nächstgelegenen Strompfeil ausgelesen. Strom wird grundsätzlich in der Richtung angegeben, in die er setzt, was der Pfeilrichtung entspricht. Die Stromgeschwindigkeit ist je nach Gezeitenwerk an der Länge, Form und/oder Farbe der Pfeile zu erkennen.

Hinzu kommen Zahlenangaben, bei denen auf die Maßeinheit zu achten ist. Im „Atlas der Gezeitenströme für die Nordsee“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sind die Zahlenwerte in Knoten angegeben – in älteren Ausgaben des BSH-Werks „Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht“ in Zentimeter pro Sekunde (cm/s, in der aktuellen Ausgabe ebenfalls in Knoten).

Bei den britischen „Admiralty Tidal Stream Atlases“ sind durch Komma abgetrennte Werte abgedruckt. Hier gilt der eine Wert für Nipp-, der andere für Springzeit (jeweils in Zehntelknoten). „04,08“ bedeutet 0,4 Knoten bei Nipp- und 0,8 Knoten bei Springzeit.

Manche Stromatlanten stellen hingegen lediglich die mittleren Tidenstromverhältnisse dar, sodass bei Springzeit entsprechende Aufschläge anzusetzen sind (siehe die jeweiligen Nutzungshinweise).

Stromkarten für die deutsche Nord- und Ostseeküste können auf der Homepage des BSH auch online eingesehen werden (www.bsh.de, Rubrik „Daten“ und dort unter „Vorhersagen“, „Strömungen“).

Kleine Zeichenstunde

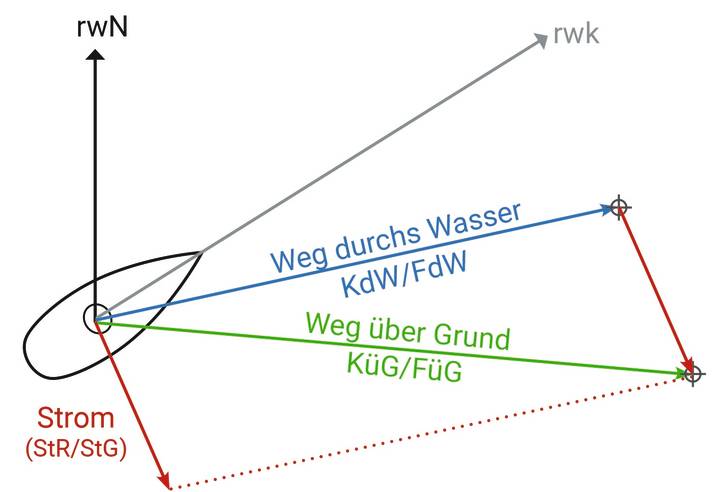

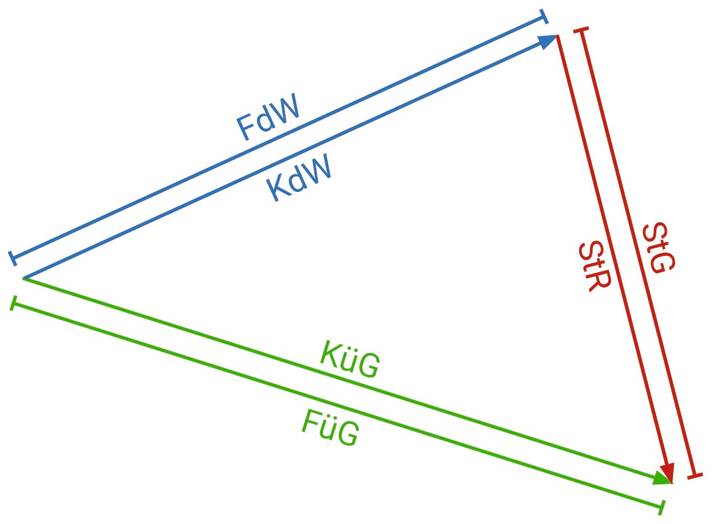

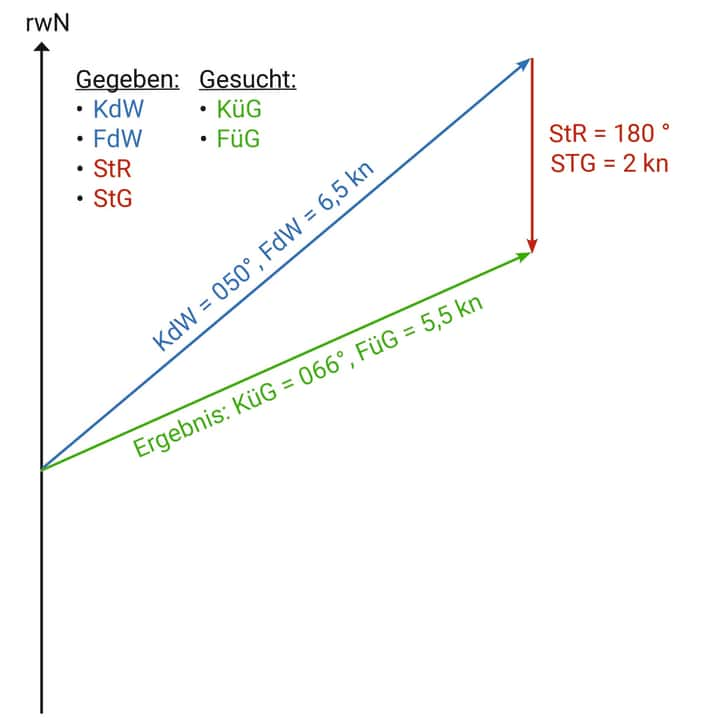

Um einen Kurs unter Berücksichtigung des ermittelten Stromversatzes zu bestimmen, hat sich die Vektoraddition durch das Zeichnen eines Stromdreiecks bewährt. Ein Stromdreieck setzt sich aus folgenden Schenkeln zusammen: dem Kurs durchs Wasser (KdW), dem Kurs über Grund (KüG) und der Stromrichtung (StR).

Die Länge der Schenkel entspricht der jeweiligen Geschwindigkeit: der Fahrt durchs Wasser (FdW) beim KdW, der Fahrt über Grund (FüG) beim KüG und der Stromgeschwindigkeit (StG) bei der StR.

Die konkrete Vorgehensweise hängt davon ab, welcher Schenkel des Dreiecks gesucht wird: der KüG oder der KdW. StR und StG sind der Gezeitenstromtabelle oder dem Stromatlas zu entnehmen. Die FdW wird entweder von der Logge abgelesen oder angesichts der im Streckenverlauf zu erwartenden Windverhältnisse (Windstärke, Kurs zum Wind) als Erfahrungswert angesetzt. Die FüG ist hingegen stets gesucht, denn sie wird vom Strom mitbestimmt, der noch eingebracht werden muss.

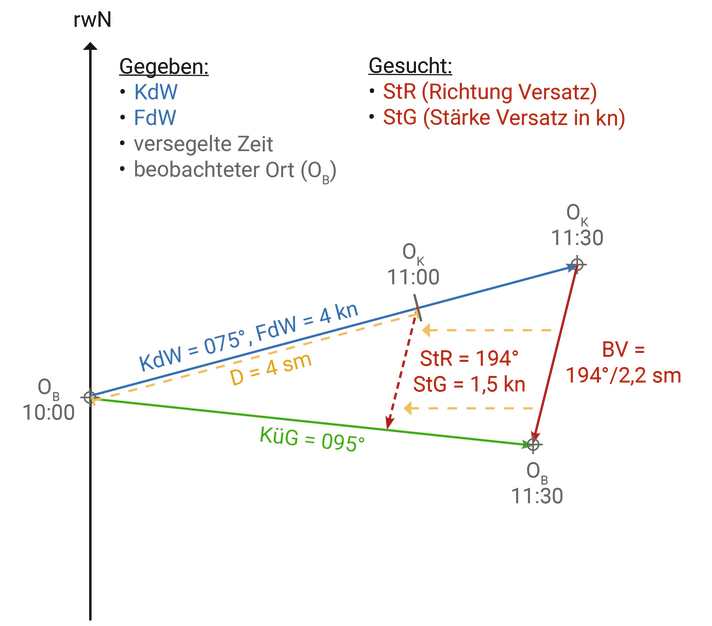

Erste Stromaufgabe

Gehen wir als Erstes davon aus, dass wir den aktuellen Steuerkurs (MgK) vom Kompass abgelesen haben und nun wissen wollen, wohin der vorherrschende Strom unser Boot über Grund versetzen wird.

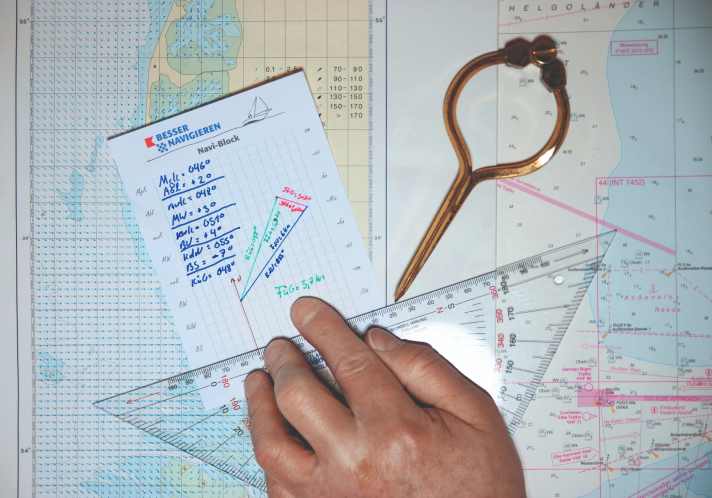

Nachdem der MgK in einen KdW umgewandelt wurde, wird zunächst ein senkrechter Meridian als Nordreferenz auf ein Blatt gezeichnet. Von diesem Meridian wird mit dem Kursdreieck der KdW abgetragen. Seine Länge entspricht der von der Logge abgelesenen FdW.

Beim Ablängen der Vektoren muss ein einheitlicher Maßstab festgelegt werden, zum Beispiel ein Knoten pro Zentimeter. Jetzt wird am Ende des KdW-Vektors der Stromvektor angezeichnet – in der Richtung der StR und in der Länge der StG.

Schließlich wird das Dreieck vervollständigt, indem vom Ausgangspunkt des KdW auf dem Meridian ein weiterer Schenkel zum Ende des Stromvektors eingezeichnet wird. Dieser dritte Vektor entspricht dem KüG, seine Länge der FüG.

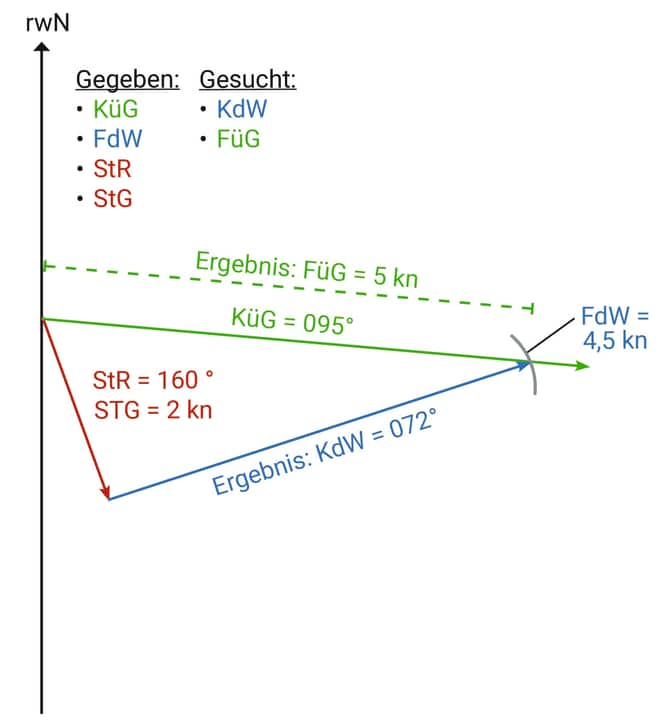

Zweite Stromaufgabe

Soll ein Vorhaltekurs ermittelt werden, wird am Meridian zunächst der aus der Karte entnommene KüG abgetragen. Der kann noch nicht abgelängt werden, da die FüG noch unbekannt ist. Somit wird der Stromvektor vom Ausgangspunkt des KüG abgetragen.

Fehlt noch der KdW-Schenkel, von dem immerhin die Länge in Gestalt der FdW bekannt ist. Diese Länge nimmt man in den Zirkel und schlägt einen Bogen um das Ende des Stromvektors herum, der den KüG schneidet.

Abschließend wird das Ende des Stromvektors mit diesem Schnittpunkt verbunden. Dieser dritte Schenkel entspricht dem gesuchten KdW. Zugleich markiert der Schnittpunkt auf dem KüG die Länge der FüG, anhand der sich etwa die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) berechnen ließe.

Dritte Stromaufgabe

Letztlich kann eine gewissenhafte Gezeitenstrombeschickung auch helfen, die Windabdrift und windbedingte Oberflächenströmungen festzustellen. Denn wenn es trotz Strombeschickung zu einem Besteckversatz zwischen Koppel- und beobachtetem Ort kommt, kann daran nur mehr der Wind schuld sein. Entweder, indem er das Boot seitlich durchs Wasser schiebt, und/oder in Gestalt einer unerwarteten windbedingten Strömung.

Wer fleißig mitkoppelt (siehe Folge 2), kann diese Abdrift anhand der sogenannten dritten Stromaufgabe sogar recht genau bestimmen – denn besagte Besteckversetzung (BV) beschreibt ja deren Richtung und Stärke.

Die Strecke des Versatzes entspricht allerdings nur dann der Versatzgeschwindigkeit in Knoten, wenn sich die BV auf eine Stunde bezieht. Bei einem längeren Koppelintervall müssen OK und OB sozusagen auf die Positionen nach einer Stunde „zurückgekoppelt“ werden.

Man kann aber auch einfach auf dem Koppelkurs einen OK für den entsprechenden Zeitpunkt konstruieren und die BV dann parallel auf diesen Punkt verschieben. Im Schnittpunkt mit dem KüG liegt dann der zurückgekoppelte OB für denselben Zeitpunkt.

In der Praxis an Bord sollte man sich bei der Stromberücksichtigung aber auch nicht ausschließlich auf die genannten Quellen verlassen, sondern stets mit offenen Augen nach Anzeichen Ausschau halten, die auf einen abweichenden Versatz hindeuten könnten.

So treten zum Beispiel an Biegungen und Engstellen sowie in Buchten und im Bereich von Hafeneinfahrten manchmal Stromverwirbelungen und gegenläufige Neerströme auf, die ganz anders als der prognostizierte Gezeitenstrom setzen. Wilde Wasserkräuselungen und tanzende Tonnen erzählen davon.

Stromdaten elektronisch

In einigen Navigationsprogrammen und elektronischen Seekartensätzen für Plotter sind Daten zu den Gezeitenströmen im jeweiligen Revier bereits integriert. Sie können dann bei der elektronischen Navigation mitberücksichtigt werden. Hinzu kommen diverse Apps, mit denen Strömungsdaten abrufbar sind, wenn eine Internetverbindung besteht. Darüber hinaus bietet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Datenpakete zu den Oberflächenströmungen in den deutschen Küstengebieten als Download an. Dabei handelt es sich um Daten im Grib-Format, die daher nur mit einer kompatiblen Navigations- oder Regatta-Software genutzt werden können.