Navigations-Serie

- Folge 1: Terrestrische Standortbestimmung

- Folge 2: Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und Koppelnavigation

- Folge 3: Die Einberechnung von Wind und Strom

- Folge 4: GPS-Wegpunktnavigation – Tipps und Tricks und häufigste Fehler

Auf den meisten Booten wird der aktuelle Schiffsort heute vom globalen Satellitennavigationssystem (GNSS) geliefert – und das jederzeit, überall und unabhängig von Wetter und Sicht. Konventionelle Ortsbestimmungsverfahren, wie sie in der Zeit vor GPS & Co. angewendet wurden und in Führerscheinprüfungen immer noch gefragt werden, geraten im Bordalltag oft in Vergessenheit. Doch jüngste Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Störung der GNSS-Signale in der Nähe von Krisengebieten bringen altbewährte terrestrische Methoden wieder ins Gespräch.

Aber auch in vermeintlich sicheren Gefilden können Umstände eintreten – wie zum Beispiel ein Wassereinbruch oder ein Blitzeinschlag –, welche die Navigationselektronik unbrauchbar machen, sodass man sich wieder auf traditionelle Verfahren zurückbesinnen muss. Ganz davon abgesehen hat es stets einen gewissen Reiz, wie die alten Seefahrer mit einfachen Mitteln festzustellen, wo man gerade ist.

Ausschau halten

Für eine Standortbestimmung müssen sich Objekte mit bekannter Position in Sicht befinden. Das gilt entsprechend für die Satellitennavigation, bei der die GNSS-Antenne eine hinreichende Zahl an Satelliten im Blickfeld haben muss. Bei der terrestrischen Navigation sind diese Objekte erdgebunden, wie zum Beispiel Seezeichen und Landmarken. Sie müssen außerdem in der Seekarte verzeichnet sein.

An erster Stelle steht somit ein Blick aus dem Cockpit: Was ist in der Schiffsumgebung zu erkennen, und welche der entdeckten Objekte finden sich ebenso in der Seekarte? Ist der markante Kirchturm an Steuerbord dort auch tatsächlich verzeichnet? Wie sieht es mit dem weiter voraus erkennbaren Funkmast aus? Eine zweifelsfreie Zuordnung setzt voraus, dass man zumindest eine ungefähre Ahnung davon hat, wo man sich befindet – hier hilft regelmäßiges Mitkoppeln.

In manchen Seekarten und Revierführern sind Zeichnungen oder Fotos markanter Landmarken als Identifizierungshilfe abgebildet. Das Aussehen von Leuchttürmen wird zudem im Leuchtfeuerverzeichnis beschrieben. Nachts lassen sich Leuchtfeuer anhand ihrer Farbe, Kennung und Wiederkehr eindeutig identifizieren.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Orientierungspunkte in die Ortsbestimmung einbezogen werden, desto verlässlicher fällt das Ergebnis aus. Nicht immer werden sich jedoch mehrere geeignete Objekte zugleich in Sicht befinden. Zumal es sich um Objekte mit fester Position handeln muss. Im Wasser schwimmende Tonnen sind nur eingeschränkt geeignet. Doch letztlich muss man mit dem leben, was gerade da ist. Ungenauigkeiten lassen sich korrigieren, wenn besser geeignete Objekte in Sicht kommen.

Genau auf Linie

Die einfachste Möglichkeit einer Standortbestimmung besteht in einer Peilung. Peilt man zum Beispiel einen Leuchtturm in 120 Grad, muss man sich irgendwo auf einer Linie befinden, von der aus der Leuchtturm genau in dieser Richtung liegt. Man spricht von einer sogenannten Standlinie. Sie umfasst alle möglichen Schiffsorte auf Basis einer vorangegangenen Messung.

Die Standlinie wird in die Seekarte eingetragen, indem man vom Standort des Leuchtturms ausgehend eine Linie in Gegenrichtung der Peilung einzeichnet (Peilwert +/- 180°) – in unserem Beispiel also in Richtung 300 Grad (120° + 180° = 300°). Denn wenn der Leuchtturm von mir aus gesehen in 120 Grad liegt, muss ich mich vom Leuchtturm aus gesehen in einer Richtung von 300 Grad befinden.

Wichtig ist, für Eintragungen in die Seekarte stets die rechtweisende Peilung (rwP) zu verwenden. Denn die Seekarte ist auf rechtweisend Nord (rwN) ausgerichtet. Auf Motoryachten wird jedoch meist über einen Magnetkompass gepeilt, der sogenannten Kompassfehlern unterliegt.

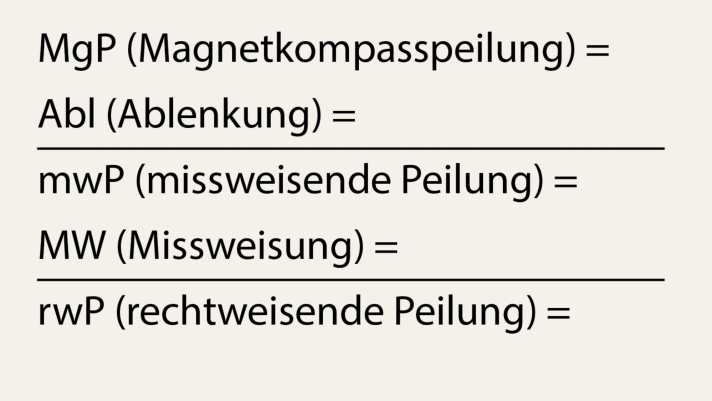

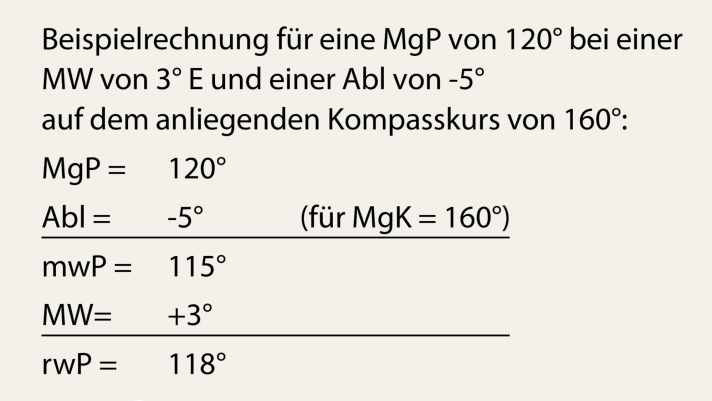

Eine Magnetkompasspeilung (MgP) muss daher zunächst um die Ablenkung (Abl, auch Deviation) sowie die Missweisung (MW) berichtigt und in eine rechtweisende Peilung umgewandelt werden.

Peilungsumwandlung

Um eine Standlinie auf Basis einer Magnetkompasspeilung (MgP) in die Seekarte eintragen zu können, muss die Peilung zunächst um etwaige Kompassfehler korrigiert werden – also um Ablenkungen (Abl) und Missweisung (MW, näheres zu diesen Fehlern in der nächsten Folge). Dafür hat sich ein Rechenschema bewährt, das viele noch aus der Ausbildung zur Sportbootführerscheinprüfung kennen dürften:

Die Rechenrichtung ist von oben nach unten angelegt – vom „Falschen“ zum „Richtigen“, wobei Letzteres immer die rechtweisende Richtung ist. Dementsprechend werden die Vorzeichen gesetzt. Bei der Peilungsumwandlung von einer rwP zu einer MgP wäre mit umgekehrten Vorzeichen zu rechnen.

Der Wert für die Abl inklusive Vorzeichen wird bei Peilungen über den Steuerkompass aus der Ablenkungstabelle für Letzteren übernommen (sofern vorhanden). Wichtig: Maßgebend ist der zum Zeitpunkt der Peilung anliegende Magnetkompasskurs (MgK), nicht die Peilung (MgP). Denn für die Abl ist es egal, in welche Richtung man über den Steuerkompass peilt – sie hängt allein davon ab, in welche Richtung der Kompass gerade ausgerichtet ist. Es gilt also immer der Ablenkungswert für den zum Zeitpunkt der Peilung anliegenden MgK.

Da die Abl vom Kompassstandort an Bord abhängt, bleibt sie bei Peilungen mit einem mobilen Kompass offen (hier wird in Ermangelung besseren Wissens eine Abl von 0° angesetzt).

Für die MW gilt: Ein östlicher Wert hat grundsätzlich ein positives (+), eine westliche MW ein negatives Vorzeichen (-).

Passendes Peilwerkzeug

Da die Ablenkung vom Standort des Kompasses an Bord abhängt, existiert – wenn überhaupt – meist nur für den Steuerkompass eine Tabelle mit entsprechenden Werten. Dies macht ihn eigentlich zum bevorzugten Peilwerkzeug.

In der Praxis eignet er sich dafür jedoch meist nur eingeschränkt bis gar nicht. So sind bei Kompassen an der Steuersäule für Peilungen in Vorausrichtung oft Kompassabdeckung und Aufbauten im Weg. Mit einem Schottkompass werden achterliche Peilungen unmöglich – es sei denn, man ändert zum Peilen den Kurs.

Man kann auch versuchen, die Yacht mit der Kiellinie genau auf das Peilobjekt auszurichten, und dann den anliegenden Magnetkompasskurs (MgK) als Peilwert verwenden. Diese Vorgehensweise funktioniert auch mit einem elektronischen Kompass, der sich vergleichsweise einfach kompensieren lässt, um die Ablenkung ganz auszuklammern. Das GPS eignet sich dafür hingegen nicht, da es keinen Bezug zur Rechtvorausrichtung hat.

Will man zum Peilen nicht den Kurs ändern, bieten sich ein Handpeilkompass oder ein Marinefernglas mit eingebautem Kompass an. Sie unterliegen ebenfalls einer Ablenkung, deren Ausmaß jedoch nicht bekannt ist. Hier wird man daher mit einem entsprechenden Fehler in der Peilung leben müssen.

Eine alternative Lösung bietet eine Peilscheibe. Mit ihr werden Seitenpeilungen (SP) vorgenommen. Der abgelesene Winkel bezieht sich also auf die Rechtvorausrichtung (Bugrichtung) der Yacht. Er wird mit dem anliegenden Steuerkurs zu einem nordbezogenen Wert addiert (MgK + SP = MgP; wird nach Backbord gezählt, muss subtrahiert werden). So gelingen Peilungen in alle Richtungen unter Berücksichtigung der Ablenkung des Steuerkompasses.

Kreuz oder Dreieck

Nach dem Eintragen der Standlinie in die Seekarte wissen wir schon einmal, dass wir uns irgendwo auf diesem Strich befinden. Für einen Standort brauchen wir noch mindestens eine weitere Standlinie – idealerweise von einem zweiten Peilobjekt. Im Schnittpunkt liegt der Schiffsort.

Für eine solche Kreuzpeilung sollten die beiden Peilobjekte nicht zu nahe beieinanderstehen, sonst überlagern sich die Linien, sodass sich kein eindeutiger Schnittpunkt mehr abzeichnet. Man spricht dann von „schleifenden Schnitten“, die sich auch bei gegenüberliegenden Peilobjekten ergeben. Der Winkel zwischen beiden Standlinien sollte möglichst mehr als 30 Grad und weniger als 150 Grad betragen.

Die Peilungen müssen außerdem zum selben Zeitpunkt vorgenommen werden. In der Praxis empfiehlt es sich, Objekte in Voraus- oder Achterausrichtung zuerst zu peilen – denn hier wird das Peilobjekt nicht so schnell auswandern. Und natürlich sollten erst alle Peilungen vorgenommen werden, bevor man sich an die Arbeit in der Seekarte macht.

Bei mehr als zwei Peilobjekten schneiden sich die Standlinien vielleicht nicht mehr alle in einem Punkt, sondern in einem sogenannten „Fehlerdreieck“. Doch mitunter haben auch nicht alle Peilungen dieselbe Qualität – womöglich hatte man bei einer Peilung einen wackeligen Stand. Bei einer Kreuzpeilung würde dies den Schnittpunkt verfälschen – bei mehreren Standlinien besteht immerhin die Chance, abzuwägen, wo ein realistischer Standort liegen könnte.

Komplett versegelt

Auch mit nur einem Peilobjekt lässt sich eine Standortbestimmung vornehmen – allerdings weniger verlässlich als bei einer Kreuzpeilung. Bei der sogenannten Versegelungs- oder Doppelpeilung wird dasselbe Objekt in einem gewissen Zeitabstand zweimal gepeilt. Bei der zweiten Peilung sollte die Orientierungsmarke deutlich ausgewandert sein. Zugleich muss die Yacht zwischen beiden Peilungen exakt Kurs halten und eine möglichst konstante Fahrt machen.

Die Standlinien aus beiden Peilungen werden sich in der Seekarte natürlich nicht schneiden – sie gehen ja vom selben Objekt aus. Um einen Schnittpunkt zu erhalten, wird die Standlinie der ersten Peilung um die zwischenzeitlich von der Yacht zurückgelegte Strecke parallel verschoben beziehungsweise „versegelt“.

Für das Einzeichnen der Versegelung gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Eine besteht darin, den Standort des Peilobjekts auf der Seekarte um die von der Yacht zurückgelegte Strecke zu verschieben. Von diesem Punkt trägt man dann die Standlinie aus der ersten Peilung ab. Statt der Position des Peilobjekts kann man aber auch einen beliebigen Punkt auf der ersten Standlinie entsprechend verschieben und die erste Standlinie auf die versegelte Position parallel verschieben.

Diese Form der „Wiederverwertung“ einer Peilung hilft auch, wenn später doch noch eine weitere Orientierungsmarke auftaucht, während das erste Peilobjekt mittlerweile hinter einer Landzunge verschwunden ist. Dann wird das zweite Peilobjekt regulär gepeilt und die erste Peilung wiederum versegelt – man nennt dies eine abgestumpfte Doppelpeilung.

Die Genauigkeit einer Doppelpeilung hängt stark von der Verlässlichkeit der angenommenen Bewegung der Yacht zwischen beiden Peilungen ab. Werden für die Versegelung beispielsweise die Werte von Logge und Steuerkompass herangezogen, beschreibt sie lediglich die zurückgelegte Strecke durchs Wasser – nicht über Grund. Etwaiger Stromversatz oder Steuerungenauigkeiten bleiben unberücksichtigt.

Vier Strich weiter

Mit nur einem Peilobjekt kommt ebenso die Vierstrichpeilung aus. Der Name leitet sich von der früheren Einteilung der Kompassrose ab – in Seeräuberfilmen lässt der Käpt’n gern mal den Kurs um ein paar Strich korrigieren. Ein Strich entspricht dem 32. Teil eines Kreises, also 11,25 Grad. Hier geht es um 4 Strich, also 45 Grad. Diese 45 Grad beziehen sich allerdings auf die Vorausrichtung (eine Seitenpeilung).

Zunächst gilt es, den Moment abzupassen, wenn ein Peilobjekt genau in einer Seitenpeilung 45 Grad an Backbord oder Steuerbord liegt. Dann wird eine Kompasspeilung vorgenommen. Ab diesem Moment sind Kurs und Geschwindigkeit präzise zu halten, bis das Peilobjekt genau querab (Seitenpeilung = 90°) liegt. Es ist nun um 4 Strich ausgewandert. Jetzt folgt die zweite Kompasspeilung.

Bei der Vierstrichpeilung ergibt sich ein gleichschenkliges, genauer ein rechtwinkliges Dreieck auf der Seekarte. Der Winkel zwischen der Kurslinie und der ersten Peilung beträgt 45 Grad, ebenso wie der Winkel zwischen beiden Standlinien. Da ein gleichschenkliges Dreieck zwei gleich lange Seiten hat, muss die versegelte Distanz zwischen beiden Peilungen dem Abstand zum Peilobjekt bei der zweiten Peilung entsprechen. Man kann nun also die geloggte Distanz auf der Standlinie der zweiten Peilung abtragen und ist fertig. Klingt einfach, erfordert in der Praxis aber ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Steuern und Peilen.

Hinzu kommen auch hier Unsicherheiten hinsichtlich der Versegelung. Davon abgesehen lässt sich das Prinzip der Vierstrichpeilung auch variieren – es muss am Ende nur ein gleichschenkliges, aber nicht zwingend ein rechtwinkliges Dreieck herauskommen. Das ist immer dann der Fall, wenn der Winkel der zweiten Seitenpeilung dem doppelten Winkel der ersten Seitenpeilung entspricht. Das Verfahren ist allgemein als verdoppelte Seitenpeilung oder auch als Abstand aus Doppelpeilung bekannt.

Auf Distanz gehen

Die Bestimmung des Abstands zu einem Objekt liefert ebenfalls eine Standlinie – in Gestalt eines Kreises mit dem Radius der ermittelten Distanz um den Objektstandort herum. Wird das Objekt zusätzlich gepeilt, liegt im Schnittpunkt des Abstandskreises mit der Standlinie aus der Peilung der Schiffsort.

Allerdings sind Abstandsmessungen ohne technisches Equipment, wie zum Beispiel eine Radaranlage oder ein Laserentfernungsmessgerät, nicht einfach zu bewerkstelligen. Auch Winkelmessungen mit dem Sextanten wollen wir einmal außen vor lassen. Ganz ohne ausgeklügelte Technik bietet die Sichtweite von Objekten einen Ansatzpunkt.

Auf See unterscheidet man zwischen meteorologischer und geografischer Sichtweite. Für die geografische Sichtweite gilt: Je höher ich stehe, desto weiter kann ich sehen – anders ausgedrückt: desto weiter liegt der optische Horizont von meinem Standort entfernt. Hinzu kommt die Zielhöhe: Ein hohes Ziel ist früher – schon in weiterer Entfernung – am Horizont zu sehen als ein niedriges.

Da das Ausmaß der Erdkrümmung bekannt ist, kann man berechnen, in welcher Entfernung ein Ziel mit bekannter Höhe „in der Kimm“ erscheinen wird. Dabei gilt folgende Formel: D = 2,075 x (√Ah + √Zh). „D“ steht für die Entfernung in Seemeilen (sm), „Ah“ für die Augenhöhe, „Zh“ für die Zielhöhe, jeweils in Metern (m). Wer sich das Rechnen ersparen möchte, findet in nautischen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel in Lehrbüchern und Leuchtfeuerverzeichnissen, entsprechende Tabellen.

In der Praxis kann man beispielsweise nachts Ausschau halten, wann ein vorausliegendes Leuchtfeuer in der Kimm erscheint, und dann für diesen Zeitpunkt seinen Abstand ermitteln. Das Verfahren nennt man „Feuer in der Kimm“. Die Feuerhöhe (= Zielhöhe) ist in Seekarten und Leuchtfeuerverzeichnissen zu finden. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Objekten mit bekannter Höhe. Auch die Strichplatte in einem Marinefernglas kann übrigens einen Anhaltspunkt für einen Abstand liefern. Auf trigonometrische Berechnungen wollen wir an dieser Stelle derweil verzichten.

Alles im Lot

Es gibt auch Standlinien, die bereits in der Seekarte eingezeichnet sind – zum Beispiel Richtfeuerlinien. Befinden sich Ober- und Unterfeuer von Bord aus gesehen genau übereinander, steht die Yacht exakt auf dieser Linie.

Die Standlinien aus solchen Deckspeilungen sind verlässlicher als Kompasspeilungen, wobei das Ganze auch mit anderen Peilobjekten funktioniert, die exakt in Linie stehen.

Hinzu kommen Tiefenlinien: Zeigt mein Echolot eine Wassertiefe von 20 Meter an, während ich ein Objekt an Land peile, muss ich mich auf dem Schnittpunkt zwischen der Standlinie aus der Peilung und der 20-Meter-Tiefenlinie befinden. Zumindest in der Theorie – in der Praxis sind bei Lotungen einige Knackpunkte mehr zu bedenken.

Da wären zunächst die Wasserstandsschwankungen in Tidenrevieren zu nennen. Zumal sich die aktuelle Höhe der Gezeit nicht für jeden Punkt auf der Karte genau berechnen lässt. Hinzu kommen windbedingte Wasserstandsänderungen, die auch in gezeitenfreien Gewässern auftreten können. Darüber hinaus muss das Echolot korrekt funktionieren und richtig kalibriert werden, so muss etwa die Gebertiefe eingestellt sein. Obendrein ist ein Meeresgrund mit einem möglichst markanten Bodenprofil und eindeutigen Tiefenverlauf von Vorteil.

In der Praxis empfiehlt es sich, der Tiefenlinie zunächst eine gewisse Zeit zu folgen, um sicherzugehen. Und natürlich bedarf es einer Seekarte mit möglichst aktuellen Vermessungsdaten sowie einem geeigneten Maßstab. Letztere ist für die verlässliche Ortsbestimmung und Navigation aber grundsätzlich unverzichtbar.