- Navigations-Serie

- Wo, wann und wie schnell

- Zentrale Formeln der Koppelnavigation

- Besteckversetzung

- Missweisung: Abweichung durch Kompass

- So funktioniert die Kursumwandlung

- Vorauskoppeln und Mitkoppeln

- Wenn die Logge ausfällt

- Aktuelle Missweisung berechnen

- Überprüfung der Magnetkompassablenkung

Navigations-Serie

- Folge 1: Terrestrische Standortbestimmung

- Folge 2: Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und Koppelnavigation

- Folge 3: Die Einberechnung von Wind und Strom

- Folge 4: GPS-Wegpunktnavigation – Tipps und Tricks und häufigste Fehler

Wie bereits in der zurückliegenden Folge festgestellt, bedarf es für die Ortsbestimmung ohne ein Satellitennavigationssystem wie GPS & Co. zumindest einer ungefähren Ahnung davon, wo man sich auf See befindet. Dafür hat sich permanentes Mitkoppeln während der Fahrt bewährt. Dieses Verfahren war in der Seefahrt jahrhundertelang die einzige Möglichkeit, jederzeit festzustellen, wo in etwa der aktuelle Schiffsort liegt. Ohne sichtbare Bezugspunkte, zum Beispiel auf dem offenen Meer bei bedecktem Himmel oder bei verminderter Sicht, gab es dafür keine andere Option.

Die Methode der Koppelnavigation ist simpel. Die aus Kurs und Geschwindigkeit gefolgerte Fortbewegung des Bootes wird auf die Seekarte übertragen, um festzustellen, wo sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden sollte. Das geschieht, indem vom letzten bekannten Schiffsort ausgehend der seitdem gesteuerte Kurs eingezeichnet wird. Auf dieser Kurslinie wird die seit der letzten Ortsbestimmung zurückgelegte Strecke abgetragen. Ihre Länge ergibt sich aus der geloggten Geschwindigkeit in Relation zur verstrichenen Zeit (siehe Formeln).

Wo, wann und wie schnell

Das Ergebnis ist der sogenannte Koppelort. Er wird im Allgemeinen mit einem Querstrich auf der Kurslinie und dem Kürzel „OK“ gekennzeichnet (ein beobachteter Ort hingegen trägt das Kürzel „OB“ und wird eingekreist). Hinzu kommt die aktuelle Uhrzeit, um anhand dieser später weiter-koppeln zu können.

Die beim Koppeln verwendeten Methoden und Formeln eignen sich ebenso für Vorhersagen. So lässt sich durch Vorauskoppeln zum Beispiel ermitteln, wann man am Ziel oder am nächsten Wegpunkt ankommen wird. Diese Estimated Time of Arrival, kurz ETA, ergibt sich aus der Entfernung zum Ziel in Relation zur Geschwindigkeit des Bootes.

Setzt man die zwischen zwei bekannten Schiffsorten liegende Distanz ins Verhältnis zur zwischen den Ortsbestimmungen verstrichenen Zeit, dann erhält man die Durchschnittsgeschwindigkeit des Bootes auf dieser Strecke. Bei Langstreckenfahrten kann so beispielsweise die Tagesdurchschnittsgeschwindigkeit anhand des Etmals (in 24 Stunden zurückgelegte Strecke) berechnet werden.

Soll und Haben

Im Gegensatz zu einem beobachteten Ort, der auf einer Messung wie zum Beispiel einer Kreuzpeilung, einer Radarabstandspeilung oder GPS basiert, unterliegt die Ortsbestimmung mittels Koppeln vielfältigen Unsicherheitsfaktoren.

Da ist zum einen die Geschwindigkeit, die vielleicht im Streckenverlauf einigen Schwankungen unterlag. Wird sie von der Logge abgelesen, handelt es sich zudem um die Fahrt durchs Wasser (FdW) – nicht um die Fahrt über Grund (FüG). Für einen zutreffenden Schiffsort auf der Karte ist aber die Bewegung des Bootes über Grund entscheidend. Bei einer mitlaufenden Strömung bewegt sich das Schiff über Grund schneller als durchs Wasser, bei einem gegenan setzenden Strom langsamer.

Änderungen ergeben sich ebenso für die Richtung, in die sich die Yacht bewegt hat: Abgesehen von etwaigen Steuerungenauigkeiten können Windabdrift und Stromversatz den Kurs über Grund (KüG) erheblich vom gesteuerten Kurs abweichen lassen.

Das Koppeln repräsentiert eben immer eine Soll- und keine Ist-Betrachtung: Im Koppelort sollte sich das Boot befinden – muss sie aber nicht.

Zentrale Formeln der Koppelnavigation

- Distanz: d (sm) = (v (kn) • t (Min.))/60 oder d (sm) = v (kn) • t (Std.)

- Fahrzeit (ETA): t (Min.) = (d (sm) • 60 )/(v (kn))

- Geschwindigkeit: v (kn) = (d (sm) • 60)/(t (Min.) ) oder v (kn) = d (sm) : t (Std.)

Besteckversetzung

Besteht wieder einmal die Chance, einen beobachteten Ort zu ermitteln, wird diese Position möglicherweise deutlich vom angenommenen Koppelort für den denselben Zeitpunkt abweichen. Diese Abweichung bezeichnet man als Besteckversetzung (BV). Sie wird als Richtung und Distanz vom OK zum OB angegeben (vom „Falschen“ zum „Richtigen“, zum Beispiel: BV = 155°/1,5 sm).

Die Besteckversetzung liefert wertvolle Anhaltspunkte, um einem unerwarteten Stromversatz oder einer verstärkten Windabdrift auf die Schliche zu kommen und sich zu überlegen, wie weit künftig nach Wind- und/oder Stromluv vorgehalten werden sollte. Kommt das Schiff wesentlich langsamer über Grund voran als erwartet, wäre gegebenenfalls die Routenplanung anzupassen, um noch bei Tageslicht ans Ziel zu kommen.

Missweisung: Abweichung durch Kompass

Um beim Koppeln brauchbare Ergebnisse zu erzielen, sollte versucht werden, die Besteckversetzung möglichst klein zu halten. Dies erfordert eine gewissenhafte Kursbeschickung, bei der alle erdenklichen Einflussfaktoren miteinbezogen werden.

Das gilt für den Windversatz und die vorherrschende Strömung ebenso wie für typische Kompassfehler. Letztere führen dazu, dass der vom Steuerkompass abgelesene Kurs selbst in strömungsfreien Gewässern und ohne nennenswerte Windabdrift nicht mit der tatsächlichen Bewegung des Bootes über Grund übereinstimmt.

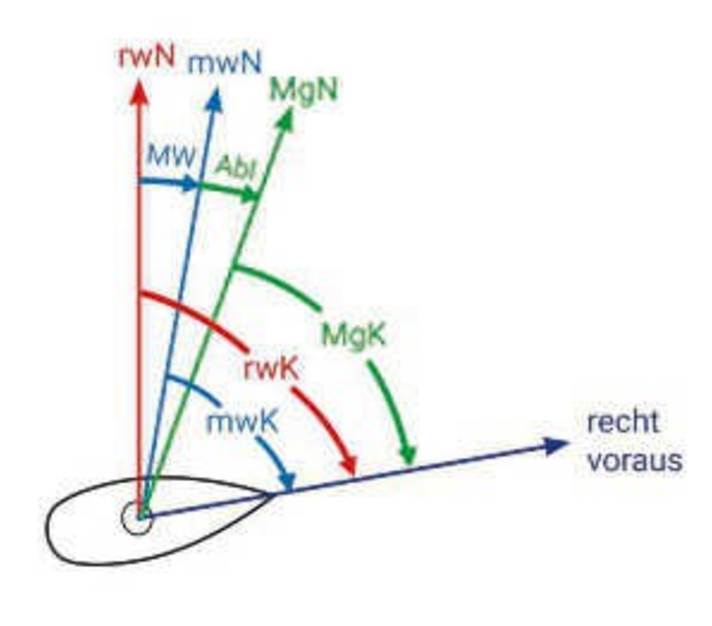

Eine Ursache ist die Missweisung: Während die Seekarte auf rechtweisend Nord (rwN) ausgerichtet ist – also die Richtung zum geografischen Nordpol, an dem die Meridiane (Längengrade) zusammenlaufen –, orientiert sich ein Magnetkompass am erdmagnetischen Feld.

Vereinfacht könnte man auch sagen, dass er sich zum magnetischen Nordpol ausrichtet, an dem die Feldlinien des Erdmagnetfelds vertikal in die Erdoberfläche eintreten (wobei sich die Nordnadel eines Magnetkompasses streng genommen auf den südlichen magnetischen Pol ausrichtet, der somit eigentlich dort liegt – aber es soll hier bei der üblichen Bezeichnung bleiben). Diese Richtung wird als missweisend Nord bezeichnet (mwN).

Die Missweisung muss berücksichtigt werden

Da der geografische und der magnetische Pol nicht am selben Ort liegen, ergibt sich zwischen den beiden Nordrichtungen, je nach Standort, ein mehr oder weniger großer Winkel – die Missweisung (MW).

Wenn unser Boot nach Kompass genau auf Nordkurs fährt, können wir also nicht sicher davon ausgehen, dass wir uns auch auf der Seekarte exakt parallel zu den Meridianen nach oben bewegen.

Diese Winkeldifferenz gilt es zu berücksichtigen. Und da sie nicht an jedem Ort auf der Erde gleich groß ausfällt, hängt das Ausmaß der Missweisung vom Seegebiet ab, in dem wir gerade unterwegs sind – zumal sich das erdmagnetische Feld auch nicht vollkommen gleichförmig gestaltet.

Angaben zur örtlichen Missweisung finden sich in der Seekarte. Meist sind sie in einer aufgedruckten Kompassrose vermerkt. Mitunter finden sich auch umrahmte Kästchen mit Missweisungsangaben. Gibt es mehrere davon auf einer Karte, sollte man sich an der nächstgelegenen Angabe orientieren.

Die Werte beziehen sich immer auf ein bestimmtes Jahr, denn der magnetische Nordpol wandert. Während er gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Norden von Kanada lag, hat er heute Kurs auf Sibirien genommen. Daher muss die Missweisungsangabe gegebenenfalls auf das aktuelle Jahr umgerechnet werden (siehe unten).

Ablenkung oder Deviation auf Stahlyachten größer

Tatsächlich richtet sich der Steuerkompass auch nicht nach missweisend Nord aus, sondern nach Magnetkompass-Nord (MgN). Diese Richtung gibt es nur bei uns an Bord. Denn hier spielen außerdem noch zahlreiche bordseitige magnetische Einflüsse mit hinein, die den Kompass ablenken – zum Beispiel Metallkomponenten und insbesondere Eisenteile, aber auch elektrische Leitungen.

Die bootsspezifische Abweichung der Nordrichtung des Steuerkompasses wird als Ablenkung (Abl) oder auch Deviation bezeichnet. Sie ist auf Stahlyachten naturgemäß besonders groß, doch auch auf GFK-Booten können unter anderem der Motorblock nebst Lichtmaschine, die Ruderanlage, die Navigationselektronik, das Funkgerät, Außenlautsprecher, in der Backskiste verstaute Metallgegenstände und selbst das Handy in der Tasche des Rudergängers den Kompass aus der Spur bringen, ohne dass es auffällt.

Die Deviation variiert außerdem je nach anliegendem Kurs. Manchmal bewirkt die Bugrichtung nämlich, dass sich der Schiffsmagnetismus und der Erdmagnetismus gegenseitig verstärken, in anderen Fällen führt sie dazu, dass sie sich eher aufheben – vereinfacht betrachtet. Und je nachdem, in welche Richtung die Ablenkung dann erfolgt, hat sie entweder ein positives oder ein negatives Vorzeichen.

Um die Deviation in den Griff zu bekommen, sollten grundsätzlich alle magnetischen Gegenstände, die den Kompass beeinflussen können, aus dessen Nähe verbannt werden. Der Einfluss der fest an Bord installierten Komponenten lässt sich anhand einer Kompasskontrolle ermitteln.

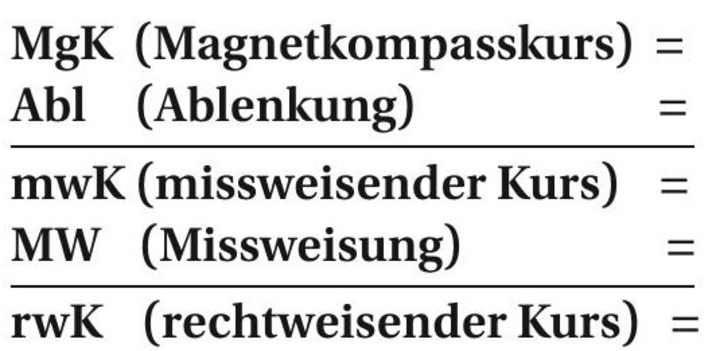

Im Idealfall wurde auf dieser Basis eine Ablenkungstabelle für den Steuerkompass erstellt, die für jeden Magnetkompasskurs den zutreffenden Ablenkungswert des Schiffes ausweist.

Mitunter gibt es obendrein eine sogenannte Steuertafel mit angepassten Ablenkungswerten für den Fall, dass ein aus der Seekarte entnommener Kartenkurs in einen Steuerkurs umgewandelt werden soll.

So funktioniert die Kursumwandlung

Damit wären wir bei der korrekten Kursumwandlung. Ähnlich wie bei der Peilungsumwandlung (siehe vorangegangene Folge über die terrestrische Standortbestimmung) hat sich hierfür ein Rechenschema bewährt, bei dem von oben nach unten gerechnet wird – vom „Falschen“ zum „Richtigen“, wobei Letzteres die rechtweisende Richtung ist:

An dieser Rechenrichtung orientieren sich auch die einzusetzenden Vorzeichen. Soll ein rwK in einen MgK umgewandelt werden, muss von unten nach oben mit umgekehrten Vorzeichen gerechnet werden. Das Vorzeichen für die Ablenkung wird zusammen mit dem betreffenden Gradwert der Ablenkungstabelle beziehungsweise der Steuertafel entnommen. Für die Missweisung gilt: Eine östliche MW hat grundsätzlich ein positives, eine westliche MW ein negatives Vorzeichen.

Mit dieser Rechnung hat man immerhin schon einmal die sogenannte Fehlweisung (Fw) – die Summe aus Abl und MW – als Ursache für eine mögliche Besteckversetzung ausgeschlossen. Was bleibt, sind Windabdrift und Stromversatz – deren Berücksichtigung wird in der nächsten Folge dieser Serie erläutert.

Vorauskoppeln und Mitkoppeln

Die Koppelarbeit kann sich in der Praxis in vielerlei Hinsicht als nützlich erweisen. So bietet das Vorauskoppeln – also das vorherige Eintragen aller geplanten Kurse im Routenverlauf mit Gradzahl und Distanz auf der Seekarte – eine gute Plausibilitätskontrolle zu den von der Navigationselektronik ausgegebenen Daten. Damit lassen sich Fehler bei der Programmierung oder im System schnell erkennen.

Für das stetige Mitkoppeln hat es sich bewährt, die gesteuerten Kurse und geloggten Geschwindigkeiten regelmäßig im Logbuch zu vermerken. Da ein verlässlicher Koppelort von der Belastbarkeit der Bewegungsdaten abhängt, ist es ratsam, zumindest bei jeder Änderung von Kurs oder Geschwindigkeit einen entsprechenden Eintrag in Logbuch und Seekarte vorzunehmen, etwa, wenn der Wind abflaut oder auffrischt. Stehen häufige Manöver an, ist die Navigation in dem befahrenen Gebiet besonders anspruchsvoll oder hat man es mit sehr wechselhaften Bedingungen zu tun, empfehlen sich entsprechend kürzere Zeitabstände als bei einem langen geraden Schlag mit konstanter Brise über die offene See.

Probieren Sie es einfach einmal aus. Koppeln macht Spaß und hinterlässt eindrucksvolle Muster auf der Seekarte. Ich verwende solche Karten später gern als Geschenkpapier, was immer gut ankommt. Und sollte einmal die Elektronik an Bord ihren Dienst versagen, wird sich das gewissenhafte Voraus- und Mitkoppeln ebenfalls als willkommenes Geschenk erweisen.

Wenn die Logge ausfällt

Da auch die Logge in aller Regel auf eine funktionierende Bordelektrik/-elektronik angewiesen ist, bedarf es bei einem Technikausfall zum Koppeln eines alternativen Geschwindigkeitsmessverfahrens. Hier könnte das sogenannte Relingslog aushelfen. Dazu wirft man etwas Schwimmfähiges – zum Beispiel einen Apfel – am Bug des Bootes über Bord und stoppt die Zeit, bis der Gegenstand am Heck angelangt ist. Ein Schiff, das eine Fahrt durchs Wasser (FdW) von einem Knoten (kn) macht, legt in einer Sekunde 0,514 Meter zurück (1 kn = 1 sm/Std. = 1852 m/Std. = 1852 m/3600 Sek. = 0,514 m/Sek.). Man bezeichnet diese Strecke als Meridiantertie (MT), die in der Praxis auch auf 0,5 Meter gerundet werden kann.

Grundsätzlich gilt: MT pro Sekunde = Seemeilen pro Stunde (= kn).Jetzt gilt es nur noch zu ermitteln, welche Strecke der Apfel vom Bug bis zum Heck zurückgelegt hat. Ist das Boot 12 Meter lang, entspricht dies 24 MT (12 m : 0,5 m = 24). Hat der Apfel dafür 6 Sekunden gebraucht, macht das Boot eine Fahrt durchs Wasser von 4 kn.

Aktuelle Missweisung berechnen

Die Missweisung (MW) beschreibt den Winkel zwischen rechtweisend Nord (rwN) und missweisend Nord (mwN). Angaben zur örtlichen MW finden sich als entsprechende Winkelangabe in Grad und Minuten in der Seekarte. Hinzu kommt die Richtung: E (East) für eine östliche und W für eine westliche MW.

Außerdem sind das Bezugsjahr sowie in Klammern die jährliche Veränderung angegeben. Erfolgt die Veränderung in dieselbe Richtung, wird sie addiert, ansonsten subtrahiert.

Ein Beispiel: Die Angabe 3° 16’ E 2022 (12’ W) bedeutet eine MW von 3° 16’ Ost im Jahr 2022 bei einer jährlichen Veränderung von 12’ West (W). Für das Jahr 2024 ergibt dies: 3° 16’ E2 • 12’ W = 2° 52’ E. Wobei für die Kursbeschickung grundsätzlich auf ganze Grade gerundet wird, also auf 3° E.

Überprüfung der Magnetkompassablenkung

Um bei der Kursbeschickung die Ablenkung (Abl) berücksichtigen zu können, muss der Steuerkompass entsprechend überprüft werden. Eine Kompasskontrolle ist insbesondere dann angeraten, wenn der Schiffsmagnetismus verändert wurde – zum Beispiel durch zusätzliche Ausrüstung, Umbauten oder technische Installationen.

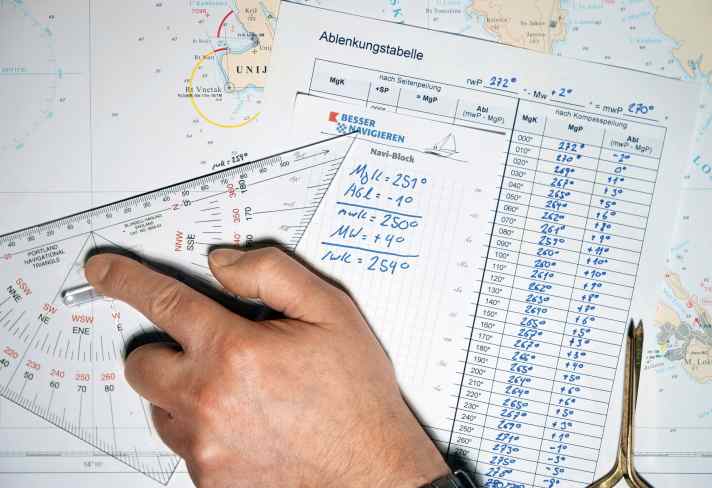

Die einfachste Möglichkeit besteht im Abgleich mit einer gesicherten Standlinie (siehe vorherige Folge). Stehe ich zum Beispiel mit meiner Yacht genau auf einer Richtfeuerlinie, für die in der Seekarte eine Richtung von 151° angegeben ist, und richte den Bug auf diese aus, dann entspricht mein rechtweisender Kurs (rwK) genau diesem Wert. Der rwK muss nun noch mit der örtlichen Missweisung (MW) in einen missweisenden Kurs (mwK) umgewandelt werden (rwK - MW = mwK). Dieser wird mit dem anliegenden Magnetkompasskurs (MgK) abgeglichen. Zeigt der Steuerkompass einen abweichenden Wert an, gilt: mwK - MgK = Abl.

Alternativ zu einer solchen Deckspeilung könnte man die in Deckung stehenden Feuer der Richtfeuerlinie auch über den Steuerkompass peilen, ohne den Bug darauf auszurichten. Dann gilt: mwP -MgP = Abl (die mwP entspricht wieder den um die MW berichtigten 151°, die MgP ist die Magnetkompasspeilung). Das Ganze funktioniert auch, wenn man von einem gesicherten Standort aus, etwa direkt neben einem in der Karte verzeichneten Seezeichen, ein Objekt mit bekannter Position peilt.

So geht man auch beim Aufstellen einer Ablenkungstabelle an einem Deviationsdalben vor. Da die Dalbenposition bekannt ist, ergibt sich zu jeder ebenfalls in der Karte verzeichneten Landmarke wieder eine gesicherte rechtweisende Peilung (rwP), die in eine mwP umgerechnet wird. Nun wird die Yacht um den Dalben gedreht und nach jeder Kursänderung um 10 Grad eine Peilung der Landmarke über den Steuerkompass vorgenommen. So lässt sich die Ablenkung für jeden Kurs ermitteln – zumindest in Kursschritten von 10 Grad, bei Zwischenwerten muss gegebenenfalls interpoliert werden. Alternativ ließe sich auch eine Peilscheibe verwenden, deren Seitenpeilung dann mit dem jeweils anliegenden Kompasskurs zu einer MgP addiert wird.

Die Werte werden in eine entsprechende Tabelle eingetragen. Manche erstellen auch eine Deviationskurve und eine zusätzliche Steuertafel – wir wollen es an dieser Stelle aber nicht zu kompliziert machen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Kompass von einem qualifizierten Fachmann kompensieren zu lassen.