Navigation: GPS-Wegpunktnavigation – häufigste Fehler und Tipps und Tricks

Sven M. Rutter

· 13.11.2024

Die Nutzung von GPS & Co ist mittlerweile für die Navigation zu einer Selbstverständlichkeit geworden, über die sich kaum noch jemand intensivere Gedanken macht. Parallel hat sich die Technik stetig weiterentwickelt, weshalb wir heute von GNSS (global navigationsatellite system) als Oberbegriff für die verschiedenen verfügbaren Satellitennavigationssysteme sprechen.

Navigations-Serie

- Folge 1: Terrestrische Standortbestimmung

- Folge 2: Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und Koppelnavigation

- Folge 3: Die Einberechnung von Wind und Strom

- Folge 4: GPS-Wegpunktnavigation – Tipps und Tricks und häufigste Fehler

Bei der Arbeit mit GNSS-Geräten auf Sportbooten gibt es dennoch einige Herausforderungen zu meistern – von der richtigen Interpretation der zur Verfügung stehenden Daten bis zum Abstecken des besten Wegs zum angepeilten Ziel.

Babylon auf dem Bildschirm

Eine erste Hürde besteht in der zweifelsfreien Zuordnung der vielzähligen bereitgestellten Daten. Denn leider tragen selbst elementare Werte bei gängigen Sportbootsystemen oft unterschiedliche Bezeichnungen, was erst recht für deren Abkürzungen gilt. So könnte beispielsweise eine dreistellige Richtungsangabe entweder für den Kartenkurs oder für die aktuelle Bewegungsrichtung des Bootes über Grund oder auch für die Richtung zum nächsten Wegpunkt stehen – was nicht dasselbe ist.

Während wir in den zurückliegenden Folgen den Kurs über Grund (KüG) weitgehend mit dem Kartenkurs (Kk) gleichgesetzt haben, ist bei der GNSS-Navigation eine differenziertere Betrachtung erforderlich. Wenn wir in die Seekarte einen Kurs vom Startort zum Ziel einzeichnen, handelt es sich um den beabsichtigten Weg über Grund. Dieser Kartenkurs (Kk) beschreibt sozusagen den „Sollkurs“ und wird bei GNSS-Geräten oft mit DTK (desired track) oder mit DCOG (desired course over ground) oder auch schlicht mit CS für course bezeichnet.

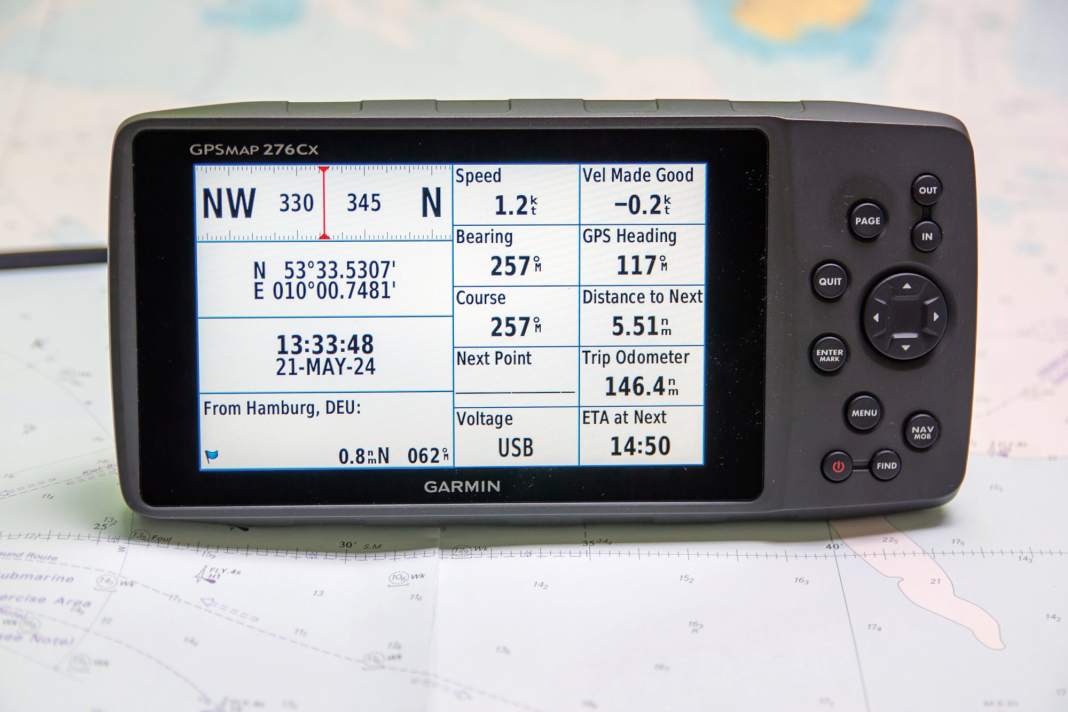

Obendrein ermittelt das GNSS-Gerät permanent – mehrfach in der Sekunde – die vom Boot zurückgelegte Richtung über Grund. Dieser meist als COG für course over ground – also Kurs über Grund (KüG) – und mitunter auch als TRK für Track ausgegebene Wert beschreibt die aktuelle Bewegungsrichtung des Bootes. Man könnte auch vom „Istkurs“ sprechen.

Man sollte sich zudem stets vergegenwärtigen, von welchen Gebern die angezeigten Werte stammen. So kann ein als heading (HDG) ausgewiesener dreistelliger Kurswert eigentlich nicht vom GNSS stammen, da es keinen Bezug zur Rechtvorausrichtung des Bootes hat. Hier muss ein elektronischer Kompass im Spiel sein, denn nur der kennt den anliegenden Steuerkurs.

Differenzen zwischen den jeweiligen Kursangaben liefern wertvolle Aufschlüsse über einen möglichen seitlichen Versatz, und es ist gerade ein Vorzug der elektronischen Navigation, dass diese Werte immer verfügbar sind – man muss sie eben nur richtig zuzuordnen wissen.

Geschwindigkeit ohne Hektik

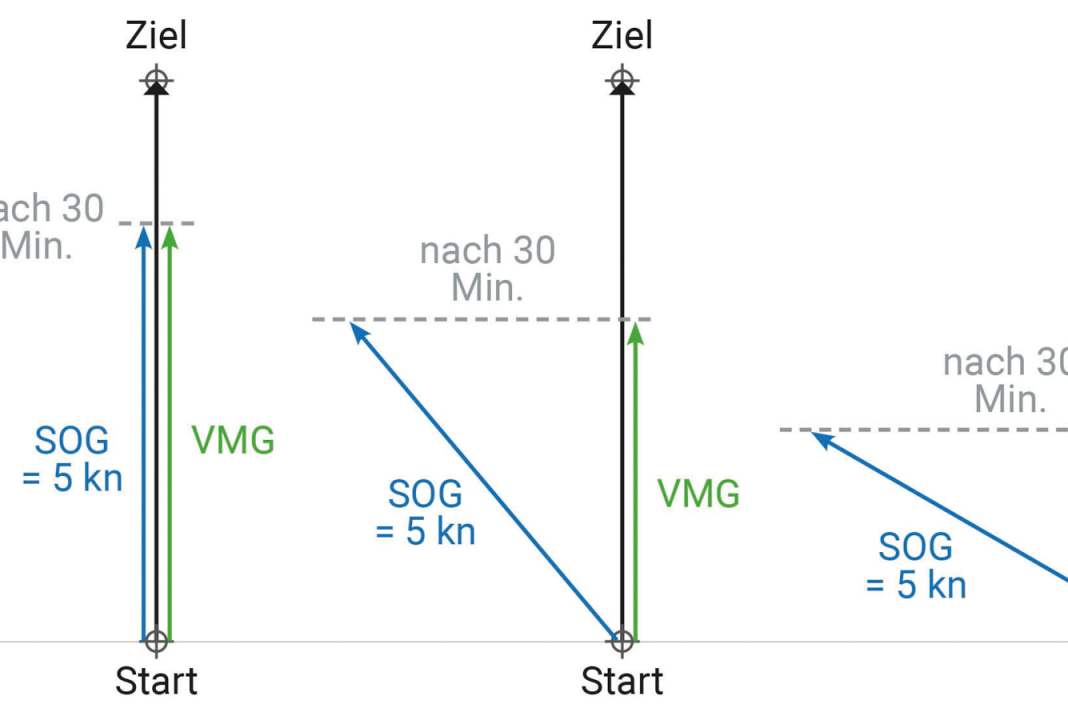

Neben Kurswerten liefert das GNSS auch laufend die aktuelle Geschwindigkeit über Grund, meist mit SOG bezeichnet (speed over ground) oder auch einfach mit SP für Speed. Sie wird auf Basis der permanenten Positionsverlagerung in Relation zur Zeit ermittelt – in Analogie zur Fahrt über Grund (FüG) beim Koppeln, nur eben in sehr viel kürzeren Intervallen. Das Intervall, in dem die Kurs- und Geschwindigkeitsangaben aktualisiert werden, lässt sich meist einstellen. Dies hilft bei hektisch pendelnden Anzeigewerten.

Sofern ein Routing läuft – also ein bestimmtes Ziel wie ein Wegpunkt als Ansteuerungsmarke gesetzt wurde –, wird obendrein die gutgemachte Geschwindigkeit zum Ziel ermittelt, die in aller Regel als VMG (velocity made good) bezeichnet ist. Sie beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich das Boot auf das Ziel zubewegt. Kommt das Boot vom Kartenkurs ab, sinkt die VMG, denn es bewegt sich eben nicht mehr direkt aufs Ziel zu. Die VMG ist beim Kreuzen hilfreich, um Hole- und Streckbug zuzuordnen. Auf Amwind-Kursen kann sie bei der Suche nach einem idealen Kompromiss zwischen Höhe und Speed helfen.

Alle vom GNSS gelieferten Daten beziehen sich naturgemäß ausschließlich auf die Bewegung des Bootes über Grund.

Navigation ist Pfadfinderarbeit

Um in den Genuss all dieser Funktionen zu kommen, muss vorab eine Route aus einzelnen Wegpunkten ins Gerät einprogrammiert werden. Die Wegpunkte werden entweder auf einer Papierkarte festgelegt und dann ihre Positionen ins Navigationsgerät übertragen oder bei Plottern auch direkt auf der elektronischen Seekarte gesetzt.

Die konkrete Vorgehensweise hängt wiederum vom Gerät ab, sodass man sich mit den wichtigsten Funktionen im Vorfeld vertraut machen sollte: Wie werden die einzelnen Wegpunkte in der richtigen Reihenfolge zu einer Route zusammengestellt? Wie lässt sich eine Wegpunktposition nachträglich verschieben, wie ein zusätzlicher Wegpunkt in einer Route ergänzen, wie ein Wegpunkt aus einer Route löschen?

Bei Plottern ist zu bedenken, dass das Zoomen bei den dort üblichen Vektorkarten einem Maßstabswechsel gleichkommt. Beim Herauszoomen können somit wichtige Inhalte zugunsten der Übersichtlichkeit verschwinden. Wie bei Papierseekarten empfiehlt es sich daher, schon bei der Routenplanung im größten verfügbaren Maßstab zu arbeiten. Zur Sicherheit sollte jede auf einem Plotter abgesteckte Route vor dem Ablegen noch einmal in der höchsten Zoomstufe mit dem Cursor „abgefahren“ werden.

Wegpunkte sollten an jeder Stelle einer geplanten Strecke gesetzt werden, an der eine Kursänderung ansteht oder anderweitig besondere Aufmerksamkeit erforderlich erscheint. Dies kann zum Beispiel eine Flachstelle sein, die umfahren, aber nahebei passiert werden soll, ein Sperrgebiet neben der Route oder auch ein Seezeichen auf dem Weg, um es nicht zu überfahren.

Die meisten Geräte geben laufend die verbleibende Distanz und Fahrzeit bis zum nächsten Wegpunkt aus. Gegebenenfalls sind die Anzeigefelder auf dem GNSS-/Plotter-Display entsprechend anzupassen. Obendrein lässt sich häufig ein Annäherungsalarm einstellen.

Die Ansteuerungstonne zum Zielhafen als letzter Wegpunkt ermöglicht zudem eine Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA = estimated time of arrival). Nur das finale Ziel als alleinigen Wegpunkt zu setzen birgt derweil die Gefahr, tückische Stellen unterwegs zu übersehen oder notwendige Kursänderungen zu verpassen.

Ansonsten liegt die Wegpunktauswahl im Ermessen des Skippers: Als Wegpunkte lassen sich beliebige Kartenpositionen definieren oder reale Ansteuerungsmarken wie zum Beispiel Seezeichen nutzen. Viele Sportbootkartensätze enthalten für beliebte Strecken auch Wegpunktempfehlungen.

Bei der Navigation nichts außer Acht lassen

Bei sogenannten Autorouting-Funktionen ist hingegen gesunde Skepsis angebracht. Zumal sie sich auf eine begrenzte Datenbasis stützen, die womöglich nicht alle relevanten Aspekte mitberücksichtigt – von systembedingten Unzulänglichkeiten ganz abgesehen.

So empfiehlt es sich, beim Abstecken der Wegpunkte auch bereits die prognostizierte Windrichtung und -stärke sowie die sich daraus ergebenden Kurse zum Wind zu bedenken. Schließlich gilt es, in Lee gelegene Küsten, Seezeichen und Untiefen in angemessenem luvwärtigen Abstand zu passieren. Dementsprechend sind die Wegpunktpositionen zu setzen. Zwar haben wir in der zurückliegenden Folge beschrieben, wie man einen geeigneten Vorhaltekurs errechnet. Doch vielleicht liegt dieser zu hoch am Wind, sodass sich die Abdrift nicht vollständig ausgleichen lässt.

Ebenso zu bedenken sind etwaige Strömungen und der zu erwartende Seegang, zum Beispiel an Flachstellen oder in Lee von Inseln. Einen Wegpunkt dorthin zu setzen, wo mit einer Grund- oder Kreuzsee zu rechnen ist, könnte sich als unangenehm erweisen – diese Bereiche sollte man besser umschiffen.

Ich habe mir außerdem angewöhnt, die Wegpunkte jeder Tagesroute in einer tabellarischen Liste zu notieren – gute Logbücher weisen bereits entsprechende Vordrucke auf. Diese Liste enthält nicht nur die Wegpunktbezeichnungen und -positionen, sondern ebenso die Distanzen und Kartenkurse zwischen den einzelnen Punkten. Sie dient nicht nur als Backup für einen eventuellen Ausfall der Elektronik, sondern auch zur Plausibilitätskontrolle der vom GNSS ausgeworfenen Werte.

Beim Abgleich lässt sich beispielsweise schnell erkennen, wenn die Elektronik noch einen „alten“ Wegpunkt ansteuert, weil dieser in zu großem Abstand passiert wurde und das Gerät noch nicht auf den neuen Wegpunkt umgesprungen ist.

Wie auf der Autobahn

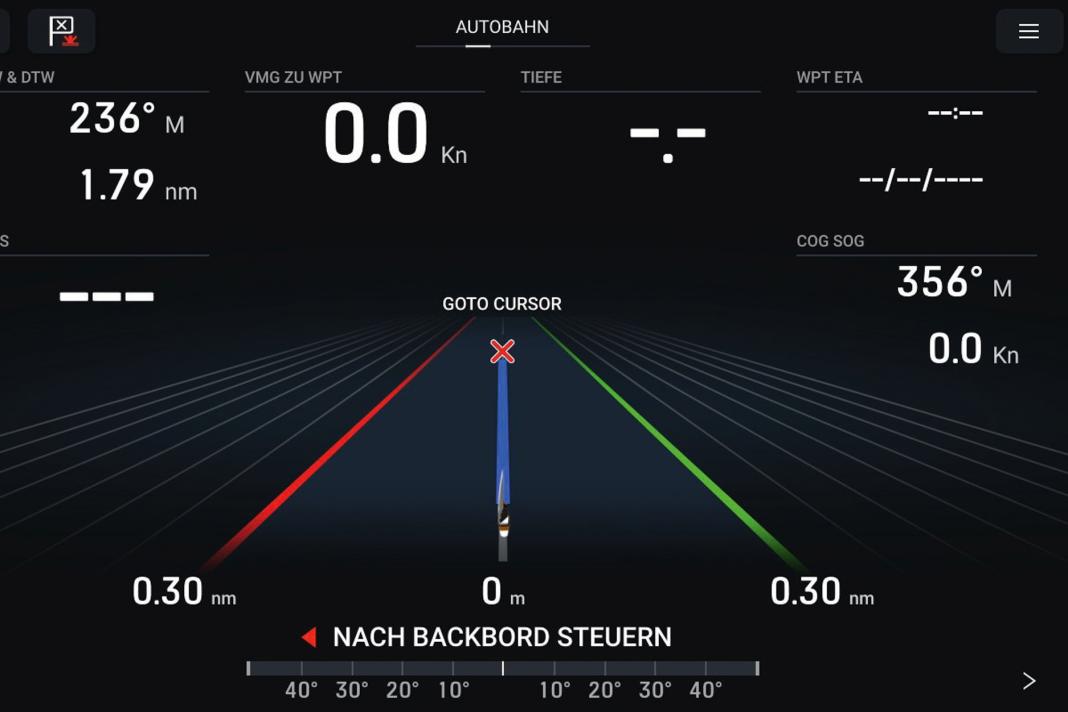

Unterwegs kann man anhand der angezeigten Werte jederzeit kontrollieren, ob alles nach Plan läuft. Dies erfolgt unter anderem durch einen stetigen Abgleich des beabsichtigten und des beobachteten Wegs über Grund – also zwischen dem Kartenkurs und dem COG.

Die meisten Geräte bieten hierfür auch eine sogenannte Highway-Darstellung an (sie wird ebenso als course deviation indicator, kurz CDI, bezeichnet). Die Mittellinie der dargestellten Straße veranschaulicht den Kartenkurs. Läuft das Boot neben der Spur, liegt ein seitlicher Kursfehler – eine Ablage – vor.

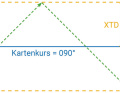

Das Ausmaß dieser Querablage ist ebenfalls als Zahlenwert in Seemeilen abrufbar. Die betreffende XTE- (cross track error) oder XTD-Angabe (cross track distance) bietet einen guten Anhaltspunkt, um einen Vorhaltekurs für einen unerwarteten wind- und/oder strombedingten Versatz abzuschätzen. Manche Geräte liefern auch empfohlene Steuerwerte für eine „Zum-Kurs-Korrektur“.

Selbstverständlich sollte bei jeder Kursablage ein Abgleich mit der Karte erfolgen, um nicht auf gefährliches Terrain versetzt zu werden. Droht dies, wäre eine entsprechend scharfe (gegebenenfalls rechtwinklige) Auf-Kurs-Korrektur angeraten.

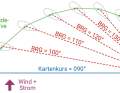

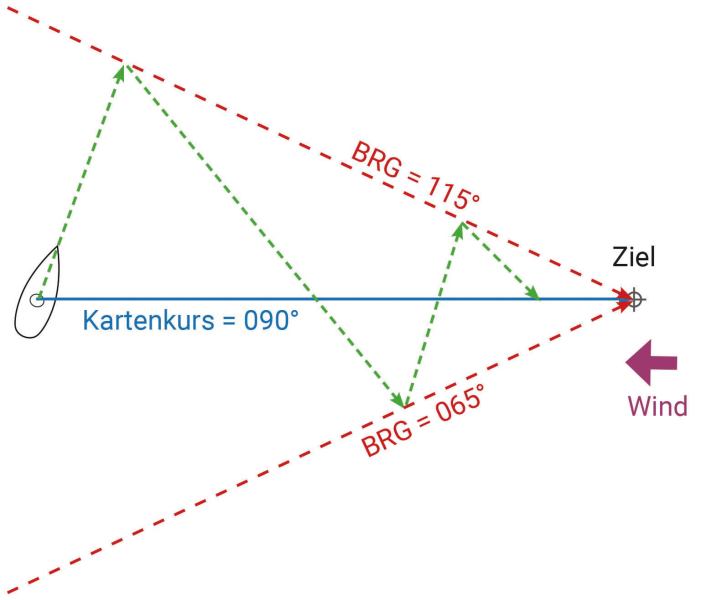

Mit dem Hund um die Kurve

Darüber hinaus wird laufend die rechtweisende Peilung zum aktuell angesteuerten Wegpunkt als bearing (BRG oder auch BTW = bearing to waypoint) bereitgestellt. Weicht die BRG-Angabe merklich vom Kurs über Grund (COG) ab, könnte man versucht sein, den aktuellen Steuerkurs auf den BRG-Wert zu korrigieren – schließlich liegt das Ziel genau in dieser Richtung. Dabei würde aber die Ursache für die Kursablage außer Acht gelassen. In der Folge lägen COG und BRG schon nach kurzer Zeit wieder auseinander.

Man könnte den Steuerkurs dann natürlich erneut entsprechend korrigieren. Bei dieser Vorgehensweise würde die Bewegung des Bootes über Grund allerdings sukzessive einen Bogen beschreiben – eine sogenannte Hundekurve.

Hintergrund: Liegt die Ursache für die Kursablage beispielsweise in der Windabdrift, wird das Boot trotz der regelmäßigen Neuausrichtung aufs Ziel immer weiter nach Lee vertrieben. Am Ende würde das Ziel genau in Luv liegen. Sofern man nicht zwischenzeitlich auf ein Flach aufgelaufen ist, das man mit dem Kartenkurs eigentlich umschiffen wollte.

Besser, man arbeitet mit entsprechenden Vorhaltekursen (siehe Folge 3), um gar nicht erst nennenswert vom Kartenkurs abzukommen. Für entsprechende Beschickungswerte stellt die BRG-Anzeige im Abgleich mit dem Kartenkurs einen weiteren nützlichen Anhaltspunkt bereit. Obendrein lassen sich zum Beispiel aus der Karte entnommene Peilungen zum Ziel (BRG) und ebenso eine maximale seitliche Kursablage (XTD) als Grenzwerte beim Kreuzen setzen (siehe Grafiken).

Wird der Grenzwert erreicht, steht die nächste Wende an. Die virtuellen Wegweiser, die einem GNSS-Geräte in Gestalt all dieser Werte permanent zur Verfügung stellen, haben die Navigation auf See revolutioniert. Ihr Nutzen steht und fällt jedoch mit demjenigen, der die wichtigsten Eckdaten festlegt. Aus einer lieblos zusammengewürfelten Route und unbedarft gesetzten Wegpunkten kann auch die beste Technik keinen idealen Streckenverlauf zaubern.

Kontrolle ist besser

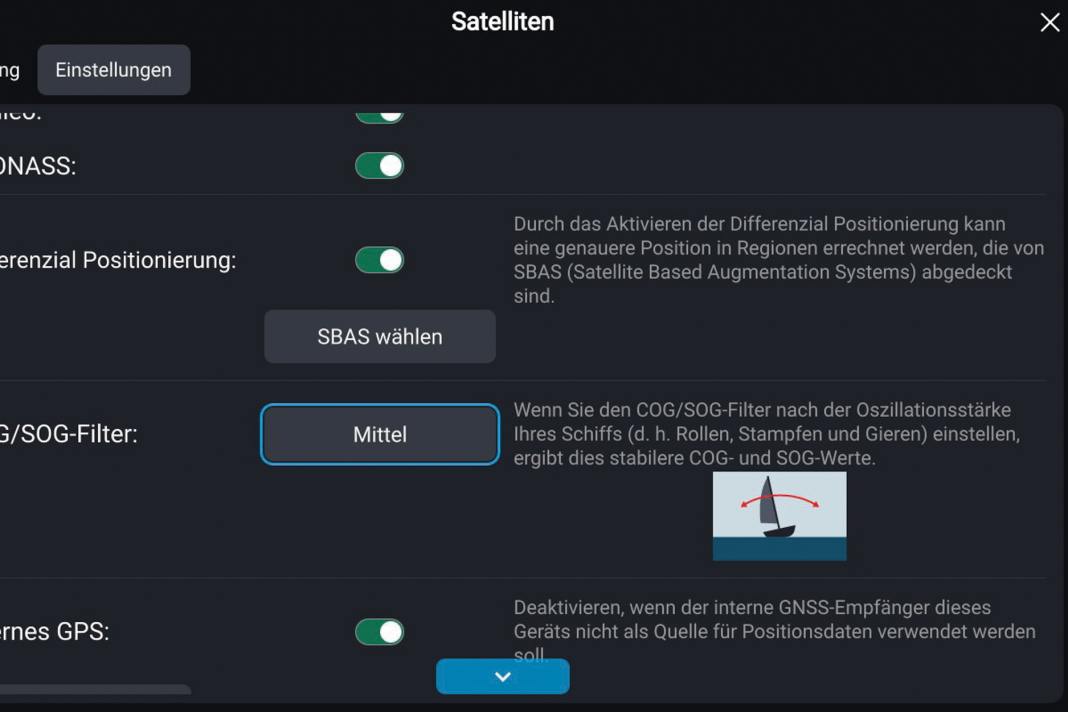

Bei der GNSS-Navigation lohnt sich ein regelmäßiger prüfender Blick auf die Systemgenauigkeit. Denn sie hängt von der Anzahl und Verteilung der genutzten Satelliten ab.

Zumal Ergänzungssysteme wie das Mobilfunknetz, das von Smartphones und Tablets bei der Standortbestimmung mitgenutzt wird, oder Plausibilitätsaspekte, die Autonavigationssysteme mitberücksichtigen (sie bewegen sich schließlich in aller Regel auf Straßen und nicht durch Häuser oder über Felder), auf See nur eingeschränkt funktionieren. Letztlich ist jeder Ort im Wasser auch ein möglicher Schiffsort.

Nahezu jedes nautische GNSS-Gerät bietet eine Statusanzeige, die Aufschluss über die Anzahl und räumliche Verteilung der genutzten Satelliten liefert. Häufig besteht sie in einer grafischen Darstellung der Satellitenverteilung am Firmament. Konzentrieren sich die aktuell genutzten GNSS-Satelliten in einer Himmelsrichtung, ist eher mit einer niedrigen Genauigkeit zu rechnen – bei einer gleichmäßigen Verteilung mit einer deutlich verlässlicheren Positionsangabe.

Der Einfluss der geometrischen Satellitenanordnung wird oft ebenso als mathematischer Wert ausgegeben. Bei diesem sogenannten DOP-Wert (DOP = dilution of precision, also „Abschwächung der Präzision“) handelt es sich um eine dimensionslose Zahlenangabe. Je niedriger der Wert (zum Beispiel unter 3), desto verlässlicher ist die Positionsangabe einzuschätzen. Hohe Werte, zum Beispiel über 8, sind entsprechend kritisch zu betrachten. Werden mehrere DOP-Werte angezeigt, ist für die nautische Navigation die Horizontalgenauigkeit entscheidend (HDOP = horizontal dilution of precision).

Eine Ursache für eine ungünstige Satellitenverteilung kann in einer seitlichen Antennenabschattung bestehen. Vielleicht sitzt gerade jemand vor der am Heck montierten GNSS-Antenne, oder das Boot fährt an einer Steilküste entlang. Bei einer dauerhaften Abschattung wäre je nach bordseitiger Installation eine andere Antennenposition oder der Anschluss einer externen GNSS-Antenne zu erwägen.

Wenn man schon mal dabei ist, kann man auch gleich noch einen Blick auf die GNSS-Systemkonfiguration werfen. Sofern das Gerät satellitengestützte Ergänzungssysteme, sogenannte SBAS (satellite based augmentation systems), wie das europäische Egnos unterstützt, sollte diese Funktion aktiviert sein. Ferner kann sich die parallele Nutzung verschiedener GNSS wie zum Beispiel GPS, Galileo und Glonass auszahlen. Auch das lässt sich oft individuell konfigurieren. Und natürlich sollte das Kartendatum (geodätisches Datum, zum Beispiel WGS 84) bei GNSS-Gerät und genutztem Kartenmaterial übereinstimmen.